Миниатюры из псалтырей IX в., которые показывают способы ношения меча «каролингского типа». Вверху. На этой иллюстрации из Штутгартского Псалтыря (820–830 гг.) показан франкский воин, защитное снаряжение которого состоит из шлема и круглого щита с умбоном. Вооружен воин длинным копьем с большим втульчатым наконечником и мечом «каролингского типа», который висит на плечевой перевязи. Внизу. На миниатюре из «Золотого Псалтыря» монастыря Святого Галла, около 883 г., показаны тяжеловооруженные пешие воины франков, вооруженные копьями и мечами, которые подвешены к поясной портупее. Также хорошо видно защитное снаряжение европейского воина конца IX в., которое состоит из шлема с небольшими металлическими полями, щита и панциря. Панцирь, состоящий из нашитых на кожу пластин, по форме напоминающих рыбью чешую (пластины могли быть металлическими либо сделанными из плотной вываренной кожи), достигает колен воина. Знатные воины франков поверх панциря носили плащи.

Под предводительством Свейна Вилобородого и Кнута они в первой четверти XI века часто посещали Лондон и юго-восточную часть Англии. Фактически большая часть мечей с навершием этого типа найдена в Темзе; он практически не встречается в Шотландии и Ирландии и, по-видимому, чаще всего использовался к югу и востоку от Балтийского моря. Эфес типа VII отличается почти полукруглым, гладким навершием, по форме напоминающим круглую вязаную шапочку или чехол для чайника. Поверхность большинства экземпляров прорезана канавками или углублениями, которые делят ее на три части (остатки трехдольного деления, характерного для наверший типа III и VI). Однако многие снабжены только одной горизонтальной канавкой, а у некоторых ее совсем нет. Ареал распространения таких наверший довольно широк, а их связь со скандинавскими образцами предполагает, что этот тип принадлежит в основном к X веку. В реках, текущих вдоль западных берегов Франции, находили много таких экземпляров; один из особенно красивых, найденных в Шельде, хранится в лондонском Тауэре, а другой – часть той же коллекции – нашли в Темзе у Брея. Еще два находятся в музее Йорка; их обнаружили в самом городе, который в 867 году был оккупирован датчанами. Еще один, из реки Ли, близ Эдмунтона, выставлен в Британском музее, а еще несколько (причем один с ножнами и рукоятью) выловили из Сены в районе Парижа. Возможно, это следы великой осады 885–886 гг. Два типа VIII и IX, которые Окшотт добавил к типологии Уилера, представляют собой переходную форму, связывающую мечи викингов, с их разделенными на доли навершиями и короткими гардами, с более поздними средневековыми клинками, оружием эпохи рыцарства. Навершие типа VIII, по мнению Окшотта, не более чем упрощенный вариант типа VI. Разделение между его верхней и нижней частью исчезло, то же самое произошло и с долями, в результате чего оно приобрело форму бразильского ореха. Почти у всех мечей с навершием такого типа тонкие гарды, гораздо более длинные, чем на мечах викингов, причем обычно они загибаются в сторону лезвия. Самые ранние клинки с подобным эфесом обнаружены в норвежских погребениях, датирующихся приблизительно 950 г., а самые поздние формы принадлежат аж к XIII в. С точки зрения ареала распространения (в ранней форме, в эпоху викингов) они тяготеют к северу и центральной части Европы, хотя отдельные экземпляры встречаются в Норвегии. Кстати, по мнению Окшотта, тип VIII может быть разделен на два подтипа – VIII и VIII а. Первый оснащен навершием в форме бразильского ореха, а навершие второго почти такое же, но с прямым нижним краем. Также Окшотт считает, что тип IX представляет собой второстепенную форму типа VIII. Общие очертания эфеса у них похожи, но на навершии вначале возникает разделение на верхнюю и нижнюю части, а затем верхняя принимает преувеличенную форму треуголки. Она гораздо менее характерна для типа VIII, и нельзя сказать, что этот тип встречается в той или другой местности, поскольку обнаружены только отдельные экземпляры, причем в разных местах. По мнению Окшотта, есть еще один тип эфеса, который следует включить в группу, относящуюся к эпохе викингов. У этого эфеса навершие имеет форму толстого диска, иногда с краями, скошенными вниз. Это утверждение основано на изобразительных и археологических источниках, которые свидетельствуют, что эти навершия в форме диска применяли не только в XI, но и даже в Хвеке. Так, например, в Финляндии было найдено много мечей викингов, датировавшихся 1000–1100 гг., с навершиями в форме диска (такие навершия были популярны вплоть до 1550 г.).

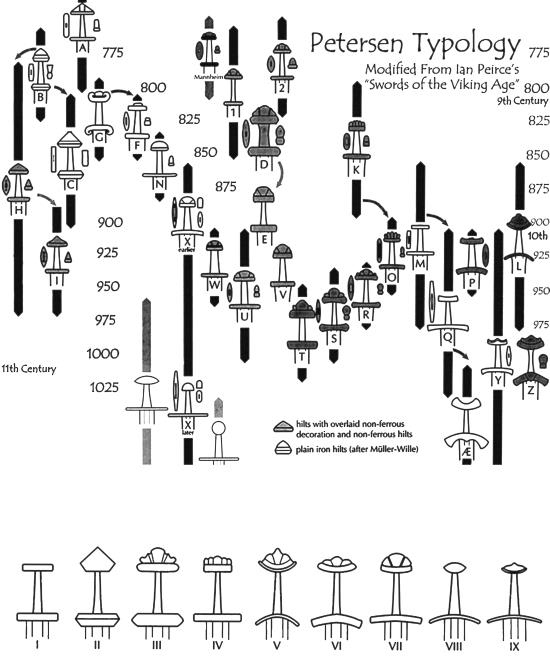

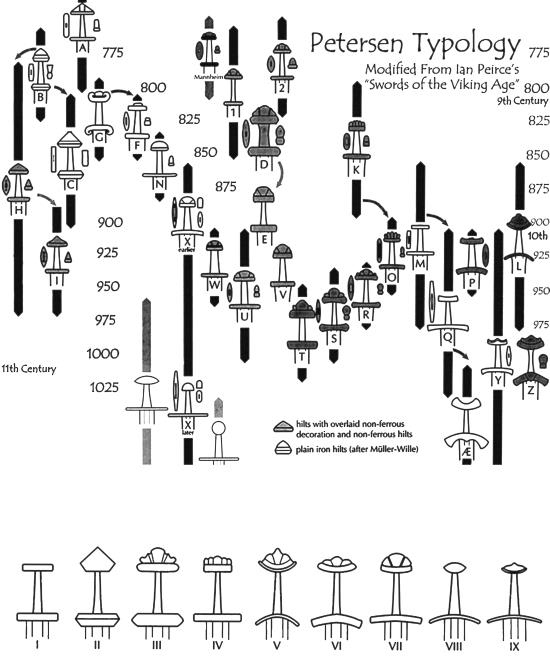

Вверху. Типология эфесов мечей «каролингского типа» IX–XI вв. Яна Петерсена. Внизу. Типология эфесов мечей «каролингского типа» IX–XI вв. Уилера, дополненная Ок-шоттом. Скандинавы эпохи викингов использовали мечи «каролингского типа» с самыми разнообразными эфесами, хотя клинки при этом менялись мало. Эти эфесы наиболее полно классифицировал норвежский археолог Ян Петерсен в 1919 г., выделив 26 типов, названных буквами латинского алфавита от А до Z. В 1927 г. британский археолог и офицер армии, профессор Лондонского университета, член Британской академии сэр Роберт Эрик Мортимер Уилер, проанализировав географию находок и стили украшений мечей «каролингского типа», свел 26 типов и подтипов Яна Петерсена к семи основным стилям (типология Уилера охватывает типы с I по VII), к которым Эварт Окшотт в шестидесятые годы добавил еще два типа – VIII и IX, которые определяют переход от меча викингов к рыцарскому (у Окшотта первым типом, классифицирующим средневековые мечи, является тип X). Этой сильно урезанной классификации будет достаточно для того, чтобы показать все разнообразие стилей изготовления эфесов мечей «каролингского типа», использовавшихся в эпоху викингов. Итак, согласно типологии Уилера, дополненной Окшоттом: I и II – Норвегия (были в употреблении приблизительно с 775 по 900 г.); III – северо-запад Германии и юг Скандинавии (был широко распространен в Европе в IX–X вв.); IV – вся Европа (его использовали в промежутке приблизительно между 850 и 950 гг.); V– англосаксонская Англия (датируется 875–950 гг.); VI – Дания (датируется XI в.); VII – был распространен вдоль западного побережья Европы (этот тип принадлежит в основном к X в.). Эфесы типов VIII и IX, добавленные Окшоттом, которые Уилер пропустил, так как в 1927 году считалось, что они распространились уже после периода викингов, представляют собой переходную форму, связывающую мечи викингов, с их разделенными на доли навершиями и короткими гардами, с более поздними средневековыми клинками, оружием эпохи рыцарства. Навершие типа VIII, по мнению Окшотта, не более чем упрощенный вариант типа VI. Разделение между его верхней и нижней частью исчезло, то же самое произошло и с долями, в результате чего оно приобрело форму бразильского ореха. Почти у всех мечей с навершием такого типа тонкие гарды, гораздо более длинные, чем на мечах викингов, причем обычно они загибаются в сторону лезвия. Самые ранние клинки с подобными эфесами обнаружены в норвежских погребениях, датирующихся приблизительно 950 г., а самые поздние формы принадлежат к XIII в. С точки зрения ареала распространения (в ранней форме, в эпоху викингов) они тяготеют к северу и центральной части Европы, хотя отдельные экземпляры встречаются в Норвегии.