Вот, стоят – хвала им

Наша – вёсла навьих

Рек, покрыты златом.

Знаю щедрость князя.

Ратей вождь, за службу

Доброй сталью скальда

Награди, я ж дар сей

Принять не премину.

Тогда конунг взял один из мечей и дал ему. У этого меча рукоять была из витого золота и навершие отделано золотом. Такой меч был большим сокровищем» (Круг Земной: 320–321).

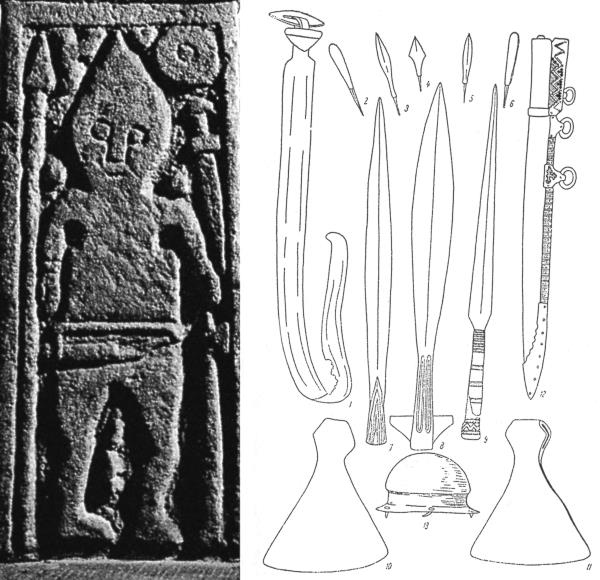

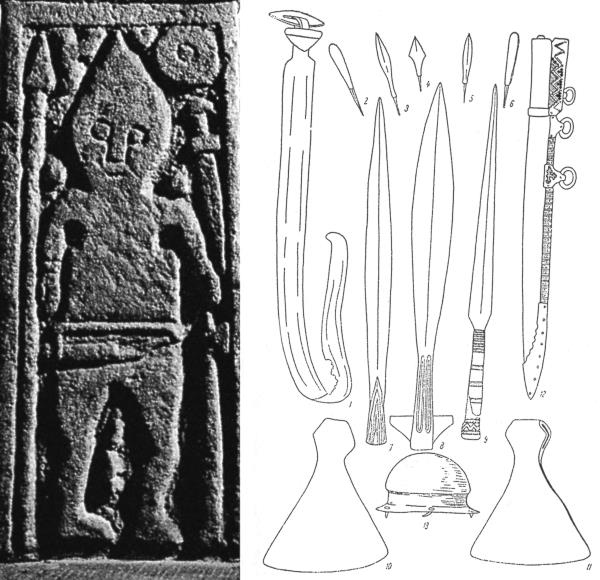

Слева. Фрагмент основания креста из церкви Св. Андрея в Миддлтоне, северный Йоркшир, на котором изображен викинг в шлеме. Помимо скандинавского воина эпохи викингов показан круглый щит с умбоном и оружие, которое состоит из меча «каролингского типа», боевого топора, копья и боевого ножа-«скрамасакса», подвешенного к поясу воина. Справа. Скандинавское оружие IX–XI вв. (из могильника Бирки): № 1 — меч каролингского типа, погр. 426; № 2–6 — черешковые наконечники стрел, погр. 906, 678, 1053, 1030; № 7–9 — втульчатые наконечники копий, погр. 560, 850, 708; № 10, 11 — лезвия боевых секир, погр. 750, 495; № 12 — нож-скрамасакс, погр. 581; № 13 — умбон щита, погр. 1098.

В Скандинавии в эпоху викингов обмен дарами являлся универсальным социальным фактом в жизни традиционного общества. Он охватывал как общественные и экономические, так и религиозные и культурные связи. Обмен подарками укреплял отношения между людьми, упрочивая дружбу и предотвращая конфликты. Исландские скальды, служившие у норвежских конунгов и преподносившие им хвалебные поэмы, не только гордились ответными подарками как определенными знаками отличия, но также были уверены, что приобщились к удаче того правителя, которого они выбрали себе в покровители. Меч среди такого рода ответных подарков занимал, пожалуй, первое место. А вот пример, когда меч стал святой реликвией. Речь идет о мече конунга Олава Харальдссона (Святого), который фигурирует в рассказе о чуде св. Олава. Утром «в среду в четвертые календы августа месяца» (т. е. 29 июля) 1030 г. (Круг Земной: 367) норвежский конунг Олав Харальдссон готовился к своей последней битве против войска лендрманнов и бондов при Стикластадире. Снорри Стурлусон описывает, среди прочего, как Олав был экипирован: «Олав конунг был вооружен так: на голове у него был позолоченный шлем, в одной руке – белый щит со святым крестом из золота, в другой – копье, которое стоит теперь в алтаре в Церкви Христа, у пояса – меч Хнейтир, очень острый меч с рукоятью, обвитой золотом. На конунге была кольчуга» (Круг Земной: 355). Конунг рьяно сражался, но противники оказались намного сильнее: «Тут Торстейн Корабельный Мастер нанес Олаву конунгу удар секирой. Удар пришелся по левой ноге выше колена. Финн сын Арни тотчас сразил Торстейна. Получив эту рану, конунг оперся о камень, выпустил меч и обратился к богу с мольбой о помощи. Тогда Торир Собака нанес ему удар копьем. Удар пришелся ниже кольчуги, и копье вонзилось в живот. Тут Кальв нанес конунгу удар мечом. Удар пришелся с левой стороны шеи. Но люди по-разному говорят о том, куда Кальв ранил конунга. От этих трех ран конунг умер. После его гибели пали почти все, кто сражался рядом с ним» (Круг Земной: 363). Далее в «Саге о Хоконе Широкоплечем» из свода королевских саг «Круг земной» Снорри Стурлусон подробно рассказывает о дальнейшей судьбе меча конунга Олава Святого: «В битве при Стикластадире случилось, что Олав конунг отбросил свой меч Хнейтир, когда был ранен. У одного человека, шведа родом, сломался меч, и он взял меч Хнейтир и сражался им. Этот человек выбрался из битвы и бежал вместе с другими. Он добрался до Швеции и вернулся к себе домой. А меч тот он сохранял всю жизнь. Потом он достался его сыну, и так он передавался из поколения в поколение, и каждый, кто передавал меч следующему, говорил, как он называется и откуда он. Много позднее, во времена Кирьялакса, кейсара Миклагарда, в этом городе были большие дружины варягов. Одним летом, когда кейсар был в каком-то походе и был разбит лагерь, варяги стояли на страже и охраняли конунга. Они расположились в поле, вне лагеря. Всю ночь они по очереди стояли на страже, и те, кто раньше стоял на страже, ложились спать. Они все были в полном вооружении. У них было в обычае, ложась спать, оставлять шлем на голове, класть щит на себя, а меч – под голову и держать правую руку на его рукояти. Один из этих сотоварищей, которому досталось стоять на страже в конце ночи, проснулся на рассвете и обнаружил, что его меч пропал. Он стал его искать и увидел, что тот лежит в поле далеко от него. Он встал и взял меч. Он думал, что это его товарищи, которые стоят на страже, шутят над ним, унося его меч. Те, однако, отрицали это. То же самое повторялось три ночи. Он сам, а также другие, кто видел или слышал, что происходит, очень удивлялись, и люди спрашивали его, как такое может происходить. Тогда он сказал, что меч его называется Хнейтир и что он принадлежал Олаву Святому и был у него в битве при Стикластадире. Он рассказал также, что случилось с мечом потом. Обо всем этом доложили Кирьялаксу конунгу. Тот велел позвать человека, которому принадлежал меч, и дал ему золота втрое больше, чем стоил меч. А меч конунг велел отнести в Церковь Олава, которую содержат варяги. Там он всегда и оставался над алтарем. Эйндриди Юный был в Миклагарде, когда происходили эти события. Он рассказал о них в Норвегии, как свидетельствует Эйнар сын Скули, в драпе, которую он сочинил о конунге Олаве Святом. В ней воспевается это событие» (Круг Земной: 551). События, описанные Снорри, приурочены ко времени правления византийского императора Алексея I Комнина (1081–1118), который скрывается в саге под именем «Кирьялакса, кейсара Миклагарда». Суть чуда заключается в том, что меч Хнейтир («Ранящий»), некогда принадлежавший конунгу Олаву (будущему св. Олаву), «не желает» более оставаться у своего нынешнего владельца (потомка того человека, который подобрал меч на поле боя, но не имел на него никаких прав по рождению), а исчезает несколько раз, пока император не выкупает меч у этого человека и не помещает его над алтарем церкви Св. Олава. Обретение храмом реликвии святого патрона стало эпохальным моментом для церкви Св. Олава в Константинополе.

Накануне эпохи викингов в Скандинавии и на юго-востоке Прибалтики в основном использовалось однолезвийное клинковое оружие типа «лангсакс» (длинный сакс), с клинком длиной около 80 см, и «скрамасакс», длина клинка которого была порядка 60 см. Двулезвийные мечи в это время были еще редки: по большей части это парадное оружие знати, с богатыми, вычурной формы эфесами, малоудобными для действия в бою. Однако на рубеже VIII–XI веков ситуация кардинально меняется. Викинги знакомятся и переходят к массовому употреблению мечей «каролингского типа».

Меч «каролингского типа» или «каролингский» меч (также нередко обозначается, как «меч викингов») – современное обозначение типа меча, широко распространенного в Европе в период раннего Средневековья. Введено оружиеведами и коллекционерами оружия XIX–XX веков. Сам тип меча выработан около VIII века, на излете эпохи Великого переселения народов и в начале объединения государств западной Европы под эгидой Карла Великого и его потомков, чем и объясняется название типа меча (относится к «эпохе Каролингов»). Предположительно, меч «каролингского типа» является развитием античной «спаты» через промежуточное звено– меч «вендельского типа», он же так называемый: меч «меровингского типа», «меровингский» меч или меч периода Великого переселения народов. Меч «каролингского типа» – это оружие с обоюдоострым, широким (ширина клинка обычно составляла 5–5,6 см у гарды), длиной в среднем около 90 см, прямым, плавно сужающимся к острию клинком, по продольной оси которого проходил широкий дол– неглубокая канавка от рукояти почти до самого острия (острие скруглено, что выдает ориентацию главным образом на рубящие удары) и эфесом с прямым нижним краем (ширина гарды (крестовины) была около 9-12 см, а длина хвата– 9-10 см). Такой эфес меча позволял воину наносить в основном только мощные плечевые удары. В среднем общая масса меча составляла около 1 кг.