Кроме того, и в самой породе мы обнаружили указания на то, что рядом должен был располагаться водоем. И снова на верный след нас навели фитолиты, в этом случае оставленные осокой, ситником и рогозом – растениями, которым круглый год требуется влажная почва. Таким образом, Эль Греко обитал вблизи ручья, окаймленного осокой, ситником и рогозом, в местности, в которой главным образом произрастали различные виды трав и изредка попадались отдельные островки деревьев и кустарника. Там он на протяжении всего года находил питьевую воду и пропитание. Однако чем именно он питался?

Если взглянуть на зубы его нижней челюсти, то сразу же можно заметить, что они сильно стерлись. И не только на жевательной поверхности, но и по бокам. Еще палеоантрополог Густав Генрих Ральф фон Кёнигсвальд с удивлением это отметил, когда впервые исследовал челюсть в 1972 году в Эрлангене. В своей статье он подчеркнул, что ничего подобного у ныне существующих или вымерших человекообразных обезьян ему еще не встречалось. Межзубное пространство полностью исчезло, и складывается впечатление, будто зубы врастают друг в друга. Однако для антропологов подобная находка не представляет собой ничего удивительного. Схожие случаи износа зубов они наблюдали у охотников и собирателей, главным образом у тех, которые жили в саваннах и особенно часто пережевывали жесткую и волокнистую пищу растительного происхождения. При этом расположенные рядом зубы попеременно поднимаются и опускаются наподобие клавиш пианино, на которые по очереди нажимают. Таким образом рядом стоящие зубы трутся друг о друга и со временем образуют одно целое. Несмотря на то что обнаруженный грекопитек, очевидно, не был старой особью, подобное состояние зубов у него уже ярко выражено.

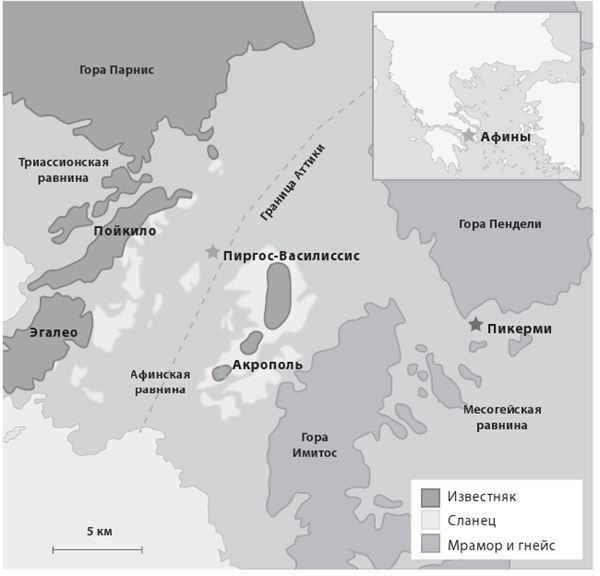

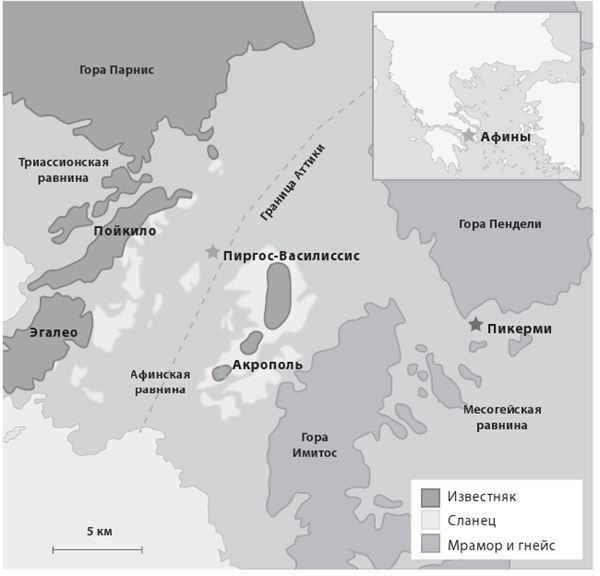

Геологические особенности Аттики

Так что же, Эль Греко приходилось постоянно жевать, чтобы давать своим зубам такую работу? Самое вкусное, что можно было найти в тех краях, – это, конечно, рогоз. Люди издавна употребляли в пищу это похожее на камыш растение, которое в высоту может достигать четырех метров

[148]. Есть можно практически все его части

[149]– побеги, стебли, листья, соцветия, пыльцу и корни, и все они одинаково вкусны и питательны. Их корни к тому же богаты крахмалом, а побеги и пыльца содержат белок, витамины и сахар, и все это базовые питательные вещества. В странах Восточной Европы и по сей день весной на рынках продают свежие стебли рогоза. Там они называются казацкой или дикой спаржей и считаются деликатесом. Помимо этого надо учитывать следующее: где бы рогоз ни рос, его всегда много. Этот источник пропитания не иссякает практически никогда. Однако сырые побеги, стебли и корни рогоза жесткие и волокнистые, поэтому пережевывать их приходилось очень интенсивно. К такому выводу нас подводит анализ нижней челюсти грекопитека.

Несмотря на то что Эль Греко питался главным образом рогозом, он пользовался и другими ресурсами, которые ему предоставляла окружающая среда. Зимой в его распоряжении были желуди, также содержавшие крахмал, и богатые сахаром и витаминами плоды земляничного дерева. Весной и летом меню грекопитека расширялось за счет таких диких овощей и трав, как щавель, сныть, звездчатка, крупка, резеда, чертополох, морской портулак и осока. Изучив ископаемые останки, найденные в Пиргос-Василиссис, мы смогли доказать, что раньше там присутствовали все эти дикорастущие овощи и зелень, которые с давних пор употреблялись в пищу в том числе и на территории Германии, хотя сегодня их уже практически позабыли

[150]. Однако маловероятно, что рацион грекопитека был полностью вегетарианским. Наверняка в среде не было недостатка и в белках и жирах животного происхождения, которые он мог получать, например, из насекомых или костного мозга околевших животных. Тем не менее мы не можем однозначно доказать, что он пользовался и этими источниками питания, хотя это кажется вполне вероятным. В общем и целом рацион грекопитека даже похож на тот, который, как считают ученые (а в некоторых случаях им удалось это доказать), был у австралопитека или у ранних людей

[151]. Как бы то ни было, с точки зрения особенностей питания грекопитек ближе нам, людям, нежели современным человекообразным обезьянам.

Глава шестнадцатая

Огромная пустыня становится непреодолимым препятствием

Воссозданная нами среда обитания грекопитека показывает, что история пустыни Сахара восходит к значительно более древней эпохе, чем предполагалось на протяжении долгого времени. Но какое же влияние эта огромная пустыня оказывала на эволюцию различных живых существ? Чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, следует внимательнее взглянуть на сегодняшнюю Сахару и ее обитателей. Ведь только так можно понять, почему пустыни, эти природные преграды, непригодные для жизни пространства из песка, пыли и обнаженных горных пород, с незапамятных времен определяли распространение различных видов растений и животных даже далеко за своими пределами.

Сахара принадлежит к группе тропических и субтропических пустынь, причиной возникновения которых является недостаток влаги. В пустынях такого типа солнце круглый год находится вблизи зенита. За счет интенсивного солнечного излучения поверхность земли нагревается настолько, что в некоторых местах температура может превышать 60 градусов. А вот осадков, напротив, там практически нет: в среднем в год выпадает 10 литров на квадратный метр, что приблизительно в 80 раз меньше среднегодового уровня осадков в Германии. Поэтому те немногие растения, которые способны выживать в столь тяжелых условиях, используют даже мельчайшие частички воды, например росу – образующийся утром из-за разницы температур конденсат. В этом чрезвычайно засушливом регионе ценна каждая капля воды. Так, нет ничего удивительного в том, что в Сахаре обильная растительность встречается только в оазисах и несколько более влажных участках на оконечностях пустыни. В ее центре зелени практически нет.

Животных в Сахаре тоже совсем немного. По большей части там обитают насекомые, пауки, скорпионы, змеи и ящерицы. Многие из этих жителей пустыни проявляют активность поздним вечером или же ночью. Чтобы защититься от дневной жары, они ищут укрытия под землей или закапываются в песок. Млекопитающие в пустыне встречаются очень редко

[152]. Они также имеют небольшие размеры и выходят на поверхность только после захода солнца. Однако есть одно исключение: верблюд. Как кажется, это уникальное по своей эволюционной истории животное нарушает все законы пустыни

[153]. Жара и засушливый климат навредить ему не могут, ведь в процессе своего развития он, как никакой другой обитатель этих мест, приспособился к этой суровой среде обитания. Хотя верблюды и принадлежат к копытным животным, своих копыт они лишились, потому что в пустыне от них нет никакой пользы. Вместо них у верблюдов есть два очень массивных пальца, в нижней части которых расположены крупные мозоли круглой формы. Такое строение ног идеально подходит для того, чтобы ходить по песку, не проваливаясь в него слишком глубоко. По этой причине верблюдов также называют мозоленогими.