Онлайн книга «Лаборатория химических историй. От электрона до молекулярных машин»

Ученик Дэви Майкл Фарадей пытался получить фтор электролизом расплавленных фторидов олова и кальция. Если фтор и возникал в незначительных количествах, то мгновенно реагировал со стенками прибора, и обнаружить его не удавалось.

Выделить фтор удалось лишь спустя 70 лет после первых опытов Дэви. Это сделал Анри Муассан (1852–1907). Он использовал весь накопленный к тому времени опыт и учел высокую реакционную способность фтора. Вся аппаратура была изготовлена из платины, а электроды – из иридиево-платинового сплава; опыты проводились при –23 оС. Соединением, которое было «вынуждено отдать» элементарный фтор при электролизе, стал безводный фтороводород HF, сжиженный сильным охлаждением. В 1886 г. Муассан смог сообщить Парижской академии наук, что ему удалось получить фтор в чистом виде.

Получение фтора современники сравнивали с покорением высочайшей вершины, но слава и признание не могли отвлечь Муассана от исследований. Он вписал свое имя в историю науки дважды, создав электродуговую печь. Печи Муассана произвели настоящий переворот в технике: стало возможным проводить выплавку тугоплавких металлов (молибдена, вольфрама и др.) в промышленных масштабах.

В 1906 г. А. Муассан был удостоен Нобелевской премии за совокупность работ. Это произошло в тот год, когда друзья, ученики и коллеги Муассана торжественно отмечали двадцатилетие со дня получения фтора.

Периодическая система и ее «соавторы»

Литература, посвященная периодической системе, необычайно велика, а учение о ней представляет собой крупную главу в истории химической науки. Тем не менее некоторые вопросы обсуждаются редко. Всевозможные подходы к созданию периодической системы, индивидуальная трактовка проблемы разными исследователями и бесконечные интерпретации событий историками науки привели к тому, что на некоторые вопросы долгое время не находили однозначного ответа.

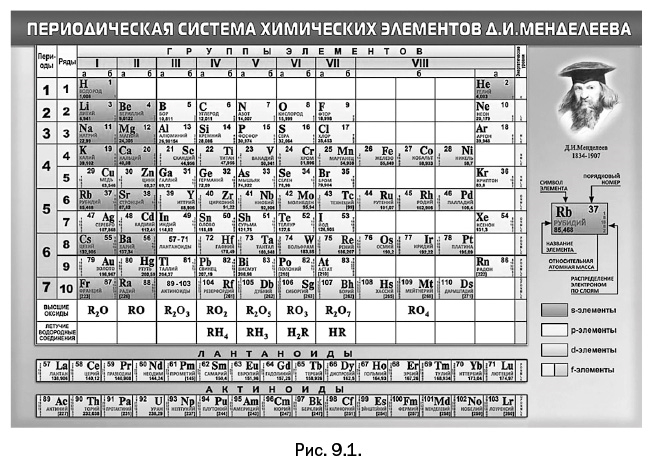

Внешний вид периодической системы знаком каждому: имя, а часто и портрет Менделеева всегда ставят в самое начало таблицы (рис. 9.1).

Отечественные химики настолько к этому привыкли, что при посещении лабораторий в других странах очень удивляются, увидев на стене или на рабочем столе таблицу без имени ее создателя.

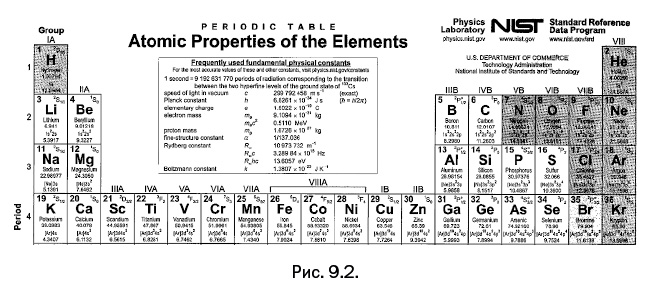

Так выглядит верхняя часть таблицы, используемой обычно в физических лабораториях США (на рис. 9.2).

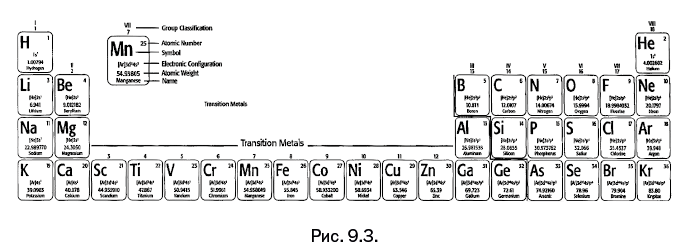

Во многих странах пользуются похожим вариантом таблицы, утвержденным ИЮПАК (IUPAC, Международный союз теоретической и прикладной химии). И здесь отсутствует знакомое нам имя (рис. 9.3).

Неужели авторство Менделеева не является общепризнанным? События, которые привели к описанной ситуации, по-своему драматичны. В науке существуют два пути, ведущие к появлению обобщающих законов. Первый – тщательное накопление фактов и дальнейшая систематизация с помощью логических рассуждений и формулировки нового закона. Во втором случае имеющихся данных недостаточно, остается много белых пятен, но интуиция исследователя помогает восстановить общую картину. История создания периодической системы – яркий пример того, как исследователи приступают к поискам обобщающих закономерностей задолго до того, как накопится исчерпывающее количество экспериментальных данных.

Первые попытки систематизации химических элементов относятся к концу XVIII в., когда Лавуазье, основываясь на отчетливо выраженных химических свойствах, предложил деление на металлы и неметаллы. Более детальную систематизацию удалось провести И. Дёберейнеру в 1817 г. Он сумел объединить некоторые элементы по близким химическим свойствам в триады: Li-Na-K, Ca-Sr-Ba, S-Se-Te и Cl-Br-I. Кроме того, он заметил, что атомная масса среднего элемента в триаде равна полусумме двух крайних. Можно сказать, что начиная с этого момента появление некой системы, объединяющей все элементы, стало ожидаемой реальностью. Поиски в указанном направлении привели к тому, что до Менделеева двое ученых очень близко подошли к ее созданию.

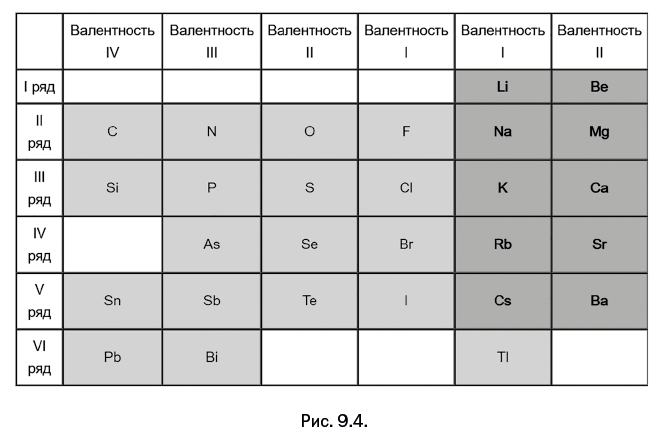

Лотар Майер (1830–1895), немецкий физикохимик, занимаясь систематизацией химических элементов, расположил их по группам, однако основным свойством он считал степень окисления, а не атомную массу. Составленную таблицу он опубликовал в 1864 г. Триады Дёберейнера, дополненные до четырех или пяти элементов, расположены в вертикальных столбцах (рис. 9.4).

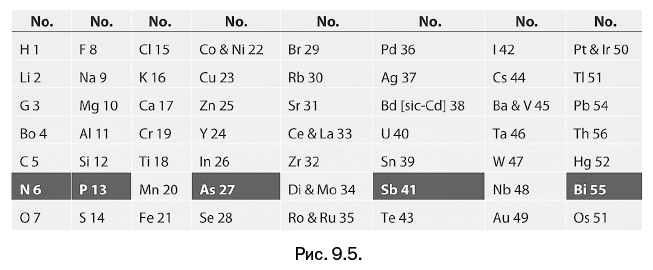

В 1866 г. британский химик Дж. Ньюлендс (1837–1898) представил таблицу, включающую 62 известных на тот момент элемента, состоящую из наборов по 8 элементов, расположенных в горизонтальных рядах (рис. 9.5). Ньюлендс, унаследовавший от матери-итальянки любовь к музыке, романтически назвал найденную закономерность «правилом октав» и доложил о ней на заседании Лондонского королевского общества. Доклад не вызвал интереса, а профессор Г. Фостер из Глазго с явной иронией спросил автора, не пробовал ли он расположить элементы по алфавиту и не возникла ли при этом новая закономерность.

Д. И. Менделеев создал свой вариант системы независимо от работ предшественников. В качестве основной характеристики он выбрал атомную массу, но не строго формально, а с учетом химических свойств. В результате ему удалось объединить в стройную систему все известные к тому времени элементы. В 1869 г. он опубликовал первый вариант таблицы (рис. 9.6).

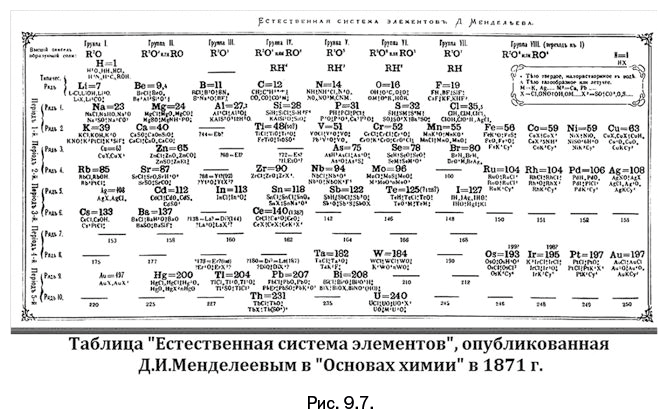

В 1871 г. Менделеев представил детальный вариант, где были указаны атомные массы и варианты степеней окисления элементов. Горизонтальные черточки указывают места не полученных пока элементов (рис. 9.7).