Драгунские полки выделялись тем, что в них дворяне составляли большинство не только офицеров, но и нижних чинов (конница в Московском государстве издавна считалась дворянским войском, и даже к концу Северной войны многие дворяне продолжали служить рядовыми драгунами наравне с рекрутами из крестьян)

[646].

Артиллерия была самым интеллектуальным родом войск, и здесь доля иностранных специалистов была особенно высока. Например, при взятии Нарвы в 1704 г. артиллерийскими офицерами от полковника до прапорщика были 27 иностранцев и всего 2 русских (оба поручики). Иноземцы преобладали также среди штык-юнкеров и сержантов; конечно же, рядовые бомбардиры, пушкари, гандлангеры и фузилеры были русскими

[647].

Значительные силы выставляли нерегулярные войска, из которых самым многочисленным было украинское казачество. Оно состояло из частей, различающихся как по способам комплектования, так и по административно-территориальному подчинению. В составе Московского государства эта территория называлась Войско Запорожское или Гетманщина. Гетману подчинялись «найманцы» или «охотницкие» наемные полки; они были пешими («сердюки») и конными («компанейцы») и не были привязаны к какой-либо местности. Основную массу украинского казачества составляли городовые (реестровые) гетманские полки, выставлявшие конных и пеших казаков от сотенных (напр., Веприк) и полковых (напр., Полтава) городов. Схожую территориальную структуру имели пять слободских полков (напр., Харьковский), но они издавна подчинялись не гетману, а московской администрации. Запорожское низовое казачество (Запорожская Сечь) фактически выступало независимой силой, хотя формально признавало над собой власть гетмана и царя

[648].

Донские казаки по численности уступали украинским, но активно участвовали в войне вплоть до ее окончания и считались, по-видимому, наиболее надежными

[649]. Ограниченными силами привлекались яицкие (уральские) и терские казаки, а из национальных формирований в составе российской армии надо назвать калмыков, башкир, татар и волохов (молдаван)

[650].

Подготовка и обеспечение осадных операций не обходились без участия гражданских лиц. В материалах переписи 1710 г. в собранных переписчиками «сказках» из Водской и Обонежской пятин Новгородского уезда нашлись десятки дворов, хозяева которых «в 700-м году будучи под Нарвою в подводах умре»

[651]. Крестьяне, привлеченные со своими телегами и лошадьми для перевозки войск и припасов, разделили с царскими солдатами и дворянами тяжесть разгрома, а часть из них, как видно, погибла в том походе.

Особое место среди действующих лиц в любой осаде занимали инженеры – именно эти специалисты в обеих армиях отвечали за техническую сторону ведения осады: разметку траншей, руководство работами по строительству батарей, шанцев и ложементов. Надо признать, мы знаем об этих людях крайне мало. Применительно к нарвской осаде 1704 г. известно, что при русской армии находились инженеры француз Жозеф Гаспар Ламбер де Герен, саксонец Вильгельм Адам Кирштенштейн, итальянец Андре де Брильи, мекленбуржец Марк Гейнсон

[652]; артиллерийский офицер Яган Гошка также исполнял обязанности инженера. Но описания их службы и оценки их вклада практически отсутствуют.

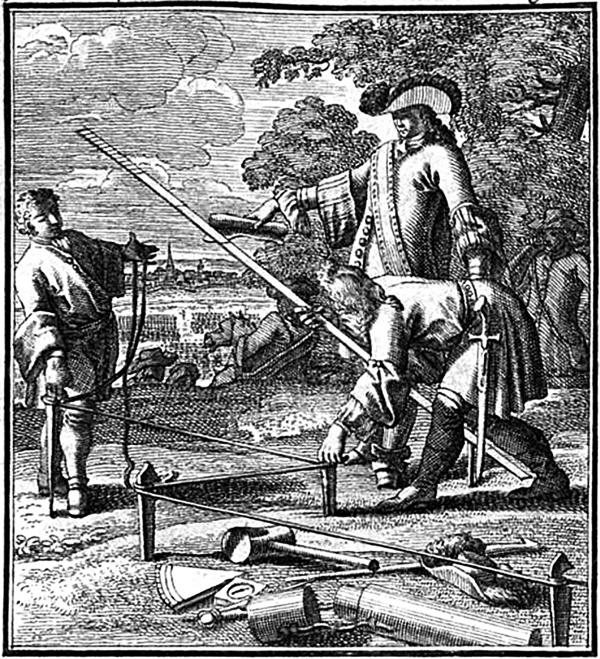

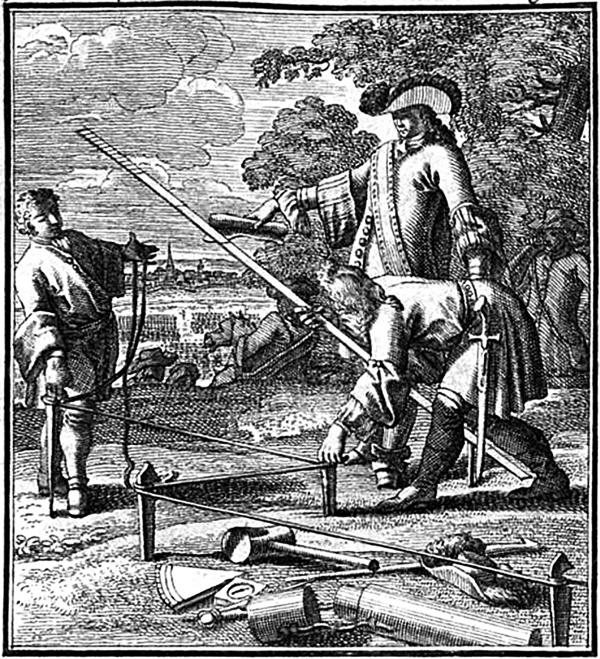

Вайгель, Кристоф (Weigel, Christoff) (1654–1725)

Инженер размечает линию окопа.

Регенсбург, 1698

Sachsische Landesbibliothek – Staats– und Universitatsbibliothek

Книга «Abbildung Der Gemein-Nutzlichen Haupt-Stande Von denen Regenten Und ihren So in Friedens– als Kriegs-Zeiten» содержит описания и изображения множества профессий и ремесел. Данная гравюра показывает основные инструменты инженера – чертеж и футляр от него, угломер, компас, циркуль, мерную сажень, а также колышки, бечеву и колотушку.

Мы знаем, что при открытии траншей под Ниеншанцем инженер погиб, и что Бриль с Гейнсоном шли на приступ Нарвы вместе со штурмовыми колоннами, чтобы построить на бреши ложемент. Про инженера, состоявшего при Шереметеве под Дерптом, отзывался сам царь: «Инженер человек добрый, но зело смирный; того для здесь ему мало места»

[653]. Эта ремарка означает, что эффективность ведения осады во многом зависела не от опыта и знаний инженера, а от суждений командующего. Поэтому надо знать, каким был боевой и жизненный путь генералов.

Боярин Борис Петрович Шереметев имел опыт командования осадой (вместе с Мазепой) турецкой крепости Казикермен в 1695 г. В 1702 г. он руководил (во втором случае формально) взятием Мариенбурга и Нотебурга, оба раза была применена тактика бомбардирования и штурма; в 1703 г. Ниеншанц и Копорье были добыты бомбардированием. Первая серьезная формальная атака большой крепости Дерпта уже вызвала затруднения и потребовала вмешательства царя. После Дерпта Борис Петрович брал Астрахань и Ригу.

Александр Данилович Меншиков и Аникита Иванович Репнин участвовали во взятии Нотебурга, Ниеншанца, Нарвы и Риги, но опыта самостоятельного руководства осадами практически не имели. Репнин остался старшим на несколько дней под Нарвой. Меншиков брал Батурин и Штеттин. Выборг в 1710 г. стал для Федора Матвеевича Апраксина первым опытом командования осадой. С каким осадным опытом прибыл с имперской на русскую службу Георг Бенедикт Огильви, мы, к сожалению, не знаем; очевидно лишь, что он был наиболее квалифицированным из петровских генералов на момент второй нарвской осады.