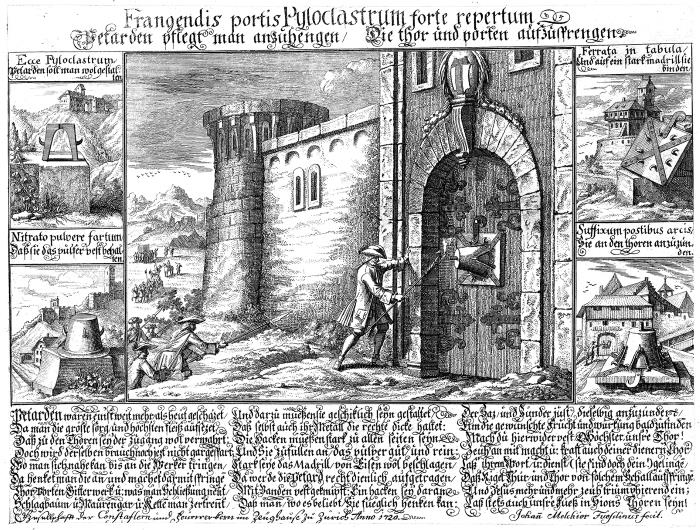

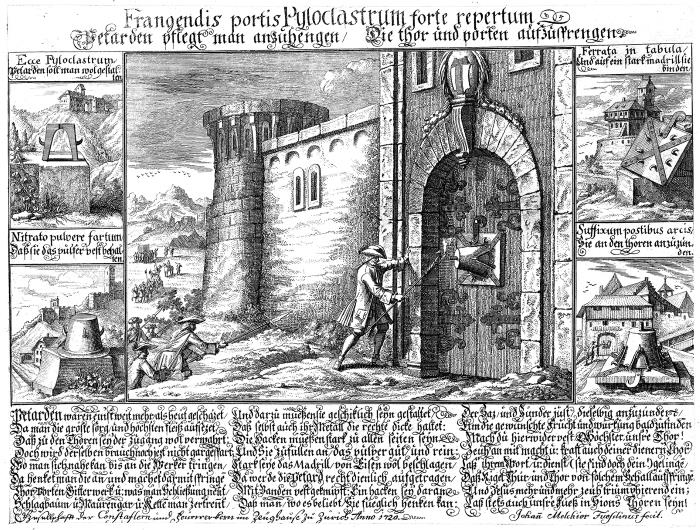

Фюссли, Йоханн Мелхиор (Fiissli, Johann Melchior) (1677–1736)

Петарда. Цюрих, 1720

Zentralbibliothek Zürich

Гравюра из цюрихского альманаха демонстрирует устройство петарды и способ ее применения. Эту тяжелую конструкцию (бронзовый «колокол», наполненный порохом и плотно приделанный к окованной железом доске) нужно было скрытно принести и прикрепить к воротам, которые затем выламывались направленным взрывом.

Петардист поджигает запал, а солдаты во рву ждут момента, чтобы броситься в пролом. Не трудно догадаться, что с хорошо охраняемой крепостью такой подход не срабатывал.

Для Вобана было несомненно – действие ломовых пушек предпочтительнее подкопов, и обосновывал он это тем, что «стрельбою из пушек можно зделать брешь, где в какое время и как велик похощешь», а подкоп ввиду описанных выше сложностей не гарантировал нужного результата («подкопом того учинить так верно не можно»)

[1148]. Боргсдорф сравнивал эти два способа разрушения крепостных стен по критериям времени и расхода пороха и приходил к противоположному выводу: «Проломы с подкопами делаются в 48 часов, с 1000 фунтами и менше зелием, а таковый пролом сделать из пушек, то надобно к тому четырнадцать дней, и сотью болши зелья исходит, а неприятелю время подается, что возможет позади отрезы [ретраншемент позади бреши. – Б. М.] сделать, и того ради подкопы вящшее почитание имеют, егда добро сделаны»

[1149]. При этом в осадах Войны за испанское наследство, например, Турнэ в 1709 г., французы выказали больше умения в подземной войне, чем их противники – англичане, голландцы и имперцы

[1150].

Подробные инструкции Вобана позволяют нам оценить всю сложность подземных работ; остановимся лишь на основных моментах. Работы под землей следовало производить как можно тише; ради маскировки Вобан советовал работать в земле деревянным долотом и постукивать по нему ладонью – так работник не производил стука, чтобы противник не узнал о готовящемся подкопе и не подвел свою контрмину (заряд, достаточный для разрушения подземных переходов вместе с работниками, но не достаточно мощный для обрушения стен на поверхности). Время от времени следовало приостанавливать работу и прислушиваться к отзвукам возможных подземных работ неприятеля. Осажденные могли выявить мину и вынуть из нее порох либо уничтожить работу осаждающих взрывом контрмины. Если вражеские минеры были близко, нужно было любой ценой опередить их и не дать им первыми взорвать свою мину: щупом пробурить скважину до чужого подкопа, вложить туда пороховой заряд (т. н. фугас или патрон), запереть отверстие со своей стороны и поджечь. Направленный взрыв заваливал неприятельскую галерею, а пороховые газы пропитывали почву и делали невозможной дальнейшую работу под землей в районе взрыва. В чужой подкоп можно также засунуть гранату, или бомбу, или горючий состав с ядовитым дымом. Если же минеры обнаруживали в своей галерее щуп противника, то следовало тут же выстрелить из пистолета в неприятельскую скважину в надежде застрелить вражеского минера, а затем всеми силами не допустить, чтобы к тебе в галерею противник засунул фугас, гранату и все то, что ты собирался применить против него. Можно вообразить, насколько страшной была работа минера в такой подземной войне: «Такие-то обманы между минерами под землею бывают, причем проворный и искуссный из них всегда с выигрышем остается»

[1151]. Помимо уже упомянутых средств подземной борьбы, Монтекукколи предлагал заливать неприятельские тоннели водой и довольно неожиданный способ – «трубить в трубы»!

[1152] По-видимому, вибрация воздуха воздействовала на людей в тоннеле либо обрушала своды.

Вырытое под местом минной атаки пространство называлось каме (о)рой, к ней от позиций осаждающих вела сначала прямая и относительно широкая подземная галерея и затем преломленные узкие ходы. В довобановскую эпоху в камору складывали бочонки с порохом и выбивали у них крышку, чтобы между бочонками рассыпался порох. Однако в бочках порох не всегда загорался одновременно, и это уменьшало силу взрыва. Поэтому ко времени творчества Вобана камору стали заполнять мешками с порохом, каждый мешок при этом распарывался ножом, чтобы горение распространялось эффективнее. Сам же Вобан советовал в вырытую камору сыпать порох «кучею или ворохом, как, например, хлеб на гумнах сыплют», а чтобы порох не отсырел в земле, дно и стены каморы следовало обложить досками, сеном и мешковиной. От входа в подкоп и до самой середины порохового заряда укладывался сосис – полотняный рукав толщиной с куриное яйцо и заполненный порохом (сосис клали не на сырую землю, а на деревянный желоб, что предохраняло начинку рукава от влаги). Для того чтобы взрывная волна была направлена вверх к атакуемому укреплению, а не ушла назад по галерее, подкоп плотно «запирали» толстыми досками и засыпали камнями и навозом

[1153].

За весь период Северной войны нам не встретилось примеров взрыва подкопа русскими войсками, и известны лишь редкие упоминания о намерении применить минеров для атаки крепости. При штурме Нотебурга, по версии коменданта крепости, русские заняли позиции у подножия стен и начали делать подкоп

[1154]. В отечественных источниках об этом вообще не говорится, поэтому скорее всего никаких попыток подвести мину и не было, а для коменданта угроза подкопа была лишь удобным оправданием сдачи. Под Нарвой начали строить галерею к бастиону Гонор, «чтоб сквозь сию чрез подкопщиков брешь учинить», но работа не была доведена до конца, поскольку бастион «так обвалился, что без подкопщиков тем брешь доброй учинился»

[1155]. Также известно требование Петра прислать под Выборг минера (минного мастера)

[1156]. Но и под Выборгом подкопы не велись, это было трудновыполнимо из-за твердости грунта.

С одной стороны, многие осады Северной войны протекали в таких уловиях, что делать подкоп было просто невозможно (крепости были окружены водой со всех сторон либо грунт был болотистым или, наоборот, слишком каменистым). С другой стороны, отказ от ведения минных работ можно объяснить нехваткой необходимых специалистов, как офицеров-иностранцев, так и квалифицированных нижних чинов. Наконец, русское командование вслед за самим Вобаном могло с подозрением относиться к подрывам мин с их непредсказуемым результатом. И основания сомневаться в эффективности мин у русских были – наглядным примером тому служили минные работы под Азовом в 1695 г., где подкопы велись со стороны трех атак. В атаке Лефорта турки дважды обнаруживали подкоп, убивая минеров и разрушая минную галерею. В атаке генерала Гордона мину пришлось взорвать преждевременно из-за близости контрмины турок. Третью минную галерею, как показалось ответственному за нее А. А. Вейде, подвели под самый фланг бастиона и под куртину. Зарядив камеру 83 пудами пороха, подкоп взорвали: «Бревна, доски, каменья взлетали на воздух и всею тяжестью обрушились на наши траншеи, где перебили 30 человек, в том числе двух полковников и одного подполковника, и около сотни изувечили. Стена же крепостная осталась невредимою; осыпалась только часть вала, до которого доведен был подкоп, но не далее»

[1157]. Историк инженерного искусства Ф. Ф. Ласковский, опираясь преимущественно на описание азовской осады в дневнике генерала Патрика Гордона, подчеркивал, что русские не отличались особенным искусством в ведении подземных работ

[1158]. На следующий год осада была более успешной, хотя приглашенные из-за границы цесарские (напр., известный нам Боргсдорф) и бранденбургские инженеры прибыли к Азову лишь к завершению и не успели повлиять на ход работ

[1159]. Тем не менее Петр сообщал своим корреспондентам, что «3 мина зачали»

[1160], а затем благодарил Императора Леопольда за прислание к Азову инженеров с «иными прочими подкопщиками и минмас терами»

[1161].