Пока еще не опубликованную рукопись Гешвинда передавали из рук в руки в Калтехе, она не оказывала большого влияния на наш образ мыслей. Сперри сказал, что всякий раз, когда ученый делает открытие, кто-нибудь обязательно отмечает: “Ну да, но такой-то думал об этом еще до вас”.

Во многих смыслах Сперри беспокоился о социальных аспектах своего поведения больше других. Он постоянно думал о том, как его действия повлияют на социальную жизнь ученых. Боген в своей автобиографии рассказывает одну историю, в которой отражено это качество Сперри. Он обсуждал случай, когда Сперри изменил своей манере не торопясь готовить рукопись для публикации:

Роджер не всегда медлил. Однажды, когда я пришел в лабораторию, я поднял тему статьи Гордона о латерализации обоняния у пациентов с расщепленным мозгом. Он сказал: “Нам нужно немедленно отправить в журнал эту статью об обонянии”. “Почему?” – спросил я. “Потому что я только что рецензировал статью для Neuropsychologia, где похожий эксперимент проводили на крысах. Все знают, что результаты, которые в опытах на крысах получают многие месяцы, на людях можно получить всего за несколько недель. Если мы промедлим, люди решат, что идея пришла мне в голову во время рецензирования статьи про крыс”. Казалось, Роджер продумывает все. Я боготворил его и ловил каждое его слово – а их было не так уж много. Я считал его величайшим экспериментальным физиологом нашего времени

[49].

Тогда я был слишком неопытен, чтобы осмыслить, насколько сложно признавать чужие заслуги в развитии своей идеи, или осознать, что нужно постоянно отделять личность ученого от науки. К несчастью, сейчас принято давать авторам возможность составить для редакторов журнала список людей, которых они хотели бы видеть в качестве своих рецензентов, а также список тех, с кем они не хотели бы иметь дела. Эта новая тенденция возникла, поскольку многие поняли, что мелочность помешала множеству научных разработок. Новые идеи должны иметь возможность быть выраженными. Впрочем, эта практика, якобы призванная бороться с “конфликтом интересов”, еще и не дает людям выступить с какой-то критикой статьи. Действительно ли стоит лишать кого-то возможности рецензировать статью только потому, что его взгляд на интерпретацию данных отличается от мнения авторов? Это противоречит самой сути науки.

Тогда я просто продолжил ставить эксперименты, и спустя некоторое время та история с рукописями закончилась. В конце концов, мы тогда уже понимали, что изучение синдрома дисконнекции и утраты ряда способностей было не самым интересным в изучении расщепленного мозга. Мы начали понимать, что можем тестировать возможности каждого полушария мозга по отдельности, независимо от влияния второго. В отличие от классической неврологии, где изучают отсутствие конкретных умственных способностей, вызванное повреждениями мозга в определенных местах, мы могли изучать их наличие. Это было нечто принципиально новое.

Построение фундамента

Хотя волнующая радость открытия вскоре прошла, мы знали, что в наших руках – золотая жила для исследователя, способная объяснить некоторые тайны мозга. Нужно было начать медленное и осторожное исследование того, что нам требуется сделать для подтверждения и уточнения изначальных результатов. Мы сразу же столкнулись со сложной задачей. Наша первая статья о расщепленном мозге в Proceedings of the National Academy of Sciences в основном содержала результаты экспериментов, в которых ограничивали распространение зрительной информации, направляя ее в одно из двух полушарий. Это было сравнительно легко сделать. На следующем этапе необходимо было сходным образом ограничить распространение тактильной информации. Это было совсем не просто.

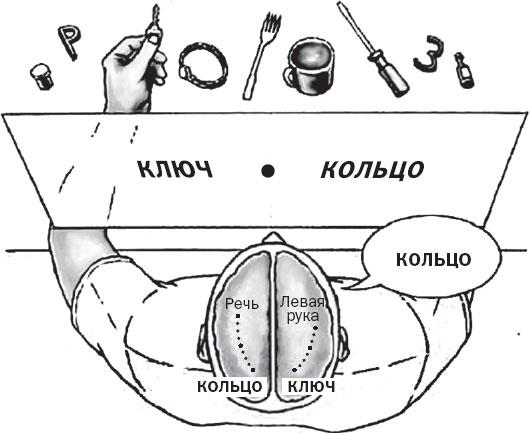

Зрительная система у человека и близких к нему млекопитающих очень четко связана со строением тела. Направьте взгляд вперед и смотрите в одну точку. Оба ваших глаза передают визуальную информацию в мозг. Упорядочен ли ее путь туда? Да. Каждый глаз посылает свою информацию по зрительному нерву, и половина ее остается на той же стороне мозга, а половина переходит в противоположное полушарие (илл. 2). Поэтому, если вы по-прежнему фокусируете взгляд на той точке, все, что каждый глаз видит слева от нее, проецируется только в ваше правое полушарие, то есть оба глаза вносят в это свой вклад. А зрительная информация, полученная справа от точки фиксации взора, проецируется только в левое полушарие. Это верно для всех людей, включая наших пациентов с расщепленным мозгом.

Илл. 2. Схема проецирования информации от зрительной системы в мозг.

Именно поэтому при использовании визуальных стимулов несложно тестировать каждое полушарие отдельно. Экспериментатору достаточно просто размещать интересующие его объекты в левом или правом зрительном поле. Повторимся: информация из правого зрительного поля попадает в левое полушарие, а информация из левого зрительного поля попадает в правое полушарие. Осознали? Тогда можно начинать размышлять об этих экспериментах.

Выработать стратегию проверки того, как разделенные полушария будут обрабатывать тактильную информацию – соматосенсорную, говоря более научным языком, – сложнее. Мозг получает информацию от тела совсем не так, как от глаз. Это прекрасно описали Йержи Роуз и Вернон Маунткасл в одной из глав книги 1959 года по физиологии

[50], которую я тогда читал. Они были признанными во всем мире авторитетами, и ясность их изложения вдохновляла.

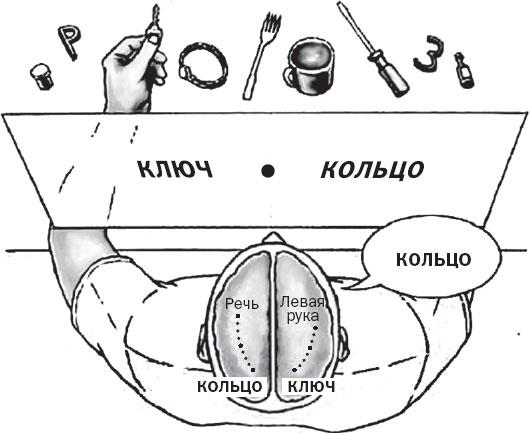

Вот как это работает. Левая половина тела посылает бо́льшую часть информации о прикосновениях, но не всю, правому полушарию. Если вы держите предмет левой рукой, тактильная информация, связанная с формой этого предмета, называемая стереогностической информацией, попадает в правую половину вашего мозга. Однако базовые ощущения, связанные просто с тем, касаетесь вы чего-либо или нет, попадают в оба полушария. Роуз и Маунткасл выразили это предельно ясно, описав вдобавок и анатомические аспекты этого явления. Обратное верно для правой стороны тела. Информация о форме предмета, полученная от правой руки, направляется напрямую в левое полушарие, в то время как менее детальная информация просто о самом факте прикосновения попадает в оба полушария.

Очевидно, что в рамках задачи направить всю информацию лишь в одно полушарие зрительная система была куда более удобным объектом для работы: простая, понятная и сильно латерализованная. А вот работа с соматосенсорной системой вызывала затруднения. Некоторые формы информации из мира прикосновений отправляются в противоположную часть мозга, в то время как остальные попадают в оба полушария. Как бы нам использовать это в экспериментах? Возможность казалась заманчивой, во многом благодаря работе, проведенной до нас.