Примерно так же сложилась судьба 314-го рап. Испытав в первый день войны силу внезапного удара люфтваффе, полк потерял на земле значительную часть боевых машин. К началу августа он сумел выполнить всего 127 боевых вылетов – в среднем по три в сутки, и это в период, когда командованию «как воздух, как хлеб» нужны были данные о перемещениях ударных группировок противника. Из-за невысокого уровня подготовки экипажей полк только в катастрофах лишился пяти «яков». Впрочем, были и исключения. Так, на счету у капитана А.В. Акатова числилось к этому времени 15 вылетов на разведку. В ходе одного из них Акатову и штурману А.Е. Глыне удалось вскрыть направление главного удара 2-й танковой группы немцев на Пружаны и далее – на Барановичи. Впоследствии капитан Акатов возглавил 320-ю отдельную разведэскадрилью.

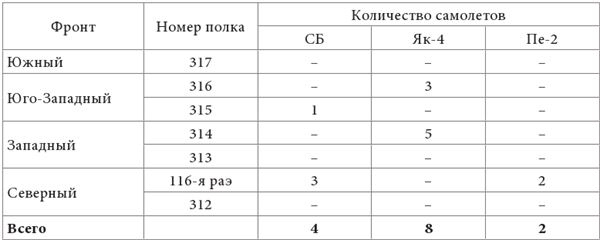

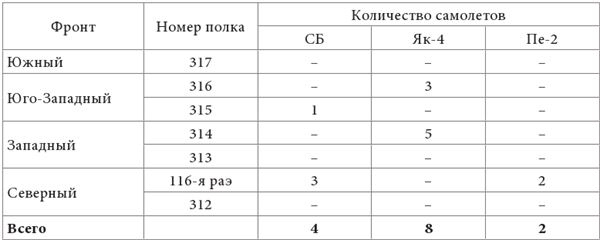

Боевой состав авиационных разведывательных частей фронтового подчинения по состоянию на 1 августа 1941 г.

«Потери разведывательной авиации снизили качество ее боевой работы и привели к тому, что штабы корпусов, армий и фронтов остались без разведывательных средств», – констатировал командующий ВВС КА генерал-лейтенант П.Ф. Жигарев в конце июля. Чтобы хоть как-то поправить положение, он приказал командующим ВВС фронтов и армий «выделить из состава боевой авиации подразделения в 3–6 самолетов специально для ведения воздушной разведки» с экипажами, имевшими высокую штурманскую подготовку. Машины предлагалось срочно оснастить фотооборудованием, об обнаружении прорвавшегося противника разрешалось передавать открытым текстом, без использования кодовых таблиц.

Однако принятые меры запоздали, да и найти мастеров воздушной разведки в среде летчиков-истребителей и бомбардировщиков оказалось непросто. Начальник аэрофотослужбы ВВС КА полковник Баньковский, оценивая уровень подготовки экипажей в начальный период войны, докладывал: «Из боевого опыта установлено, что летный состав разведывательных частей не умеет производить разведку. Танковые колонны путают с мотомеханизированными, а иногда и с артиллерийскими, и наоборот. Летный состав не знает демаскирующих признаков военной техники…» Налицо был серьезный кризис отечественной разведывательной авиации.

Летно-технический состав разгромленных разведывательных полков после непродолжительной боевой работы группами и в одиночку прибывал в Москву и на тыловые аэродромы. Этих людей требовалось переучить на новую технику и подготовить к выполнению боевых заданий с учетом полученного горького опыта.

Накануне войны советская и германская военные разведки вели интенсивную работу по выявлению боевого состава группировок противостоящей стороны. В связи с последовавшими вскоре впечатляющими успехами немцев получила высокую оценку работа так называемой «группы Т. Ровеля» (авиагруппы Aufkl.Gr.Ob.d.L) – специального подразделения люфтваффе, совершавшего разведывательные полеты над территорией СССР весной и летом 1941 года. Принято считать, что именно эти «наглые шпионские вылазки» дали немцам исчерпывающие сведения о советских войсках в приграничной полосе. Как известно, Сталин категорически запретил сбивать немецкие разведывательные самолеты, опасаясь провокаций. Советская авиация не предпринимала попыток аэросъемки прилегавших к границе районов. Г.К. Жуков в своих мемуарах отмечал, что в предвоенный период «нам категорически запрещалось ведение воздушной разведки» над территорией противника. В дни, непосредственно предшествовавшие вторжению, существовал запрет на полеты советских самолетов ближе 10 км от границы.

Однако результаты получились весьма любопытные. Немцы, не стеснявшие себя в методах получения информации, постоянно недооценивали противостоявшие им советские группировки, особенно по количеству танков, в то время как отечественные «рыцари плаща и кинжала» систематически преувеличивали численность вражеских войск. В качестве примера могут служить данные по боевым составам группировок сухопутных войск на начало июня 1941 года.

Неожиданно высокие темпы наступления германских войск в сочетании с частыми случаями нарушения связи во всех звеньях армейской цепочки с первых дней войны поставили высшее командование Красной Армии в исключительно тяжелое положение «информационного голода». Хрестоматийными являются примеры, когда Генеральный штаб ставил фронтам, а те, в свою очередь, армиям и корпусам совершенно не соответствовавшие моменту задачи: «перейти в контрнаступление», «отбросить противника на его территорию» – в то время, когда впору было думать только о своевременном отходе, чтобы не попасть в окружение.

25 июня 1941 года генерал-лейтенант Ф.И. Голиков, начальник Главного разведывательного управления Красной Армии, обратился к начальнику ГУ ВВС (в июле эта должность стала называться по-новому – командующий ВВС КА) генерал-лейтенанту авиации П.Ф. Жигареву с предложением «организовать воздушную разведку средствами, имеющимися в Вашем распоряжении … и установить, производится ли подход новых сил противника, каких именно и какими средствами (ж/д, авто, походом)…» на ряде направлений.

Судя по формулировкам задания, нетрудно предположить, что все происходившее по ту сторону фронта было в те дни для Генштаба КА одной большой загадкой. В непосредственном распоряжении генерала Жигарева какие-либо разведывательные средства отсутствовали, поэтому для выполнения задания на первых порах была привлечена 9-я драэ из ВВС Московского военного округа. Выполнение разведывательных полетов на большую глубину потребовало срочного перевооружения эскадрильи двухмоторными разведчиками СБ, однако эта техника оказалась весьма уязвимой: в течение нескольких дней были потеряны два самолета с экипажами. Кроме того, уровень подготовки пилотов и штурманов эскадрильи оставлял желать лучшего. Спустя неделю Генштаб КА еще не потерял надежды получить от «сталинских соколов» нужную информацию, но и не скрывал своего раздражения: «Начальнику 2-го отдела штаба ВВС КА генерал-майору авиации тов. Грендаль Распоряжение по разведке № 2:

1. В интересах Главного командования КА с утра 3 июля с.г. организовать воздушную разведку с фотографированием на следующих направлениях: а) Эльбинг – Кенигсберг – Ковно – Двинск; б) Варшава – Седлец – Брест – Барановичи – Минск – Борисов; в) Демблин – Люблин – Владимир-Волынский – Ровно; г) Краков – Жешув – Львов.

2. Задача разведки – установить наличие и интенсивность подвоза резервов по железным дорогам и шоссейным путям на указанных направлениях.

3. Результаты разведки сообщить мне к 16.00 3.7.1941 г.

4. Ставлю Вас в известность о низких результатах предыдущих разведывательных полетов.

Заместитель начальника Генштаба КА

1.7.1941 г. генерал-лейтенант Голиков».

Выбиваясь из сил, 9-я драэ пыталась выполнять поставленные задачи. Так, 4 июля 1941 года командир эскадрильи майор Киселев докладывал по телеграфу:

«Разведывательным полетом 8.30–11.50 4.7. установлено:

– в 9.47 на Н = 4000 м по шоссе Гродно – Лида две колонны мотомехчастей противника, первая 12 км ЮЗ [юго-западнее. – Прим. авт.] Лида, голова – д. Мыто, хвост – река Лебеда, вторая – 30 км ЮВ [юго-восточнее. – Прим. авт.] Гродно, голова – м. Щучин, хвост – Скидень, фотографировал;