– в 10.20 на Н = 5000 м по большаку Гродно – Ораны колонна танков противника, голова – река Ула, 13 км ЮЗ Ораны, хвост – ст. Маркиканце, фотографировал;

– в 10.26 на Н = 4500 м с Ораны на Ейшильки колонна мотомехчастей, голова – Ейшильки, хвост – Ораны, интервал между машинами 100–150 м;

– в 10.34 с Вильно на Ошмяны колонна мотомехчастей, голова – Ошмяны, хвост ЮВ 10 км Медники, фотографировал.

Экипаж: летчик – ст. л-т Стучков, штурман – ст. л-т Земсков, стрелок-радист – Анашев. Вылет – Ржев, посадка – Витебск».

Общий налет эскадрильи в период с 30 июня по 28 июля 1941 года составил 176 часов. Из восьми летчиков один погиб, другой пропал без вести, еще двое получили ранения, а из восьми летнабов вышли из строя семеро. Спустя месяц после начала боевой работы эскадрилья располагала тремя исправными СБ с моторесурсом 60 %. По мнению командира эскадрильи, необходимо было «для пользы службы и действенности разведки… эскадрилью доукомплектовать самолетами, имеющими большую скорость, чем СБ, желательно Пе-2», а также пополнить личным составом. Однако впоследствии 9-ю драэ, командиром которой стал капитан П.В. Николаев, как и вновь сформированный 2-й аэрофотоотряд, вооружили одномоторными самолетами-разведчиками Су-2.

В начале июля 1941 года генерал Жигарев принял решение создать специальную разведывательную эскадрилью, предназначенную для работы в интересах Главного командования КА. Для ее укомплектования он разрешил отобрать лучшие экипажи и инженерно-технических специалистов из учебного полка Военно-воздушной академии командного и штурманского состава, дислоцированной в подмосковном Монино. Генерал-майор авиации Колесов, временно исполнявший должность начальника академии, 5 июля докладывал: «Разведэскадрилья сформирована в составе 8 экипажей… по выбору командира эскадрильи взято все лучшее, что было в полку… Эскадрилья сформирована за счет состава, подготовленного для выполнения бомбардировочных задач, и к ведению разведки, а тем более дальней, не подготовлена…»

Возглавил эскадрилью майор В.М. Чувило, на вооружение она первоначально получила 9 ДБ-ЗФ, все с моторами М-87Б. Примерно половину летного состава набрали из слушателей академии, делая особый упор на большой налет и умение пилотировать ночью и в сложных метеоусловиях. Однако специфические особенности выполнения разведывательных заданий оставались для экипажей тайной за семью печатями. Вплоть до середины августа продолжалось постепенное «втягивание» эскадрильи в боевую работу.

5 июля 1941 года еще не получившая номера «монинская» эскадрилья понесла первую боевую потерю: в воздушном бою с истребителем Bf.109F был убит стрелок-радист младший сержант Ф.И. Федоров. А уже 12 июля не вернулся с задания экипаж старшего лейтенанта А.А. Сивера, сбитый в районе

Толчино. Дневные полеты в тыл противника на ДБ-ЗФ, как показал опыт дальнебомбардировочной авиации, оказались смертельно опасными, поскольку противник обладал полным господством в воздухе. Требовался более скоростной и маневренный самолет, способный ускользнуть от немецких истребителей в облака или уйти от них пикированием. Таким требованиям удовлетворял только Пе-2. Экипажи «монинской» эскадрильи приступили к переучиванию на эту машину, а технический состав – к монтажу фотооборудования на самолеты. Одновременно промышленности был выдан заказ на разработку двух вариантов «пешки»-разведчика: дальнего и ближнего, отличавшихся запасом топлива и составом аппаратуры.

Начальник 1-й Высшей Рязанской школы штурманов (ВРШШ) генерал-майор авиации А.В. Беляков 15 июля 1941 года получил директиву Генштаба с заданием сформировать из инструкторов авиационный полк дальних разведчиков Главного командования. Для его укомплектования школе пришлось расстаться с последними более-менее исправными самолетами – 12 СБ, 18 ДБ-3 и 14 ДБ-ЗФ, оставшимися после отправки в действующие части нескольких маршевых эскадрилий. Вскоре полк, который возглавил подполковник Сабуров, получил наименование 1-й апдр ГК КА (вначале – 1-й дрп).

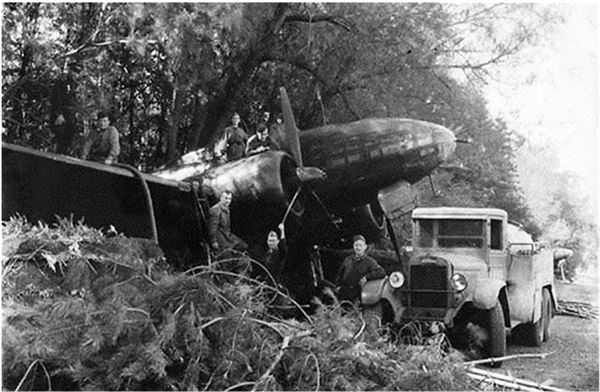

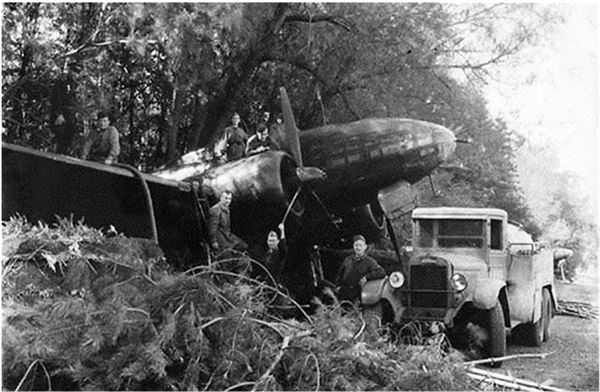

ДБ-3ф 1-го апдр ГК КА заправляется в укрытии. Лето 1941 г. (ЦАМО)

Глубина воздушной разведки на ильюшинских машинах составляла 600–700 км, а общая длина маршрута порой достигала 2000–2200 км. На «пешках» столь дальние полеты были невозможны. Истребительное прикрытие, как правило, отсутствовало, поэтому полк нес чувствительные потери. Погибли опытные командиры эскадрилий капитаны Ломов и старший лейтенант Бабинцев, а всего до начала сентября не вернулись с заданий 15 машин, еще 11 сгорели в авариях и катастрофах. Из-за поломок и выработки моторесурса к 28 августа в строю оставались 5 СБ (из них 2 исправных), 9 ДБ-3 (5 исправных) и 8 ДБ-ЗФ (4 исправных).

Интересно отметить, что в состав экипажей самолетов СБ и ДБ-3 распоряжением генерала Белякова дополнительно ввели второго стрелка, ведь летать-то приходилось налегке, без бомб. Парадоксально, но более современный ДБ-ЗФ в тот период вообще не имел люковой оборонительной установки, поэтому его экипаж из трех человек остался без изменений. Эскадрилья, вооруженная ДБ-3, понесла наиболее тяжелые потери матчасти и летного состава в июле-августе. До конца лета 1-й апдр ГК КА совершил 174 боевых вылета, выполнив поставленную задачу в 109 из них.

Случались и заметные удачи. Так, в начале августа полученные полком разведданные позволили установить местонахождение крупной немецкой автоколонны (более 800 автомобилей) у недостроенной переправы. Вскоре по ней был организован массированный удар наших бомбардировщиков. Штурман эскадрильи капитан Темпов делился с однополчанами своим опытом, добытым в опасных полетах над территорией врага: «В начале войны большие колонны войск и техники противника можно было встретить у самой линии фронта. Позднее противник, подвергшись ударам наших штурмовиков и бомбардировщиков, стал рассредоточивать их небольшими группами по проселочным дорогам в 50–70 км от линии фронта… Большие колонны летом можно обнаружить за 50–60 км по поднимаемой пыли и отблескам стекол. Отдельные автомашины, танки, гужевой транспорт становятся заметными на расстоянии 10–15 км в виде темных прямоугольников… направление движения автомобилей устанавливаю по хвосту пыли: даже в сильный ветер пыль никогда не перегоняет машину. Дым от паровоза в ясную погоду виден за 60–70 км. При погрузке в эшелон автомашины подходят, как правило, с одного направления, а при разгрузке разъезжаются в разных направлениях».

В начале августа командование ВВС приняло решение развернуть еще один предназначенный для работы в интересах Ставки и Генштаба разведывательный полк на основе упоминавшейся выше «монинской» эскадрильи.

2-й апр ГК КА вооружили самолетами Пе-2, что потребовало времени для переучивания летного состава. Только в начале октября часть достигла боеготового состояния, располагая 25 экипажами и 26 исправными «пешками». На этапе переподготовки произошли две катастрофы и авария. Ответственность за происшествия возложили на командира полка майора Чувило, который был снят с должности, а новым командиром стал майор Т.Р. Тюрин, участник боев в Китае и у озера Хасан, прежде возглавлявший 314-й рап.