Работа полка велась в основном по трем основным направлениям:

– выявление состава группировок войск противника и наблюдение за перемещениями его частей и соединений;

– слежение за перевозками по железным, шоссейным и грунтовым дорогам;

– разведка и наблюдение за аэродромами противника.

Сектор, в котором выполнялось большинство заданий, имел границы: слева – Рославль, Могилев, справа – Калинин, Торопец, Новосокольники, вплоть до рубежа Невель – Витебск – Орша – Могилев. Особенно отличилась в боях 2-я эскадрилья майора Поклонского. Архив полка сохранил любопытные статистические данные. Так, поставленные задачи были выполнены в 172 из 309 боевых вылетов. Основные причины невыполнения заданий – плохие метеоусловия и отказы матчасти. Средняя продолжительность полета на разведку составляла 2 ч. 10 мин., а его протяженность – 860 км. В 102 вылетах самолеты обстреливались зенитной артиллерией, при этом было зафиксировано 14 попаданий (13,5 %), ставших причинами трех вынужденных посадок. Произошли 52 встречи с истребителями противника, которые выполнили 36 атак. В результате, помимо пяти сбитых истребителями «пешек», еще столько же получили повреждения.

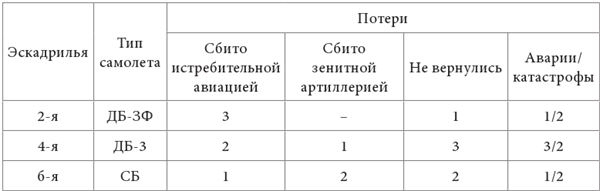

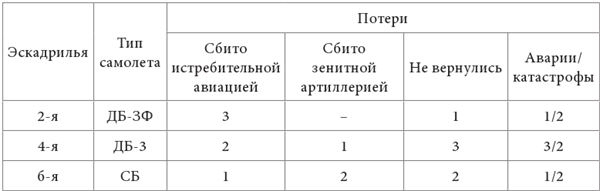

Структура потерь 1-го апдр ГК КА за период с 20 июля по 26 августа 1941 г.

Кроме упомянутых выше полков, в начале августа специально для ВВС Западного фронта была сформирована «особая» 38-я раэ, получившая на вооружение смешанную технику: 4 Пе-2, 4 МиГ-3 и 8 ЛаГГ-3. Таким образом, по количеству боевых машин она мало отличалась от полка (в августе директивой оргмобуправления Генштаба для авиаполков фронтовой авиации был установлен 20-самолетный штат). Любопытно, что командиром 38-й раэ стал подполковник Малышев, ранее командовавший 430-м шап (штатное звание командира отдельной эскадрильи – майор). Из смешанной эскадрильи того же 430-го штурмового авиаполка прибыли экипажи МиГов. Следует, по-видимому, указать, что полк этот в начале войны формировался из летчиков-испытателей и технических специалистов НИИ ВВС. Можно предположить, что 38-я раэ замышлялась в качестве прообраза для разведывательных формирований нового типа и поэтому включала группу истребителей прикрытия. К сожалению, летчики-истребители ЛаГГов, прибывшие из 2-го запасного авиаполка в Сейме, оказались слабо подготовленными и не смогли обеспечить надежное прикрытие при ведении разведки. Только за первую половину августа в боях на Западном фронте эскадрилья потеряла 2 Пе-2 и 2 МиГ-3.

Остановимся подробнее на основных отличиях разведчика Пе-2 от бомбардировочного варианта этой машины. В ходе начального периода войны в бомбоотсеке монтировались один или два дневных плановых аэрофотоаппарата АФА-1 (АФА-1М), установленные уступом: оптическая ось переднего АФА была смещена вправо от продольной оси фюзеляжа, а заднего – влево. Вначале объективы фотоаппаратуры из-за своих габаритов немного выступали за створки люков, позднее специально для разведчиков спроектировали новые выпуклые створки с вырезами для объективов. Эти вырезы не застекляли и не закрывали заслонками, поэтому при взлете с пыльных фронтовых аэродромов стекла объективов нередко покрывались непрозрачным налетом, что приводило к потере качества снимков. Подкрыльные тормозные решетки на разведчике не устанавливались или демонтировались с уже готовых машин, как и автомат пикирования, зато в состав оборудования нередко вводился автомат курса (одноканальный курсовой автопилот). Ночной фотоаппарат – штатный для любого варианта Пе-2 – НАФА-19. Впрочем, ночью Пе-2 практически никогда не летали. Небольшие изменения имелись в компоновке приборов в кабинах пилота и штурмана.

Все без исключения «пешки»-разведчики оборудовались радиостанцией РСБ-бис и радиополукомпасом РПК-2 (в 1941 году только один из трех бомбардировщиков Пе-2 имел РПК). Наружные бомбодержатели, как правило, не демонтировали. Для полетов на большую дальность на них подвешивались два сигарообразных топливных бака, изготовленных из крафт-целлюлозы. Максимальная скорость типичного разведчика в 1941 году составляла 520–525 км/ч, а в 1942 году из-за ухудшения технологии изготовления в условиях массового производства она уменьшилась до 495–510 км/ч. В качестве слабых сторон Пе-2 всегда отмечался недостаточный радиус действия, отсутствие обзора вниз и в стороны у штурмана, неважные взлетно-посадочные свойства и трудность пилотирования в облаках.

Тяжелый истребитель Пе-3 в варианте разведчика мало отличался от «двойки»: лишь состав его экипажа был уменьшен до двух человек, в носу появился дополнительный крупнокалиберный пулемет БК, да несколько увеличился радиус действия за счет трех дополнительных бензобаков общим объемом 700 л, смонтированных в бомбоотсеке и в хвостовой части фюзеляжа. Эта «добавка» оказалась очень важной для самолета-разведчика. На протяжении 1941–1942 гг. экипажи разведывательных полков неизменно отдавали предпочтение Пе-3, несмотря на отсутствие защиты снизу-сзади. Внешне «тройку» можно было идентифицировать по следующим признакам: иному остеклению носовой части фюзеляжа, стволу дополнительного пулемета в выштамповке правой нижней носовой панели, отсутствию оборонительной люковой установки и боковых блистеров в хвостовой части фюзеляжа. По скорости полета Пе-3 был практически равноценен собрату-бомбардировщику. Существенным недостатком Пе-3 считалась маломощная «истребительная» радиостанция РСИ с ограниченным радиусом действия, которую пришлось непосредственно в полках заменять на РСБ-бис, монтируя последнюю в и без того тесной кабине штурмана. Некоторые доработанные машины, передававшиеся из истребительных частей, имели в носовой части фюзеляжа пушку ШВАК с боезапасом в 250 патронов. Один-два фотоаппарата АФА-1 монтировались в хвостовой части фюзеляжа, поскольку в бомбоотсеке для них места не осталось.

Самолет Су-2 в варианте разведчика и корректировщика практически ничем не отличался от бомбардировщика. Единственным мероприятием, превращавшим машину в разведывательную, можно считать монтаж штатного АФА-13 на предназначенной для него, но остававшейся на бомбардировщике неукомплектованной спецустановке для фотоаппарата в кабине штурмана. Специалисты НИИ ВВС, проводившие в сентябре 1941 года испытания разведывательного варианта Су-2, отметили хороший обзор из кабины штурмана, удобство работы в ней. Слабоватое оборонительное вооружение было решено усилить за счет размещения крупнокалиберного пулемета УБТ на верхней турели МВ-5. Такая установка прошла испытания с удовлетворительными результатами, но из-за эвакуации авиазаводов и последовавшего вскоре прекращения производства Су-2 в серии ее внедрить не успели.

Что касается разведывательного МиГ-3, то эта машина также ничем не отличалась от обычного истребителя, за исключением небольшой «детали». В техническом задании на И-200 в свое время было сформулировано требование об установке фотоаппарата АФА-И, но первое время «миги» выпускались без него. На самолетах 38-й раэ аппараты монтировались «по временной схеме» – в подфюзеляжных контейнерах. Низкая посадка самолета затрудняла обслуживание и не исключала повреждения АФА при рулежке по неровному аэродрому. К недостаткам «мига»-разведчика экипажи относили также малый радиус действия и неважный обзор из кабины пилота вперед-вниз. Рекомендации подполковника Малышева были очевидными: разместить фотоаппарат внутри фюзеляжа (это было сделано заводом № 1 с похвальной быстротой) и снабдить самолет подвесными баками (не реализовано).