Во исполнение данного постановления Правительства СССР приказом народного комиссара внутренних дел Союза ССР от 9 августа 1939 года «О реорганизации авиачастей пограничных войск» расформировывались 7-й Киевский, 9-й Тбилисский и 15-й Грозненский авиаотряды, учебная эскадрилья и авиационный отдел Харьковского пограничного училища. Минская авиаэскадрилья перебазировалась в г. Коктебель на бывший аэродром ОСОАВИАХИМа, переданный в НКВД СССР постановлением Центрального совета этой организации от 22 июня 1939 года. Также этим же приказом определялись структура и штаты авиабригады пограничных войск НКВД, отныне состоящей из 11 отдельных авиаэскадрилий и 2 гидрозвеньев трехсамолетного состава.

Реорганизации подверглась и структура управления пограничной авиации. Авиационный отдел Главного управления пограничных войск расформировывался, его личный состав передавался на укомплектование Управления пограничной авиабригады. Командиром авиабригады был назначен полковник И. Чупров. Все мероприятия по переформированию частей предписывалось завершить к 1 сентября 1939 года. Штаб и управление бригады решено было разместить в подмосковном городе Быково, на аэродроме ГВФ.

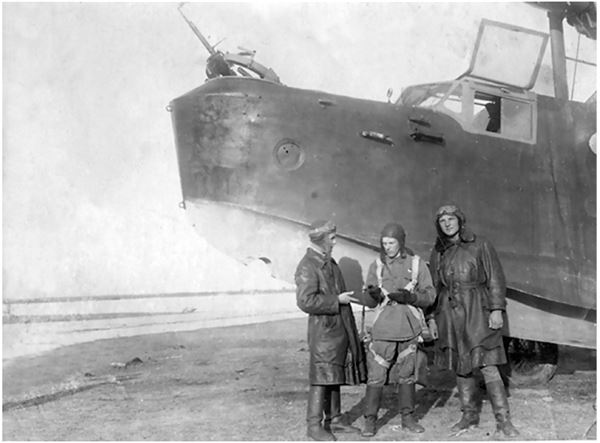

Помимо отмеченных выше мероприятий, данным приказом пограничная авиация должна была получить новую авиационную технику. На вооружение сухопутных эскадрилий принимались скоростные бомбардировщики «СБ» конструкции А. Туполева и новейшие цельнометаллические одномоторные разведчики Р-10, разработанные в Харьковском авиационном институте группой студентов под руководством профессора Г. Немана. Морские эскадрильи предполагалось вооружить летающей лодкой МБР-2бис с более мощным двигателем М-34. То есть практически авиационная техника в период первого перевооружения пограничной авиации, как и в момент первоначального формирования авиации погранвойск, выбиралась из крупных серий самолетов ВВС РККА, и делалось это в первую очередь для единого и упрощенного обучения летного и технического состава после расформирования своего авиаучилища и курсов, возможности укомплектования кадрами и техникой, ремонта и эксплуатации самолетов на границе. Для более качественного технического обслуживания и ремонта этой более сложной авиатехники создавались окружные авиаремонтные мастерские в Москве, Алма-Ате и Хабаровске.

Летающая лодка МБР-2 бис авиации погранвойск. 1940 г. (ЦАПВ)

Реорганизация пограничной авиации потребовала разработки новых единых документов, регламентирующих ее служебно-боевую деятельность и определяющих порядок взаимодействия с частями ВВС и ВМФ. Первым 9 августа 1939 года вводится в действие «Положение о пограничной авиабригаде Главного управления пограничных войск». Данный документ определял полномочия и обязанности командира бригады (получившего статус помощника начальника пограничных войск по авиации), порядок материально-технического обеспечения частей, структуру управления бригадой. В нем же, в приложении 3, впервые четко определялись основные задачи авиации погранвойск НКВД, связанные только с охраной государственной границы.

Следующим стал приказ НКВД СССР от 17 февраля 1940 года, вводивший в действие «Временное положение о службе авиачастей погранвойск НКВД по охране сухопутных и морских границ СССР», в котором определялся порядок взаимодействия авиации с наземными и морскими частями пограничных войск, порядок применения оружия и т. п. В дополнение к данному положению 28 августа 1940 года вводится «Инструкция по взаимодействию морских и авиационных частей погранвойск, при охране морских границ».

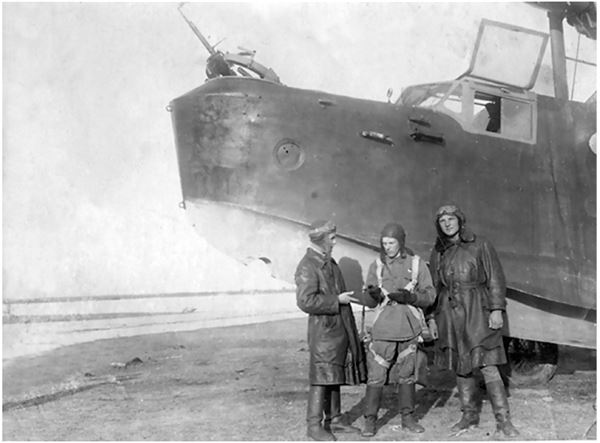

Групповой портрет экипажа гидросамолета МБР-2 (морской ближний разведчик) 64-й отдельной авиационной эскадрильи ВВС Черноморского флота: штурман старший лейтенант Василий Алексеевич Корниенко, летчик лейтенант Николай Федорович Астахов (1915 г.р.), стрелок-радист младший сержант Александр Иванович Крылов (1917 г.р.)

Связь самолетов с нарядами и кораблями определялась «Инструкцией по связи и взаимодействию самолетов с наземными и морскими частями пограничных войск», введенной в действие 3 апреля 1941 года. Предложение командира авиабригады полковника И. Чупрова о разработке «Инструкции по взаимодействию с авиацией ВМФ» не встретило поддержки со стороны ее руководства, считавшего действующие положения вполне достаточными. Однако несогласованность действий авиации двух этих ведомств была причиной частых инцидентов, среди которых были случаи взаимного открытия огня. В этой связи распоряжением начальника погранвойск НКВД № 19/144564 от 7 мая 1940 года было введено ограничение: полеты пограничной авиации должны были проводиться на удалении не менее 1,5 км от государственной границы СССР, что резко снижало эффективность ее действий. Как показала практика, эта проблема выполнения полетов в пограничной полосе в то время не была решена в полной мере.

Изменившееся организационное построение пограничной авиации обусловило ее переход на новую штатную структуру частей, которая, в отличие от существовавшего ранее многообразия, стала единой. Штат авиабригады, получивший наименование «Отдельная авиационная бригада пограничных войск НКВД СССР», включал управление, штаб, 11 отдельных авиационных эскадрилий и 2 отдельных гидроавиазвена. Эскадрильи дислоцировались: 1-я – в г. Быкове Московской области; 2-я – в Петропавловске-Камчатском; 3-я – в Алма-Ате; 4-я – в г. Мары; 5-я – во Владивостоке; 6-я – в Коктебеле; 7-я – в Одессе; 8-я – в Ташкенте; 9-я – на ст. Белая в Забайкалье; 10-я – в Хабаровске. Спустя всего два месяца на основании приказа НКВД от 4 ноября 1939 г. 10-я авиаэскадрилья в полном составе была передислоцирована в г. Гродно; 11-я авиаэскадрилья была сформирована в г. Броды. Гидроавиазвенья авиабригады базировались в Новой Ладоге и в Архангельске. Штаб бригады состоял из четырех отделений: оперативно-разведывательного, боевой подготовки, технического, строевого и кадров, а также начальников специальных авиационных служб: штурманской, метеорологической, связи, медицинской. Кроме того, в него входили летная часть, партполитаппарат (как служба), технико-эксплуатационная служба, отдел материально-технического обеспечения, комендатура охраны. Всего управление и штаб авиабригады по штату насчитывали 85 человек военнослужащих и 5 вольнонаемных рабочих.

Штат каждой отдельной авиаэскадрильи предусматривал 15 самолетов: одномоторных самолетов – 12, учебных и связи – 2, транспортных двухмоторных – 1. Личный состав насчитывал: в сухопутных эскадрильях – 234 человека, в морских – до 275 человек, в том числе управление – 36 человек, боевые звенья – 78 человек, инженерно-технический состав – 80 человек. Кроме того, морские эскадрильи комплектовались плавсредствами, состоявшими из 2 катеров, 2 моторных и 9 весельных шлюпок.

Впервые в целях рационального расхода моторесурса авиатехники, горючего и смазочных материалов, а также воспрещения нецелевого использования авиатехники устанавливались нормы летного ресурса. Для самолета Р-5 они составляли 80 ч. 30 мин. налета в месяц; для самолета По-2 – 100 ч. налета в месяц. Нормы летного ресурса для бомбардировщиков СБ составляли 135 ч. Допускалось превышение ресурса на 20 % при введении усиленного режима охраны границы. На учебные полеты разрешалось выделять не более 20 % месячного ресурса. Производство полетов приказывалось осуществлять в соответствии с только что введенным новым «Наставлением по производству полетов в авиации Вооруженных сил СССР» (НПП-39) и разрабатываемым «Наставлением по штурманской службе» (НШС-40).