Хотя разные культы сопровождались различными ритуалами, их центром было жертвоприношение. Жертвоприношения по форме очень отличались: убийства крупных животных чередовались с бескровными приношениями фруктов или скромных хлебов. Вероятно, традиция принесения в жертву животных имеет глубочайшие корни, уходящие в жизнь доисторических охотников, для которых подобные обряды могли выражать чувство тревоги, возникавшее из-за парадоксальности ситуации, когда приходится убивать других живых существ, чтобы самим есть и выживать. Греки классической эпохи приносили в жертву ценных и дорогих домашних животных, в том числе коров и быков, которых на их земле можно было содержать лишь в небольшом количестве, чтобы выразить свое благоговение перед величием богов, просить удачи себе и своей общине, в качестве символа господства над животным миром, а также редкой возможности поесть мяса. Принесение в жертву крупного животного предоставляло случай всему сообществу собраться и подтвердить свои связи с миром богов, разделить поджаренное жертвенное мясо, а участникам ритуала приобрести личную пользу от добрых отношений с богами. Оглядываясь на Афины V в. до н. э., оратор Лисий объяснял традицию и необходимость общественных жертвоприношений: «Наши предки, приносившие жертвы, указанные на скрижалях, передали нам город наш самым великим и благоденствующим из всех эллинских городов; поэтому мы должны совершать те же самые жертвоприношения, как и они, – если не по другой какой причине, то уже ради счастья, доставшегося нам от этих жертв»

[84].

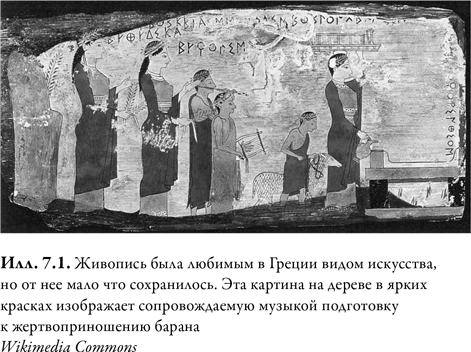

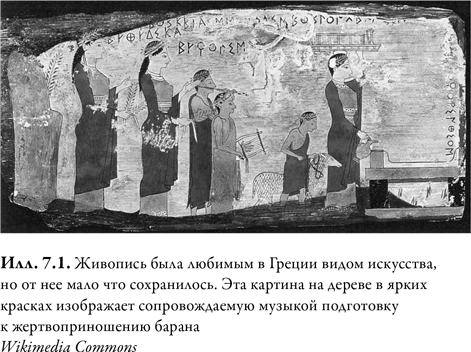

Процедура принесения в жертву животных, определяемая строгими правилами, призванными обеспечить чистоту церемонии, и сложные требования ее выполнения показывают, сколь серьезно и формально греки относились к жертвенному убийству животных. Жертвоприношения проводились на алтарях, размещенных на открытом воздухе перед храмами, где могли собраться большие группы участников ритуала. Внутренние части здания отводились богу и жрецам. Жертвой должно было быть безупречное домашнее животное, особо украшенное гирляндами, которому надлежало взойти на алтарь как бы по собственной воле. Собравшиеся должны были хранить полное молчание, чтобы не допустить неосторожных нечистых слов. Жрец спрыскивал водой голову жертвы, чтобы животное, кивком среагировав на брызги, как бы выразило согласие на смерть. Омыв руки, жрец всыпал зерна ячменя в алтарный огонь и осыпал ими голову жертвы, а затем срезал клок шерсти животного, чтобы бросить его в огонь. Произнеся молитву, он быстро перерезал горло животному, а в это время музыканты играли на флейтах и участницы церемонии кричали, выражая общую ритуальную скорбь о смерти жертвы. Затем тушу разделывали, бросая некоторые куски в алтарный огонь, чтобы ароматный дым о них вздымался к богу. Остаток мяса затем разделялся между участниками церемонии.

Помимо культов 12 олимпийских богов, греческая религия включала множество других обрядов. Семьи отмечали ритуалами, жертвоприношениями и молениями важные моменты частной жизни – рождение, вступление в брак и смерть. В V в. до н. э. среди обычных граждан, не только знати, все шире распространялся обычай делать приношения на могилах родственников. Почти все обращались к прорицателям, чтобы узнать о значении снов и знамений, и просили магов наколдовать успех в любви или проклясть врагов. Особенно важны и для всей общины, и для отдельного человека были так называемые культы героев. Ритуалы этих культов проводили на могиле обычно давно умерших мужчин или женщин, останки которых, как считалось, обладают особой силой. Например, афинские солдаты, сражавшиеся при Марафоне в 490 г. до н. э., рассказывали, что видели призрак героя Тесея, пробивающего путь в рядах персов. Когда Кимон в 475 г. до н. э. вернул в Афины останки, по общему мнению принадлежащие Тесею, скончавшегося, по слухам, на далеком острове, афинский народ праздновал это событие как великий триумф и останки были помещены в особом святилище в центре города. Сила останков героя оставалась локальной, будь то в толковании пророчеств оракулов, в исцелении от ран и болезни или в помощи на войне. Богатырь Геракл – единственный греческий герой, культы которого существовали повсеместно по всему Средиземноморью. Из-за своих сверхчеловеческих подвигов – побед над чудовищами и других невероятных деяний – многие полисы считали его своим покровителем.

Повсеместным, хотя и в ином понимании, был культ Деметры и ее дочери Персефоны (Коры), чьи святилища находились в Элевсине – поселении на западном берегу Аттики. Главным ритуалом этого культа были так называемые мистерии – серия церемоний посвящения в тайные знания культа (само слово «мистерии» происходит от греческого mystēs – «посвящать»). Посвященные в Элевсинские мистерии становились членами группы, обладавшей особыми знаниями, недоступными непосвященным. Все свободные люди, говорившие по-гречески, откуда и кто бы они ни были – женщины и мужчины, взрослые и дети, – могли пройти посвящение, если они были чисты. Некоторые рабы, работавшие в святилище, тоже могли быть допущены к посвящению. Церемония, в ходе которой человек становился посвященным, проходила в несколько этапов. Главные ритуалы совершались во время ежегодного празднества, длившегося почти две недели. Этот мистический культ приобрел такое значение, что греческие государства чтили международное соглашение, устанавливающее на срок в 55 дней гарантию безопасного прохода через свои территории для всех, следующих на празднества и обратно. Те, кому предстояло посвящение, участвовали в сложном комплексе церемоний, кульминацией которых после однодневного поста становилось приобщение к главной тайне Деметры. Приобщение к тайне происходило в зале для посвящений, построенном только для этой цели. Под квадратной крышей со стороной в 50 метров, поддерживаемой чередой внутренних колонн, находился зал, вмещавший 3000 человек, стоявших по его сторонам на ступенчатых возвышениях. Самое красноречивое подтверждение священного характера мистерий Деметры и Персефоны-Коры – что на протяжении тысячи лет существования этих мистерий не известно ни одного человека, кто открыл бы их тайну. До сегодняшнего дня мы знаем только: что-то там делалось, что-то говорилось и что-то показывали. Определенно однако, что посвященные ожидали преуспевания в земной жизни, а также – что весьма важно для взглядов древних греков на посмертное существование – им была обещана лучшая участь после смерти. В «Гимне Деметре» из собрания стихов VI в. до н. э., известных под названием «Гомеровские гимны», так сказано о благах посвящения:

Счастливы те из людей земнородных, кто таинство видел.

Тот же, кто им непричастен, по смерти не будет вовеки

Доли подобной иметь в многосумрачном царстве подземном

[85].

Подобное беспокойство о том, что ожидает людей после смерти, находится и в центре других мистических культов, святилища которых находились по всему греческому миру. Считалось также, что большинство из них дарует посвященным защиту и в повседневной жизни – от привидений, болезни, нищеты, кораблекрушений или бесчисленных будничных опасностей. Эта Божественная защита, однако, гарантировалась верующим только в награду за правильное поведение, а не за абстрактную веру в богов. Древние греки были убеждены, что боги ожидают почестей и ритуалов, и греческая религия требовала от людей действий и правильного поведения. Греки должны были произносить молитвы и петь гимны, славящие богов, приносить жертвы, поддерживать празднества и проходить ритуалы очищения. Эти действия представляли собой активную реакцию на бедственные условия жизни в мире, где ранняя смерть в битве, от болезни или какой-то случайности была обыкновенна. К тому же греки верили, что одни и те же боги посылают в мир и беды, и блага. Как предупреждал Крёза Солон: «Во всяком деле нужно иметь в виду его исход, чем оно кончится. Ведь уже многим божество [на миг] даровало блаженство, а затем окончательно их погубило»

[86]. В результате греки классической эпохи не могли автоматически ожидать, что в будущем окажутся в раю, когда над силами зла окончательно возобладает Божественная любовь. Их взгляд на бытие не допускал перемен в отношениях между человеком и божеством. В этих взаимоотношениях сочетались и радость, и печаль, страх перед немедленной карой здесь и сейчас с надеждой на Божественную благосклонность в этой жизни и после смерти для посвященных в Элевсинские мистерии и подобные мистические культы.