Родился он, Тютчев, недалеко от Троицы-Сергия, близ села Радонежа, в маленькой деревеньке отца, весьма бедного, не служащего дворянина, жившего у своего тестя. Первые нежные годы детства он провел в деревеньке, нисколько и ничем не отличаясь от крестьянских детей, с которыми он и играл в одной рубашонке. До десяти лет его ничему не учили, и он готов уже был остаться «недорослем». Но судьба, однако, распорядилась иначе. Как-то заехал в деревеньку дальний родственник его отца, восхитился способностями маленького Кольки, увез его в Петербург, сдал в одно из инженерных училищ… и совершенно о нем забыл. Да забыли о нем и сами родители. Когда Тютчев двадцатилетним молодым человеком вышел из школы и попытался узнать что-нибудь о своих родителях, то он узнал только, что они умерли. Сиротливо потянулись дни молодого человека – сперва в Петербурге, потом в Москве. Молодой человек считался на службе при московском главнокомандующем, как называли тогда теперешних генерал-губернаторов, получал скромное жалованье и жил тоже весьма скромно. В конце царствования императрицы Елизаветы Петровны задуманы были какие-то постройки близ города Подольска, и вот молодого инженера отправили на житье в этот город, где он и жил не у дел, ожидая приказаний из столицы. Приказания что-то не шли, дни тянулись скучно, и молодой человек ради развлечения занялся охотой по соседним полям и лесам. Дичи он убил мало, но зато наскочил на такого зверя, как Салтычиха. Грозная барыня произвела на него своеобразное впечатление и так же своеобразно понравилась. Он сошелся с ней близко – и вот эта близость довела его до того, что он теперь мерзнет и дрожит в какой-то погребице в сообществе зачем-то туда же попавшего волка…

Гнев и стыд душили Тютчева и волновали его страшно. Он был молод, здоров, и хотя ничто еще не улыбалось ему в жизни, но умереть под зубами хищника ему все-таки не хотелось, да и смерть такая позорная.

«Неужто, – думал он, – она решила сыграть со мной такую подлую штуку! О, это зверь, а не женщина! Зверь! Зверь!.. И отчего я сам не убил сию кровожадную тигрицу!..»

Вдруг он вздрогнул всем телом и брезгливо схватился за шею: что-то холодное и скользкое ползло по шее. Он поймал какого-то мокрого червяка и бросил его на пол. В то же время он услышал за стеной, снаружи, какой-то шорох: казалось, что кто-то пробирался по стене, шлепая по ней руками.

Тютчев насторожил уши и услышал явственно, что шорох идет к двери. Он хорошо помнил, где находилась дверь. Он начал пробираться к ней, не спуская, однако, глаз с огоньков, которые по-прежнему неподвижно светились в том же углу, в котором светились и ранее.

Добравшись до двери, Тютчев прильнул к ней ухом и вдруг отчетливо услыхал вопрос, произнесенный незнакомым ему мужским, голосом:

– Барин, ты жив?

– Жив, жив! – почти вскрикнул Тютчев.

Огоньки в углу моментально исчезли. Испуганный голосом Тютчева, волк заметался в своем углу, громко всхрапывая.

Замок за дверью лязгнул; чья-то осторожная рука возилась с замком, отпирая его. Наконец, тихо заскрипев на ржавых петлях, отперлась и сама дверь. Струя хотя холодного, но свежего воздуха шибанула прямо в лицо заключенному – и тот зашатался на ногах. Он чуть не упал. Но чья-то дружеская рука поддержала его…

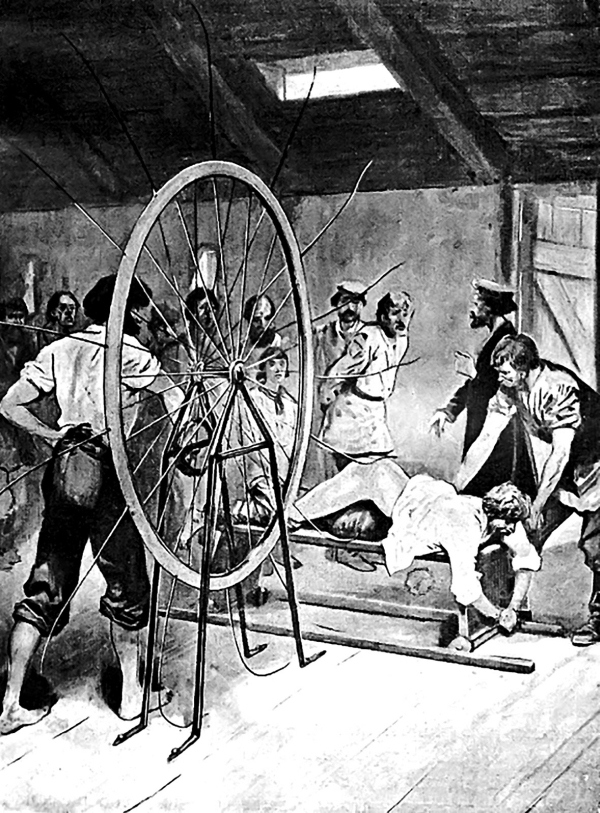

Экзекуция механическим способом. Из собрания Лахмана Г.

«Второй Салтычихой» в народе называли жену помещика Кошкарова, жившую в 40-х годах XIX века в Тамбовской губернии. Она находила особое наслаждение в тиранстве над беззащитными крестьянами

Глава III

Освобожденный узник

Рука, так вовремя и кстати поддержавшая Тютчева, была рукой дворового Сидорки, который несколько часов назад вместе с кучером Акимкой бросил того же Тютчева в волчью погребицу.

– Кто тут?.. Кто пришел?.. – был первый вопрос очнувшегося и прислонившегося к стене Тютчева.

– Погодь, барин, помолчи… – отвечал шепотом Сидорка.

– Но кто ты? – настаивал Тютчев, уже предполагая почему-то, что к нему явился кто-то с недоброй целью.

– А вот сейчас узнаешь, барин.

Сидорка осторожно притворил дверь и уж тогда только решился вытащить из-под полы полушубка маленький фонарик.

Тускло и угрюмо сверкнул маленький огонек фонарика в волчьей погребице – и показал всю суровую неприглядность салтычихинского острога. Стены были черны и мокры. Потолок низок, с какими-то ржавыми железными перекладинами. Но все было прочно, здорово, и бедному узнику не представлялось никакой возможности выбраться из этой своеобразной ямы.

Тютчев невольно повел глазами вокруг и вздрогнул.

– Что, барин, хороша наша погребица-то? – как бы угадав его мысль, спросил Сидорка.

– Да… да… – произнес Тютчев и теперь уже взглянул на Сидорку – А, ты! – воскликнул он, узнав сразу же в лице Сидорки одного из своих вечерних палачей.

– Я, барин, я… Только ты не бойся, барин… – начал шепотом Сидорка. – Я не за тем, чтоб обижать тебя, барин… я совсем за другим…

– За чем? – вырвалось у Тютчева.

– Я хочу тебя, барин, выпустить.

– А… стало быть, Салтычиха приказала?

– Совсем нет… и не думала… Она не таковская, чтоб продержать кого надо в погребице часок-другой… Ты бы тут долго просидел…

– Все ты врешь, братец! – уже с некоторой смелостью сказал Тютчев.

– Совсем не вру. А коли хочешь, барин, оставаться, так и оставайся – я опять дверь запру.

– Зачем? Зачем? Не надо! – заговорил торопливо Тютчев, вдруг поняв всю неуместность своего сомнения. – Выпусти, братец, выпусти. Я за сие заплачу, в долгу у тебя, братец, не останусь.

– Не надобно мне платы, барин, на кой мне ляд твоя плата! А ты сделай для меня, барин, другое.

– Что? Что? Говори, братец!

– Не хочу я жить у Салтычихи, барин.

– Ну и что же?

– Прими ты меня к себе, коли я убегу от Салтычихи.

– Как так?

– Да так уж – прими! Вроде как бы крепостного, а то и так… в услугу.

– Но ведь сие невозможно, брат! – воскликнул Тютчев.

– Да ведь берут же другие господа всяческих беглых! – уверял Сидорка.

– Но у них деревни, свои крепостные… а у меня, братец, ни кола ни двора. Я только службой и живу.

– Да уж как ни на есть, обдумай, барин! – попросил Сидорка и поклонился низко Тютчеву.

– Что же, я, пожалуй… я не прочь… – тронулся просьбой молодой инженер.

– Только я не один… – произнес робко Сидорка, а потом улыбнулся во все свое лицо.

– С кем же еще?

– С девчонкой…

– С какой?