– Мы не воры, мы не разбойники – нас бояться нечего, лебедушка! – начал он с объяснения. – А тебя мы давно знаем.

– Откудова? – решилась приподнять голову девушка.

– А мы, лебедушка, на одного воеводу возим воду – вот откудова.

Галя не поняла его.

– Из дворовых? – спросила она несмело.

– Сама видишь! У дворового всегда много нового! – забалагурил парень. – Особливо у Салтычихи.

– Стало, ты троицкий?

– Троицкий и есть. При самой барыне состоим… вместе с Акимкой. Акимку, чай, знаешь?

– Это он у нас в сторожке был? – оживилась девушка, радуясь предлогу, что может говорить свободнее.

– Он самый. В кучерах он теперь у Салтычихи. А мы будем – Сидор Ананьич… Лихарев по прозвищу… Что, по шерсти кличка али нет? – засмеялся парень, оскалив белые здоровые зубы.

– Я не знаю… – замялась девушка, не находясь, что на это ответить.

– Не все и знать надо вашему брату, белой лебедушке. А нам, молодцам, кое-что и необходимо знать. Ты вот, знаю, Никанорова дочка, нашего лесника Галина. Стало быть, Галина Никаноровна.

Тут Лихарев сделал умильное выражение лица и проговорил, кланяясь:

– Здорово, Галина Никаноровна! Не обессудь на первом знакомстве. Может, когда и пригодимся.

Только и было сказано при этом первом знакомстве.

Но эти простые последние слова Лихарева долго не давали девушке спать по ночам, и долго она ходила на то место дороги, где впервые с ним встретилась и где впервые говорила с ним в ясный вешний день под шелест листьев очнувшегося после зимней спячки бора. Потом так же долго она ждала того, кто так вовремя и кстати явился перед ней, чтобы рассеять ее девичью грусть-тоску.

Хитрый паренек явился, и явился тоже как-то вовремя и кстати, хотя как будто бы мимоходом, невзначай. На этот раз все уж было кончено: все объяснилось, все переговорилось, и начали мелькать для Галины дни за днями в каком-то неведомом для нее чаду, в каком-то неведомом для нее опьянении, не знающем никаких размышлений, никаких дум, кроме одной заветной думы. Галина полюбила, и полюбила со всей страстью, какую вносят одиноко взросшие девушки в любовь, полюбила со всей нежностью, накопившейся в ее юном сердце, которое еще не любило, с безумием мозга, как бы пораженного счастьем, и, наконец, такой горячей любовью, существование которой только и возможно было допустить у такой, какой была Галина с ее цыганской кровью.

Счастливые дни в один день, в один час были омрачены, были разбиты. Ужели всему виной Салтычиха? Не Сидорка ли?

– Сидорка! Сидорка! – раздался чей-то негромкий, но отчетливый голос, казалось, над самым ухом Галины.

Галина вздрогнула всем телом, очнулась и открыла глаза. Бок у нее ныл, одна рука тоже. Она медленно приподнялась с лавки, потянулась. Свет горящей лучины ударил ей прямо в глаза; она прищурила их и опять открыла. Теперь она уже хорошо видела, что в сторожке, у конника, стояли к ней спиной два человека в армяках и с чем-то возились.

Прежний голос снова повторил, но погромче:

– Сидорка!.. – И прибавил: – Да что же ты нейдешь? Дубина!.. Подь сюда!.. Нам одним не справиться… того гляди, уроним…

На пороге появился Сидорка без шапки, с перепуганным лицом.

Давешняя злость мгновенно закипела в сердце Галины, и она, вскочив с лавки, почти закричала ему навстречу:

– Уйди!.. Уйди отсюдова!.. Тебе здесь не место!.. Уйди!..

– Молчи ты… дура!.. – остановил ее тот же голос, который звал Сидорку – Тише!.. В доме мертвец… Уважь мертвеца-то, оглашенная!..

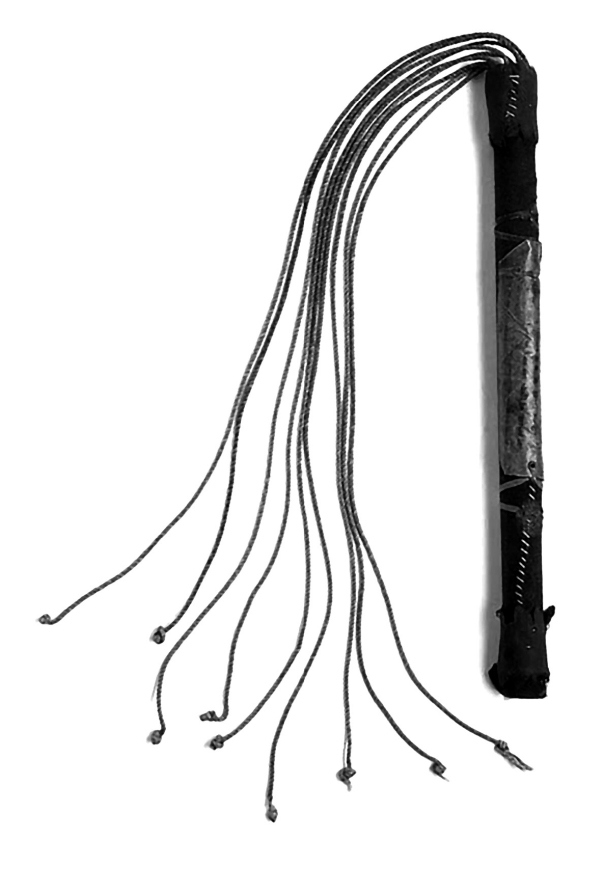

Девятихвостая кошка с кровавыми узлами.

Кошки в России были введены Морским уставом 1720 года для наказания матросов. При Анне Иоанновне кошками стали сечь проституток (ранее их наказывали батогами и кнутом), а также укрывателей беглых крестьян

Глава IX

Над свежей могилой

То утро, в которое Салтычиха собиралась в Москву, было для нее не особенно приятно.

В то самое время, когда все уже было готово к отъезду, из сельца на барский двор прибежал оторопевший мужик с неприятным известием.

– Никанор удавился… в лесу, на майдане… – доложил он испуганным голосом барыне, садившейся уже в свой вместительный, тяжелый дорожный рыдван.

– Дурак!.. скот!.. – крикнула на него Салтычиха и быстро с помощью Фивы начала вылезать из рыдвана.

Салтычиха верила, как обыкновенно верят почти все злые женщины, во всякого рода приметы, и потому сообщение мужика о повесившемся Никаноре смутило ее. Она уже боялась ехать в Москву в полном убеждении, что в дороге с ней случится какое-нибудь несчастье. Повесившихся она боялась в особенности. Она верила, что висельники встают по ночам и долго ходят туда, где повесились, и к тому, кто был причиной их гибели. О других мертвецах почему-то она была совсем иного мнения: те не вставали и ни к кому не приходили. Чуя за собой относительно Никанора вину, она уже заранее боялась его посещения и проклинала и мужика, сообщившего ей о висельнике, и самого висельника.

Мужику, однако, досталось более: его немедленно отправили на конюшню, и там с ним распорядились как следует.

Распорядились, впрочем, и относительно Никанора. Сидорке и еще двоим другим дворовым приказано было снять висельника и похоронить без замедления где-нибудь в лесу, вбив ему в спину осиновый кол в предупреждение того, чтобы он не мог вставать и не бродил по ночам. Галину же приказано было привести на барский двор.

По указанию мужика Сидорка с дворовыми, захватив лопаты, отправились на майдан.

Сняв с петли окоченевший труп Никанора, Сидорка почел за лучшее доставить труп сперва в сторожку, чтобы дочь могла проститься со своим покойным отцом. Он был в душе малый добрый, верующий и к тому же любил Галину, которая так неожиданно и грустно осиротела.

Вид оледенелого трупа отца с посиневшим и раздутым лицом поразил Галину так, что она несколько минут стояла без малейшего движения, глядя безумными глазами прямо в лицо безжизненного старика. Все было на нем так, как он ушел из сторожки: тот же армяк, сапоги. Были растрепаны только седые волосы. И еще бедная девушка видела страшно искривившийся рот с каплями застывшей крови по краям губ. Вдруг ей показалось, что покойный улыбается, – и ужасна до оледенения крови была эта улыбка покойного. Чему он так ужасно улыбается? Чему он так ужасно радуется? Ведь он мертв и не встанет более. Или, может быть, эта безжизненность и есть настоящая жизнь, и старику хорошо, что он покончил с той жизнью, которая так долго томила его? Долго глядела бедная девушка на это посинелое лицо, на эту странную улыбку, и наконец начала улыбаться сама…