Cochrane Collaboration, Кокрейн – международная организация, которая критически оценивает огромное количество публикуемых научных статей и систематизирует знания. Систематические обзоры этой организации очень ценятся в научном сообществе, так как они обычно вносят серьёзный вклад в разработку клинических рекомендаций.

Клинические рекомендации/руководства, guidelines – разрабатываемые целой группой специалистов документы, в которых отмечаются подходы к терапии тех или иных состояний. Для каждого заболевания или состояния разрабатывается, как правило, свой документ. Тут дело в том, что одни специалисты лечат людей, а другие занимаются исследованиями. Иногда один и тот же человек делает и то, и другое. Но, как я уже говорила, информации по каждому тезису – пруд пруди. Поэтому нужны специальные комиссии, которые отсеивают ненужную, недостоверную, некачественную информацию и доставляют до практикующего врача только проверенные факты. Рекомендации для разных стран могут отличаться в некоторых аспектах, например потому что популяции пациентов отличаются.

Food and Drug Administration aka Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, или попросту FDA – одна из наиболее авторитетных организаций в мире, которая занимается контролем качества лекарств, косметики, пищевых продуктов, вакцин, кроме того, FDA следит за выполнением определённых законодательных актов в США и занимается серьёзной бумажной работой. Так, производитель любого лекарственного препарата, как правило, очень сильно хочет заполучить документ, на котором было бы написано, что применение этого лекарства одобрено FDA, как говорится, FDA-approved.

PubMed aka Пабмед – одна из крупнейших баз данных, в которой собраны статьи по биологии и медицине. На сайте Пабмеда можно найти не только аннотации статей, но и даже целые статьи в свободном доступе, но большая часть статей там представлена только названием, списком авторов и аннотацией. На страницах статей 1960–1970-х гг. обычно есть только название статьи, название журнала и список авторов. Именно на этом сайте подгруппа продвинутых пациентов обычно ищет информацию.

Так как научные журналы тоже хотят зарабатывать деньги, обычно медицинские статьи не находятся в свободном доступе. Для доступа к статьям журнала надо оформлять подписки, что влетит каждому конкретному учёному в копеечку. Можно, конечно, купить конкретно эту статью, но тогда пришлось бы тратить на них всю зарплату и все кредиты. Доступность информации в научном мире – это довольно серьёзный вопрос, обсуждение которого может занять часы. Недоступность знаний стала причиной разработки Александрой Элбакян ресурса Sci-Hub, девизом которого является выражение: «Устраняя преграды на пути распространения знаний». С его помощью учёные смогли получить доступ к закрытой прежде информации. С ресурсом постоянно пытаются бороться издательства, пока безуспешно. Факт остаётся фактом: учёные из лаборатории в Китае могут не узнать, что делают учёные в лаборатории в Великобритании, если не ознакомятся со статьёй своих зарубежных коллег. Именно поэтому Sci-Hub – один из самых полезных ресурсов современного учёного наряду с вышеупомянутым Пабмедом.

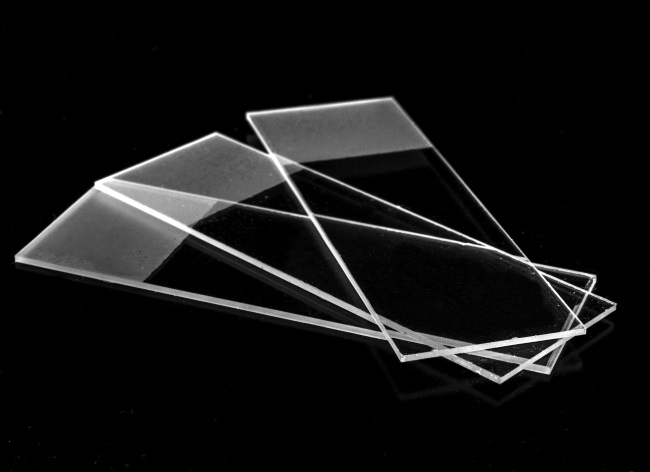

Если вы читаете научный текст, велика вероятность того, что вы наткнётесь на термины in vitro и in vivo. Это общепринятые латинские термины, которые обозначают, как именно проводился эксперимент. In vitro в переводе означает «в стекле». Имеется в виду, конечно, не стекло в окне: всё дело в том, что эксперимент проводится вне тела живого организма, как правило, на клетках или тканях, нанесённых на предметные стёкла (рис. 1).

Рис. 1. Предметное стекло для микроскопического исследования, 75х25 мм

In vivo, напротив, означает «в живом», это как раз всем известные опыты на мышах, крысах и прочих животных. Без исследований на животных сейчас никуда, что вызывает нехилые споры на тему этичности такого отношения к нашим меньшим братьям. Дело всё в том, что исследования на животных далеко не идеальны, но для проведения исследования на людях этот этап на время написания этой книги является обязательным.

* * *

Не буду сильно «грузить» вас большим количеством терминов. Все остальные я раскрою по ходу дела, в этом разделе собраны лишь те из них, которые будут довольно часто встречаться в тексте.

История вопроса

Как медицина стала наукой?

Вообще этот вопрос, наверно, немного странно звучит в XXI веке. Человек болел всегда. Он не всегда так долго жил, как сейчас, но жить хорошо ему хотелось, несмотря на то, что рядом куча хищников, пещеру завалило и вовсю идёт война с соседним племенем. История медицины начинается именно тогда и охватывает огромнейший период времени. Изучением этого вопроса занимаются как археологи, так и антропологи, хотя о многом мы можем только догадываться.

Люди в доисторическую эпоху, естественно, не обладали всем арсеналом современных врачей. Но некоторые представления о строении человеческого тела у них всё же имелись, так как в некоторых общинах был распространён каннибализм[1]. Лечились люди всем, что видели вокруг, в основном различными растениями. О применении растений в качестве лекарств свидетельствуют различные находки. Так, в образцах зубного камня неандертальцев, останки которых были обнаружены в пещере Эль-Сидрон (Испания), были идентифицированы остатки ромашки и тысячелистника. Эти растения горькие, поэтому в пищу они точно не годятся, ведь горький вкус обычно сигнализирует о ядовитости растения[2].

Действительно, эти растения считаются лекарственными. Так, из различных видов ромашки были выделены биологически активные компоненты, которые сейчас используются в качестве лекарственных препаратов или компонентов косметических средств. Интересно, что некоторые из этих компонентов обладали не только антимикробными свойствами, но даже были способны препятствовать окислению, оказывать противовоспалительное и успокаивающее действие, уменьшать частоту наследственных изменений (мутаций). Правда, сразу стоит оговориться, что все эти замечательные свойства в основном были показаны in vitro и in vivo, а испытания с участием человека или отсутствуют, или же имеют серьёзные ограничения[3]. Практически это означает, что какой-то эффект, конечно, наблюдается, но не факт, что в организме человека он будет таким же или вообще будет. Если эффект от какого-то растительного компонента всё же наблюдается, гораздо логичнее в XXI веке не «есть траву» (ведь от других веществ может легко развиться аллергическая реакция), а выделить этот компонент и насинтезировать в большом количестве.

У наших предков были большие проблемы с опорно-двигательным аппаратом: они часто падали, ушибались, ломали конечности. Все эти травмы осложнялись тем, что антисептиков в то время не было, поэтому в рану попадало большое количество микробов. Из-за этого рана могла стать причиной серьёзного заражения, а люди вообще жили довольно недолго, но обычно в научной литературе упоминается продолжительность жизни в пределах 20–35 лет[4].