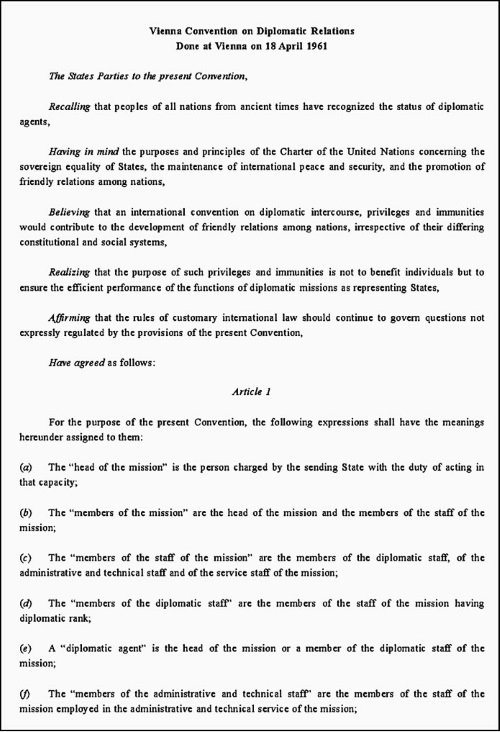

Текст Венской конвенции 1961 г.

Венская конвенция и сегодня регулирует многие вопросы дипломатической практики и протокола. Но протокол отличается большей гибкостью. В рамках общепринятых норм допускаются вариации с учетом отношений между странами, их социально-экономического строя, традиций и идеологии, национальных и религиозных особенностей. Также учитываются ограниченность во времени и нехватка денежных средств. Однако изменения в протоколе не должны препятствовать его основным нормам и задачам, связанным с суверенитетом государств, невмешательством во внутренние дела, равенством общения.

Тонкости обращения

Знание правил дипломатического протокола необходимо всем работникам дипломатических ведомств, поскольку зачастую речь идет не только о принятой вежливости. По исполнению деталей, мелочей протокола дипломат может оценить отношение к себе и своей стране, предугадать какие-то сложные моменты, выстроить линию поведения заранее, или, как пишет военный историк В.П. Егоров, «вовремя распознать и соответствующим образом отреагировать на умышленное или непреднамеренное желание нанести протокольной формой ущерб престижу» страны: «Многие нормы дипломатического протокола, такие, например, как порядок нанесения визитов, ведения беседы, организации приемов, принципы рассадки за столом на официальных завтраках и обедах, ведения переписки, применения визитных карточек и других форм международного общения, полезны не только для дипломатических работников, но и для всех других лиц, участвующих в международной деятельности или готовящихся к ней».

Застольный вопрос «Ты меня уважаешь?» для дипломатов приобретает особое значение. К примеру, размещение гостей за столом на дипломатических приемах играет очень важную роль. Место напротив двери, с которого дипломат может видеть входящих, считается почетным. А самым незначительным считается место с краю стола, то есть место как у прислуги. Поскольку расположение всех лиц за столом регламентировалось заранее, дипломат мог отказаться от приема в том случае, если ему предлагалось место, унизительное для его статуса.

Нельзя забывать, что ошибки в дипломатическом протоколе, даже случайные, могут быть расценены как умышленное оскорбление. Однако не стоит переоценивать и излишнюю, подчеркнутую любезность, знаки уважения: они могут оказаться всего лишь «восточной вежливостью», призванной усыпить бдительность партнера.

«Зеленый коридор» канцлера Крайского

Однажды директор австрийского телеканала ORF Герд Бахер не без сарказма заметил, что «Крайский принимал живое участие везде, где появлялись какие-то национальные проблемы. Он заботился о каждом племени Африки, о каждом движении в Южной Америке. Он был всюду, буквально всюду!»

Это была правда. С середины 50-х годов, еще на посту министра иностранных дел Австрии, Бруно Крайский проявлял заметную активность в миротворческих вопросах. Положение Австрии после Второй мировой войны оставалось шатким и унизительным, и будущий канцлер рассчитывал снискать себе и своей стране славу спасателя и третейского судьи в сложных вопросах. Особенно это удавалось в эпоху крушения колониализма и холодной войны.

В 1955 году Австрия благодаря Крайскому получила статус нейтрального государства и была принята в ООН, что амбициозный политик расценил как свою личную победу, впрочем справедливо. И когда в 60-х годах началась эмиграция из социалистического лагеря, Крайский оказался в первых рядах спасателей и миротворцев, приняв живое участие в создании «зеленого коридора» для беженцев. С середины 60-х до начала 70-х годов «отказники» из Советского Союза проделывали один и тот же традиционный путь: через Чехословакию, последний оплот социалистического лагеря, – в Вену, первый город западного мира. Вена превратилась в главный пункт фильтрации для эмигрантов третьей волны. Второй такой пункт впоследствии появился в Италии.

Буферная зона

Австрийская столица изумляла приезжих и казалась древнее и бессуетнее Праги. Она была окрашена мрачноватым шиком старинной эпохи и напоминала старого, полного достоинства аристократа, не нуждающегося в рекомендациях. Над гордыми дворцами Габсбургов распростер крылья гигантский золотой орел. Дунай – судя по знаменитой оперетте, «голубой» – на самом деле оказался зеленым. В Вене два Дуная – большой и малый. Большой Дунай обманчиво спокоен, даже меланхоличен. На его берегу, в парковой зоне, водятся разноцветные зайцы. По городу медленно катятся запряженные лошадьми прогулочные экипажи; местные старики сидят в уличных кафе, попыхивая трубочкой и обмениваясь новостями; хозяин лавочки продает табак и трамвайные билеты; в скверах зеленеют ухоженные газоны; бросаются в глаза и огороженные площадки для выгула собак.

Еврейская эмиграция, направлявшаяся в Израиль для воссоединения с родиной предков, селилась в охраняемом лагере замка Шёнау, в предместье Вены. Ее делами ведало агентство «HIAS», расположенное в центре Вены в Еврейском переулке (Judengasse). После так называемой Шестидневной войны 1967 года, то есть вооруженного конфликта между Израилем и Египтом, Советский Союз разорвал с Израилем дипломатические отношения. Это всколыхнуло генетические чувства у советских евреев, большинство из которых были ассимилированы и нерелигиозны. Израильские организации настаивали на отправлении их на «землю обетованную» и упорно уговаривали воссоединяться с исторической родиной. Многие, уже оказавшись по ту сторону железного занавеса, ощущали вкус свободы и меняли свои планы. Они хотели жить вовсе не в окруженном врагами Израиле, а в США, Канаде, Западной Европе. Их уговаривали, убеждали.

Замок Шёнау запомнился многим как первая станция свободы – вольная земля и предощущение чего-то нового. Премьер-министр Израиля Голда Меир вспоминала: «Никто не задерживался в Шёнау надолго. Обычные средние эмигрантские семьи проводили там два-три дня перед тем, как автобус доставлял их в аэропорт, откуда на самолетах «Эл-Ал» они прибывали к нам, усталые, но счастливые».

Заложники

Этой идиллии положил конец известный Мархеггский инцидент 1973 года. 28 сентября 1973 года праздник 5734-го еврейского Нового года был омрачен захватом заложников в городке Мархегг, в Нижней Австрии. Недалеко от границы с Чехословакией на железнодорожном вокзале два террориста из организации «Орел палестинской революции» захватили трех еврейских эмигрантов из Советского Союза. Как писала Голда Меир, «семидесятилетнего старика, больную женщину и трехлетнего ребенка». Вместе с ними оказался в заложниках и чиновник австрийской таможенной охраны Франц Бобиц. Заложники были перевезены в фургоне VW в аэропорт Вены, и террористы, угрожая им оружием, потребовали от австрийских властей закрытия транзитного лагеря в Шёнау.

Крайский удовлетворил их требования. Он пошел на переговоры и подключил к этому начальника службы безопасности из министерства внутренних дел Освальда Петерлунгера и известного психиатра Виллибальда Шлугу. По каналу ORF была озвучена правительственная декларация: «Федеральное правительство на внеочередном заседании кабинета министров, состоявшемся 28 сентября 1973 года, приняло решение, касающееся размещения эмигрантов в лагере Шёнау, в связи с тем, что безопасность для групп советских граждан, эмигрирующих из Советского Союза в Израиль, находится под угрозой при их транзите через Австрию».