К концу 1843 года на родину вернулся Дост Мухаммед и вновь стал эмиром – теперь уже до самой смерти в 1863 году. Эти 20 лет не были для него безоблачными: в стране свирепствовал голод, большинство городов было разрушено, а сельские местности разорены. Несмотря на это, афганцы могли гордиться своей сплоченностью и умением отстаивать свободу. Но это чувство лишь подкрепляло в них ненависть к англичанам. Жертвами восточной ненависти стали полковник Стоддарт, капитан Конолли и еще несколько офицеров, захваченных в плен в Бухаре.

Последнее дело Стоддарта

В 1838 году английский посланник в Персии полковник Шиль представил министру Пальмерстону свой выбор агента – личность Чарльза Стоддарта. Именно его посланник хотел видеть своим уполномоченным. Этот выбор стал для Стоддарта роковым.

Полковник, как уже говорилось, считался человеком решительным и храбрым, а действовать ему предстояло при дворе самого эмира. Но жизнь жестока, а жестокость порой оказывается куда изобретательнее любой храбрости, и Стоддарт быстро сдался. Чтобы сохранить себе жизнь, он принял ислам, но потом, поняв, что это не помогает, вновь вернулся к христианству. Не спасли его эти метания.

Попав в плен, английские офицеры наконец-то поняли, что такое восточное гостеприимство. Единственным законом, оставшимся для них при дворе бухарского эмира, была военная ситуация, которая меняла направление, как флюгер. Чтобы узнать обстановку на фронте, им даже не нужно было задавать вопросы. Если их звали к себе, кормили и спрашивали совета, значит, англичане начинали побеждать. Если бросали в темную сырую темницу, не кормили и били, значит, местные отряды громили англичан. Бухарский эмир пытался подольститься к английским агентам или, наоборот, издевался над ними со всей жестокостью в зависимости от побед и поражений их армии.

Это было совершенно недипломатично, нелепо и по-человечески несправедливо, но вполне логично, практично и объяснимо: именно так поступают с заложниками – они не только не хорошие знакомые, они даже не люди. Заложники – товар, который можно выгодно обменять, если есть у кого и на что обменивать; но когда исчезает спрос, то и товар становится мусором. Именно это произошло с несчастными британскими агентами: с поражением англичан и победой афганцев бывшие сотрудники английского ведомства стали просто не нужны, и их зарезали, назвав первую попавшуюся причину, совершенно нелепую: были упрямы, вели себя заносчиво, возможно, готовили заговор.

Между тем в Англии не сидели сложа руки, и многие знакомые, несмотря на дурные вести из Бухары, жаждали спасти пленных. Капитан Джон Гровер, друживший с Чарльзом Стоддартом, просил министра иностранных дел направить его в Бухару для поиска и освобождения пленников, но министр, уверенный в гибели несчастных агентов, отказал военному.

Путешествие Джозефа Вольфа

Мытарства британского миссионера Джозефа Вольфа на опасном и загадочном Востоке были посвящены вовсе не полковнику Стоддарту, с которым теософ даже не был знаком. Вольф хотел спасти капитана Конолли, которому был обязан жизнью: капитан спас его из бухарского плена еще в начале 1830-х годов. Однако миссионеру не суждено было отплатить Конолли спасением: капитан уже был мертв, да и сам Вольф едва остался жив. Как же такое могло случиться? Ответ прост: в 1840-х годах Афганистан, как и весь Восток, был уже не тот, что в 1830-х. Там было не просто опасно, но смертельно опасно, особенно для англичанина. Но миссионер Джозеф Вольф военным не был и ничьих приказов не слушал. Он просто собрался и отправился в путь.

Упрямый Вольф

В 1843 году совсем не военный человек, мирный теософ Вольф отправился в Бухару спасать товарищей. Он не был наивным, чтобы считать это путешествие безопасным: все-таки уже сам побывал в плену. Решение ехать в далекие края доктор богословия принял еще в июне 1842 года, хотя и знал о поездке и записках русского путешественника Егора Петровича Ковалевского, который достаточно точно описал трагическую судьбу Стоддарта и Конолли. Но когда речь идет о чьем-то свидетельстве, предоставленном на словах, еще теплится робкая надежда: а вдруг они живы. Ведь не было тогда тел погибших. Вольф клялся, что сможет убедить эмира освободить пленных.

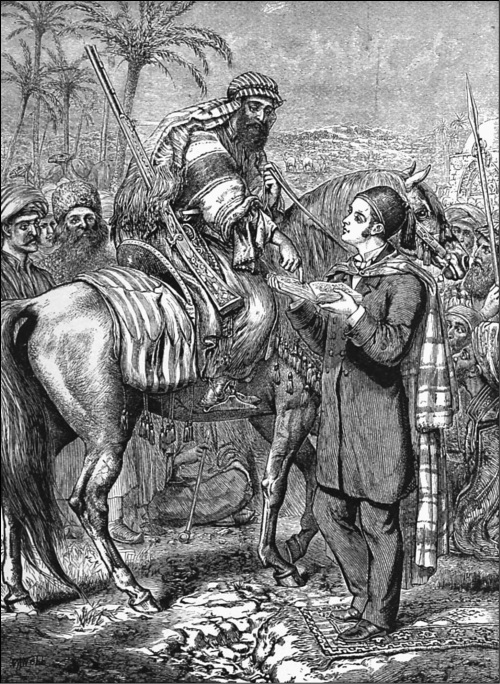

Джозеф Вольф среди мусульман. Гравюра XIX в.

Вольф не был коренным англичанином. Он принял христианство, окончил Оксфорд и служил в Йоркшире пастором. Подспорьем в его миссионерских походах стало знание восточных языков. Еще в 1823–1832 годах он отправился в Сирию, Курдистан, Персию, Бухару с наивной целью – пропагандировать христианство для варварских племен Средней Азии. Ничего удивительного в том, что довольно скоро он оказался в плену на положении раба. Вот тогда-то его и освободил Конолли. И теперь миссионером двигала благодарность, близкая к самопожертвованию. Отчаявшийся друг Стоддарта Гровер вручил миссионеру свои собственные 500 фунтов стерлингов, после него пожертвования посыпались, как из рога изобилия, и доктор быстро собрал сумму, нужную для путешествия, причем даже вернул Гроверу часть пожертвованных им денег. В данном случае миссионер мог бы оказаться той «мягкой силой» дипломатии, которая послужила бы нормализации отношений и установлению истины. Однако не стоит забывать, что он был, во-первых, европейцем и, во-вторых, англичанином, а с ними в Бухарском крае уже не церемонились.

Путешествие Вольфа

14 октября 1843 года Вольф на корабле «Иберия» отправился в путь: 20 октября он прибыл в Гибралтар, 26-го – на Мальту, 29-го – в Афины. В Греции его прекрасно встретили и позволили насладиться красотой и покоем, а греческий король дал ему аудиенцию. Через Константинополь Вольф отправился к Трапезунду, а в начале декабря 1843 года был уже у северного берега Малой Азии. Далее по суше он проследовал в Бухару, где и начались его приключения. В Эрзеруме он остановился в доме богатого армянина, который познакомил его с армянским архиепископом.

Путешествуя по деревушкам, Вольф везде получал убежище и вежливый прием, поскольку у него были консульские письма и поддержка армянских промышленников. Однако потом ему пришлось подниматься в заснеженные горы, и он вынужден был нанять носильщиков, которые бы его перенесли. 7 декабря он писал в дневнике: «…Мы прибыли в деревню Ашкалех, где надо было перебраться через Западный Евфрат, называемый по-турецки Кара-Су – чёрная вода. В Ашкалехе я встретил двух дервишей из Бухарии, которые рассказали мне, что английские офицеры ещё живы и обучают войска эмира европейскому военному артикулу». Очевидно, это была какая-то ошибка, и совсем другие англичане или просто иностранцы встретились тем дервишам. Но эти слова вселили в миссионера надежду.

Пробираясь через горы, Вольф то и дело натыкался на курдских кочевников, рискуя быть ограбленным. Но наконец в январе 1844 года прибыл в Тавриз, где остановился в доме у английского консула. Персидский принц Баман-Мирза пригласил его к себе и оказал содействие, дав средства, транспорт и много рекомендательных писем.