Последовала советам французов и Россия, которая с лета 1904 года задолжала Франции 300 миллионов рублей. Поль Камбон мог ощущать себя победителем, как, впрочем, и вся французская дипломатия.

Международная комиссия

В Париже создали международную комиссию, в состав которой вошли пять адмиралов разных национальностей – Герман фон Спаун (австро-венгерский флот), Франсуа Фурнье (французский флот), Федор Васильевич Дубасов (российский флот), Льюис Энтони Бьюмонт (британский флот) и Чарльз Генри Дэвис (флот США). В работе комиссии принимал участие имперский чиновник России М.И. Неклюдов.

Дубасов высказал особое мнение, которое представляется вполне оправданным: среди судов рыболовной флотилии был японский миноносец, скрывшийся с места происшествия (пункт 13). В самом деле, учитывая опасную военную обстановку, с одной стороны, и достаточную подготовленность командования эскадры – с другой, можно все же предположить, что имела место хитрая провокация: едва ли опытные моряки могли так ошибиться. Патриотическая позиция и успешное разрешение инцидента принесли Дубасову место в свите русского императора и чин генерал-адъютанта.

Финальный отчет содержал 17 пунктов. Помимо уже известных обстоятельств, там упоминалось свидетельство капитана британского судна «Zero», зафиксировавшего время прохождения кораблей эскадры мимо его борта: он «рассмотрел их достаточно внимательно и позднее узнал их по описанию», а «результаты его наблюдений в целом согласуются с докладом адмирала Рожественского» (пункт 4).

Отмечалось, что большинство членов комиссии не считали приказы Рожественского «чрезмерными во время войны и особенно в тех обстоятельствах, которые адмирал Рожественский имел все основания считать очень тревожными», так как в тот момент даже для него невозможно было проверить точность предупреждений, которые он получил от агентов своего правительства» (пункт 8). Рыболовецкая флотилия в отчете описывалась как «тридцать маленьких судов, растянувшихся на территорию в несколько миль»: здесь напрашивается вывод, что причиной недоразумения могла стать такая разбросанность судов, принадлежность и назначение которых невозможно было установить.

В параграфе 9 в несколько лирических тонах описывалась погода: «Ночь была довольно темная, с низким туманом и частичным помутнением воздуха. Луна изредка показывалась между облаками. Умеренный ветер дул с юго-востока». Параграф 15 противоречил пункту 8: «Большинство членов комиссии полагает, что никаких миноносцев в этом районе не было», однако «продолжительность огня с борта была большей, чем это было необходимо». В пункте 11 указывалось, что «ответственность за эти действия и разрушения, которым подверглась рыболовная флотилия, несет адмирал Рожественский», и в пункте 13 также подтверждалось, что приказ об открытии огня был «не оправдан». Зато в пункте 15 уполномоченные единогласно признавали, что «адмирал Рожественский с начала и до конца инцидента лично сделал все, что мог, для предотвращения нападения предполагаемого неприятеля, который и был обстрелян с эскадры». Столь же противоречиво выглядело заключение комиссии (пункт 17), признавшее Россию виновной в произошедшем инциденте и одновременно снявшее с нее обвинение в «порочащих моряков действиях».

В тот момент сомнения комиссии и снисходительное отношение к воюющим морякам даже сыграли на руку Российской империи, хотя и не спасли 2-ю эскадру от ее дальнейшей судьбы.

* * *

Международной комиссии едва ли стоит предъявлять претензии: в условиях Северного моря невозможно было провести расследование. Еще меньше этому способствовала военная обстановка, тем более что команда, отправлявшаяся воевать, не присутствовала на дознании: на следствии давали показания лишь несколько моряков. Отсюда и пестрящие в документе глаголы в сослагательном наклонении, вводные обороты («видимо», «по всей вероятности») и неопределенные формы («какое-то судно», «какой-то офицер»). Многие выводы выглядят чисто формально, рекомендательно. Целью комиссии было не расследование, а улаживание инцидента, и она этой цели достигла.

Обстановка на набережной д’Орсэ меньше всего была похожа на заседание суда, скорее происходящее напоминало спектакль. «Количество присутствующих впечатляло, – писала газета. – Никогда ранее с момента начала работы Международной комиссии здание министерства иностранных дел на набережной д’Орсэ не видело такого количества элегантно одетых дам и дипломатов, блистающих почетными наградами. Шикарных позолоченных стульев, предназначенных для приглашенных, оказалось недостаточно. Ассистенты вынуждены были стоять в течение обоих заседаний».

Показания об инциденте давали в Париже три офицера с трех броненосцев: лейтенант В. Эллис («Александр III»), капитан М. Вабронд («Камчатка»), лейтенант В. Шрамченко («Бородино»). Главным ответчиком был капитан 2-го ранга Н. Кладо, находившийся в момент инцидента на «Князе Суворове». Во время парижских слушаний Кладо сделался одной из самых популярных фигур европейской прессы, которая писала, что «показания капитана Кладо отличались необычайной живостью и убедительностью. Громко и уверенно он повторил сказанное до него, подтвердив все заявления. Его речь необычайно взволновала аудиторию...».

Атташе или тайный агент?

То, что в командах 2-й эскадры были штрафники и политзаключенные, на самом деле очень важно, и этим не замедлила воспользоваться мировая дипломатия, имевшая целью расшатать положение в России.

За две недели до того, как 1-я русская эскадра была атакована в Порт-Артуре, в министерство иностранных дел Японии поступила аналитическая записка: «Главная и единственная опасность для государственного строя России исходит от революционных элементов, которые, однако, ничего не смогут сделать, если не получат соответствующей финансовой помощи из-за рубежа». Войны еще не было, а посольство Японии в Петербурге уже получило зашифрованную телеграмму: «В преддверии объявления войны необходимо отыскать подходящих людей для создания разведывательной сети против России».

«Подходящим» человеком стал 40-летний полковник Акаси Мотодзиро – заместитель начальника Генштаба Японии. Он был не только военным, но также опытным разведчиком и дипломатом: стажировался в Германии, служил на Филиппинах, в Китае, во Франции и в России. Ранее его предшественник Танака Гиити уже приобрел опыт в расшатывании государств с помощью враждебных и воинственных элементов – террористов и революционеров, той скрытой силы, которая действует решительно и наверняка. Акаси тоже было известно, что враг Российской империи – это друг Японии. Знал он и то, что эту силу надо подпитывать финансами. На свою подрывную кампанию он получил 100 тысяч йен.

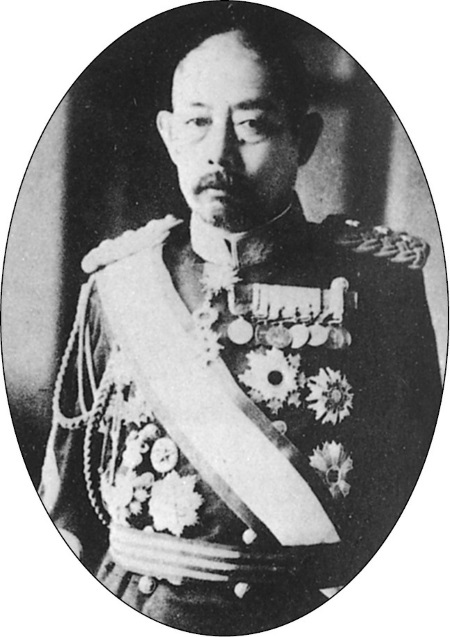

Акаси Мотодзиро

Вначале японский агент отправился в Стокгольм, где в тот момент находились многие революционеры. В феврале 1904 года он встретился с сепаратистом и сторонником русских революционеров финном Конрадом Циллиакусом, которого называли политиком, авантюристом и писателем. Он был известен тем, что почти десять лет путешествовал по всему миру – от Латинской Америки до США и от Японии до Египта и Франции. В 1898 году Конни Циллиакус вернулся в Финляндию, и отныне его целью было отделение от Российской империи, то есть финский сепаратизм. С 1900 года он жил в свободном от российского имперского влияния Стокгольме и издавал газету «Fria Ord» («Свободное слово»), сотрудничавшую с революционными изданиями русских оппозиционеров. С 1902 года он проводил идею объединения с партиями российских оппозиционеров и совместной борьбы с русским самодержавием, а в следующем году уже вел переговоры с лидерами крупнейших революционных партий. Одной газетой дело не ограничилось, и Циллиакус занялся нелегальной доставкой оружия и подрывной литературы в Россию. В Акаси он увидел союзника по борьбе и решил помочь ему установить нужные контакты.