В первую очередь Конни посоветовал японскому атташе встретиться с «дедушкой русской революции» Николаем Васильевичем Чайковским. Этот выпускник университета, ученик Д.И. Менделеева и А.М. Бутлерова работал в США чернорабочим и плотником на судоверфях, увлекался религиозными общинами, а с 1878 года жил в Лондоне и основал «Фонд Вольной русской прессы». Он тоже переправлял в Россию нелегальную литературу, а в 1904 году стал членом партии эсеров.

Потом Циллиакус вместе с Акаси занялся финансированием российской оппозиции. На подрывную деятельность Япония выделила им крупную сумму. Два заговорщика решили провести Парижскую конференцию, и японский атташе пообещал деньги всем партиям, которые на нее приедут. При этом он не особо разбирался, кого финансировать – революционеров или либералов, радикалов или умеренных. Главное – чтобы все они проводили свою подрывную работу.

В конце сентября 1904 года состоялась конференция, организованная целиком на японские средства. На ней присутствовали эсеры, либералы, сепаратисты и авантюристы. Кадет Милюков и марксист Струве поддержали курс на революционное восстание. После заседания Акаси докладывал в Генштаб: «На конференции было решено: каждая из партий будет бороться теми средствами, которыми располагает: либералы – через земства и прессу, революционные партии – путем «чрезвычайных мер», кавказцы займутся убийствами, поляки будут устраивать демонстрации». Целью всех этих мер было разделение России на национальные автономии.

На конференции присутствовали Г.В. Плеханов и В.И. Ленин (под именем Николай Ленин). Первый доверия у японской стороны не вызвал, а на второго они решили сделать ставку, посчитав его более радикальным. Поэтому Ленину были выделены средства на подрывную деятельность и издание газеты. Так появилась газета «Вперед», в первом номере которой Ленин писал: «Военный крах неизбежен, а вместе с ним неизбежно и удесятирение недовольства. В этот момент пролетариат поднимется во главе восстания» (22 декабря 1904 года). В тот момент, когда он это писал, до Кровавого воскресенья оставалось меньше месяца, и Акаси докладывал в Генштаб: «Было решено в ноябре – декабре начать проведение демонстраций в России».

Непрочный мир между соседями

Накануне большой войны шла ожесточенная дипломатическая борьба за приобретение новых боевых союзников.

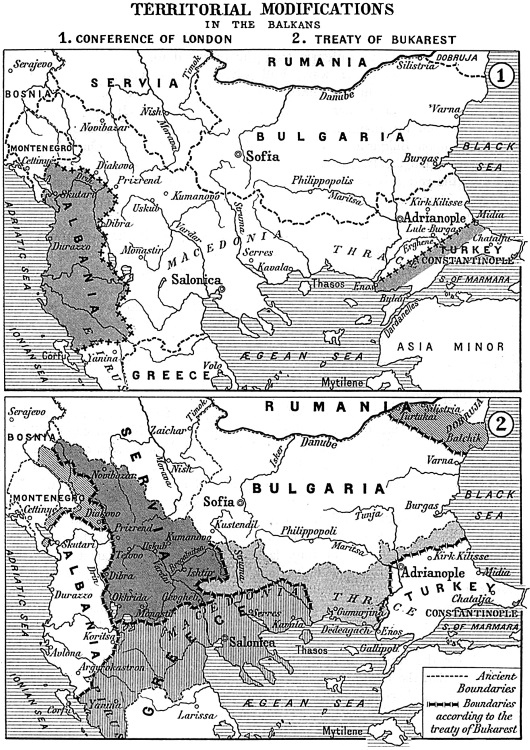

В годы балканских войн великие державы умело стравливали одни славянские государства с другими, разжигая их национальную вражду, прежние обиды и новые интересы. Произошло уничтожение Балканского союза и ослабление самих союзников. Бухарестский мирный договор, заключенный 10 августа 1913 года по результатам Второй Балканской войны, устраивал только Румынию, Сербию и Грецию. Но даже их радость была преждевременной. По словам участника этой войны советского историка Ф.И. Нотовича, «когда румынский король Кароль послал благодарственную телеграмму Вильгельму II, в которой он утверждал, что этот «мир будет окончательным», один дипломат иронически заметил: «Окончательный на данный момент» (Нотович Ф.И. «Дипломатическая борьба в годы Первой мировой войны»).

Дальновидные люди, конечно, понимали, что добром это не кончится и вскоре в Европе возникнет новый очаг конфликта.

Британский дипломат Гарольд Никольсон, принимавший участие в мирной конференции уже после окончания Великой войны, писал в своих воспоминаниях: «В отношении болгар я хранил презрение. Их традиции, их история, их фактические обязательства должны были связывать их с делом России и Антанты. Они поступили предательски в 1913 г. и вероломно повторили это предательство в Великую войну. Вдохновляемые большей частью материальными побуждениями к захвату, они присоединились к Германии и тем самым продлили войну на два года. Пока они могли торжествовать победу, они вели себя в Сербии и Македонии безжалостно и непредусмотрительно. Они стали на сторону наших врагов из чисто эгоистических целей. Их ожидания были обмануты, и они старались впоследствии обвинить царя Фердинанда в том, что фактически являлось движением национального эгоизма. Я считал, что Болгария не заслуживала большего снисхождения, чем то, которое она сама проявила бы при подобных обстоятельствах» (Никольсон Г. «Как делался мир в 1919 г.»).

Однако слова Никольсона грешат чрезмерной эмоциональностью, порой весьма странной для опытного дипломата. Во-первых, продлить мировую войну на два года едва ли могла такая страна, как Болгария; во-вторых, у Болгарии имелись свои основания для обиды на недавних союзников. Даже оценка ситуации известного своей политической беспринципностью министра иностранных дел Англии Эдварда Грея выглядит более профессионально. Он оппонировал своему соотечественнику и коллеге в этом вопросе. Грей справедливо замечал, что после балканских войн «Болгария, чьей армии принадлежит главное участие в победе над Турцией, не получила выхода к морю. Румыния получила область, принадлежавшую Болгарии, а Греция и Сербия получили территории и порты, которые до того, в случае изгнания турок из Македонии, рассматривались как законные цели болгарских устремлений» (Grey of Follodon. «Twenty-five years»). Таков был вполне объективный взгляд на происходящее. В то же время Нотович, с одной стороны, подтверждает точку зрения Грея: «Болгария ненавидела Сербию так же, как Румынию и Грецию, не доверяла всем трем, горя желанием отомстить», с другой – пеняет Грею на «неосведомленность и доверчивость», проявившиеся в его предложении «рассматривать Грецию как союзную державу» «в случае заключения Турцией союза с Австрией и Германией» («Дипломатическая борьба в годы Первой мировой войны»). Грей, по мнению советского историка, не видел в тот момент опасности нападения Болгарии на Сербию. Собеседник Грея, русский министр Сазонов, тогда выразил ему полное согласие, но таковы уж дипломаты: соглашаясь с кем-нибудь, они чаще всего прячут фигу в кармане, потому что преследуют собственные интересы. Отсюда мораль: если беседующий с вами дипломат слишком доволен вашим мнением, опасайтесь ошибки.

Изменения границ балканских стран после Второй Балканской войны. 1813 г.

Сазонов, по словам Нотовича, «видел в Греции фаворита Англии и Франции и соперницу по дележу турецкого наследства, <…> допускал выступление Турции на стороне Германии, но считал, что это выступление будет направлено против Болгарии, которая не пропустит турецкие войска против Сербии и Греции».

Итак, славянская Болгария в своих ущербных границах оказалась обижена результатами балканских войн, в том числе и на славянских союзников. Турция также обижалась на Германию, которая не очень торопилась помочь ей вернуть утраченные территории. Италия втайне от других придумывала, как ей обмануть почивавшую на лаврах формальную союзницу Австро-Венгрию, где наряду с другими народами томились итальянцы, а заодно – как отделаться от неприятного пораженческого привкуса затяжного итало-турецкого конфликта в Триполи и решить собственные внутренние проблемы с сильно полевевшим и покрасневшим населением.