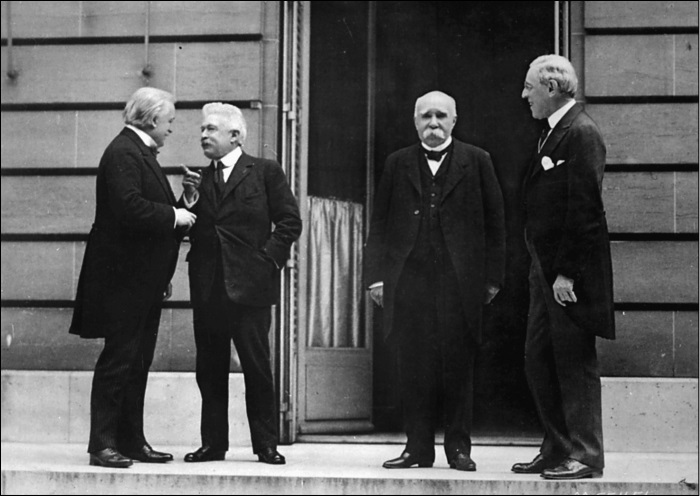

«Совет четырёх» на Версальской мирной конференции.

Слева направо: Ллойд Джордж, Витторио Орландо, Жорж Клемансо, Вудро Вильсон. 27 мая 1919 г.

Всего в Лондонском договоре упоминалось 16 пунктов итальянских требований. И после окончания войны, когда Германия и Австрия потерпели поражение, итальянцы вернулись к своим требованиям на переговорах в Сен-Жермене в сентябре 1919 года. Президент США Вудро Вильсон и британский премьер Ллойд Джордж колебались в этом вопросе. Министр иностранных дел Италии Сидней Соннино и бывший премьер Витторио Орландо пытались, с одной стороны, воздействовать на американцев и англичан, а с другой – заручиться поддержкой влиятельного финансового махинатора и торговца оружием Андре Тардье, имевшего связи в США и составлявшего документы в Сен-Жермене.

Большинство дипломатов, участвовавших в сен-жерменских переговорах, испытывали противоречивые чувства по поводу этого соглашения. Французский премьер Клемансо, возмущенный антифранцузскими выступлениями в Италии, начал поддерживать австрийцев. Вудро Вильсон ратовал за самоопределение австрийских народов. Ллойд Джорджу всегда нравились тирольцы и их национальный герой Андреас Хофер – харизматичный лидер ополчения, разбивший наполеоновские войска у горы Изель.

Труднее всего пришлось Вильсону, на которого смотрели члены других делегаций. Это было начало восхождения США на олимп сверхдержав. Еще в XIX веке и начале ХХ о таком даже не помышляли: США держались отстраненно, не посягая на Европу и занимаясь собственными торговыми и портовыми операциями. Теперь Вильсону устроили «экзамен» на силу и прочность, а он вовсе не был железным президентом. Айзек Азимов писал о нем, что с самого начала «…проявились два аспекта его личности, которые впоследствии повлияют на американскую историю: во-первых, его горячее желание делать то, что соответствует нормам морали; а во-вторых, его неспособность справиться с оппозицией, приводящая к поражению в конце» (А. Азимов «История США от глубокой древности до 1918 года»).

Повлияли эти аспекты, к сожалению, и на европейскую историю. У историка-конспиролога Джона Коулмана, разработавшего теорию мирового господства крупных корпораций, можно прочитать: «…Каждый президент США, начиная с Вудро Вильсона, действовал по указке Комитета» (Д. Коулман «Иерархия заговорщиков: Комитет трехсот»). Опять скажете – «теория заговора», миф, выдумка? Но не все так просто в этом лучшем из миров.

Можно верить или не верить в «комитеты», «институты» или «клубы», но нельзя не признать, что ведущие политики мира руководствовались в тот момент вовсе не собственными желаниями и принципами. Их как будто подталкивали в спину, иногда – в ущерб здоровью и с риском для их жизни: в то время немногие знали, насколько разрушительно конференция и необходимость принимать жесткие решения подействовали на американского президента. В октябре 1919 года Вудро Вильсона разбил инсульт – непросто ему далась послевоенная дипломатия и передел Европы. Президент США был парализован на левую половину тела, ослеп на один глаз и передвигался в инвалидной коляске. Прошло время, прежде чем он смог самостоятельно ходить, опираясь на тросточку. Но все это было уже не важно, потому что мировая политика зависела вовсе не от этого человека. По словам того же Коулмана, «администрацию Вильсона, может быть, правильнее было бы назвать «администрацией Хауса», поскольку Вильсон был полностью подконтролен агенту международных банкиров полковнику Манделу Хаусу».

Можно ли считать неоднозначным и небесспорным высказывание Коулмана о «трех сокрушительных ударах по республике Соединенные Штаты Америки», которые Вильсон нанес «по указанию Хауса»? Под тремя ударами автор понимает разрушение таможенной политики, предложенной Джорджем Вашингтоном в качестве «наилучшего способа восполнения государственной казны и оплаты долга страны»; издание законов, учредивших Федеральный резервный банк, «запрещенный Конституцией США»; вступление в Первую мировую войну вопреки воле народа (87 %). Но, даже посчитав это высказывание сомнительным, невозможно отрицать, что и Великая депрессия была связана с тем самым ввязыванием в войну и разорением народа, о которых пишет Коулман.

Множество ошибок Вудро Вильсона, сделанных по отношению к европейским границам и воле отдельных государств, его зависимость от советников и «серых кардиналов» не помешали ему 19 июня 1920 года удостоиться Нобелевской премии мира.

Затаенная обида

Наряду с анекдотическими историями были на Парижской конференции и очень серьезные – с перспективой на недалекое будущее. И в первую очередь это касалось Германии.

Члена британской делегации Никольсона тоже одолевали противоречивые чувства. Чуть ли не со смущением он признавался: «Мое отношение к Германии состояло из чувства страха, восхищения, симпатии и недоверия. С одной стороны, мне нравились и нравятся довоенные немцы. На меня произвело большое впечатление то, с какой выносливостью гражданское население Германии противостояло блокаде. Я был в равной мере поражен достижениями германского флота и армии на море и на суше. С другой стороны, я испытывал тревогу от немецких бомбардировок, был обеспокоен успехами германских подводных лодок, подавлен длительными победами. Я ненавидел жестокость немцев. Я презирал их за политическую неспособность, я не доверял им из-за отсутствия у них дипломатического постоянства, на которое можно было бы положиться» (Гарольд Никольсон «Как делался мир в 1919 г.»).

Это признание напоминает чувства играющего в войну подростка, который восхищается силой и мощью противника до тех пор, пока эта сила и мощь не обрушивается на него самого. Никольсону и его мирным согражданам, в отличие от бельгийцев и французов, не пришлось узнать всю разрушительную силу германской оккупации.

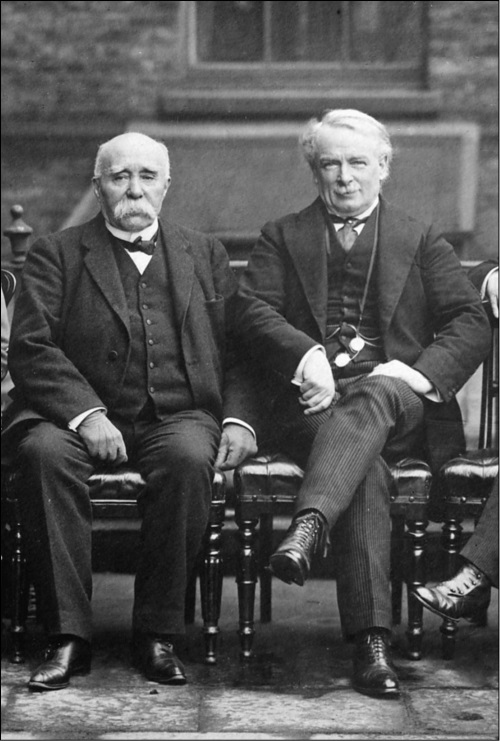

Клемансо и Ллойд Джордж на Парижской мирной конференции. 1919 г.

Французы же не скрывали ненависть к Германии, проявившей крайнюю степень жестокости в годы войны, у них не было двойственных чувств. Клемансо обещал показать британскому премьеру Дэвиду Ллойд Джорджу фотографии и письменные доказательства насилия немцев над мирными жителями. Валлиец морщился, заменял слово «насилие» на более умеренное «нарушения прав человека», и говорил, что ему и так об этом все известно.

На первый взгляд такое различие позиций союзников Клемансо и Ллойд Джорджа в германском вопросе выглядит странно, и может показаться, что причина все в том же – наличии или отсутствии оккупационного опыта. Но дело было в другом – в предчувствии британского премьера.

Эти настроения достаточно конкретно поясняет российский военный историк Владимир Бешанов: «Франция, вынесшая на себе основную тяжесть этой войны, не смогла отказать себе в удовольствии сплясать на костях поверженного противника. Премьер-министра Жоржа Клемансо обуревала лишь одна идея: наказать Германию и навсегда превратить ее во второразрядную страну. Условия договора состояли из трех блоков: экономического, территориального и военного. Первым делом Германию заставили принять на себя целиком вину за войну и на ее счет записать всю ее стоимость. Немыслимые выплаты по репарациям должны были окончательно подорвать и без того истощенные экономические ресурсы страны».