И Вильгельм не забыл проявлений неприязни со стороны брата и его жены, поэтому предоставил Ники и Аликс их собственной судьбе.

Был у Николая II еще один родственник – двоюродный брат Христиан X, король Дании, очень переживавший за судьбу царской семьи. Но он лишь взывал к другим венценосным родственникам с просьбами о помощи.

Дело о «десяти заговорщиках»

Что же касается российских друзей и почитателей царской семьи, то тут тоже все было непросто. Маргарита Хитрово, знавшая царскую семью и великих княжон, отправилась за ними в Тобольск, но вслед ей немедленно была направлена телеграмма Керенского, в которой он предписывал «установить строгий надзор за всеми приезжающими на пароходе в Тобольск, выясняя личность и место откуда выехали, равно путь, которым приехали, а также остановки. Исключительное внимание обратите на приезд Маргариты Сергеевны Хитрово, молодой светской девушки, которую немедленно на пароходе арестовать, обыскать, отобрать все письма, паспорта и печатные произведения, все вещи, не составляющие личного дорожного багажа, деньги, обратите внимание на подушки. Во-вторых, имейте в виду вероятный приезд десяти лиц из Пятигорска, могущих, впрочем, прибыть и окольным путем. Их тоже арестовать, обыскать указанным порядком. Ввиду того что указанные лица могли уже прибыть в Тобольск, произведите тщательное дознание и, в случае их обнаружения, арестовать, обыскать, тщательно выяснить, с кем виделись». Указание Керенского касалось и жителей самого Тобольска: следовало тщательно проверить даже тех, кто уже находился в городе. Это было связано со слухами о том, что десятка заговорщиков собирается выкрасть царскую семью, а связной группы выступает Хитрово. Она действительно была арестована и выслана обратно в Москву, но никаких заговорщиков на самом деле не было.

Даже солдаты 4-го Императорской фамилии стрелкового полка предлагали царю бежать в дни их дежурства, но он им ответил, что никуда из России не уедет и разлучаться с семьей не будет. Да и уехать ему в тот момент было некуда, потому что вокруг города стояло плотное кольцо охраны.

Еще одним каналом, которым воспользовались озабоченные судьбой императора монархисты, стал германский посол в России граф Вильгельм Мирбах. Член Государственной думы Д.Г. Нейгарт впоследствии вспоминал, что «лично обращался к Мирбаху три раза» и «просил Мирбаха сделать все возможное для улучшения ее (царской семьи. – Примеч. М.С.) положения». Мирбах в ответ обещал «оказать содействие» и даже произнес слово «потребую». На второй встрече произносил общие фразы и успокаивал. Но сделано ничего не было, тем более что Мирбах тоже не мог предпринимать спасение отрекшегося императора без указания своего правительства. Впрочем, его самого в ближайшее время ожидала не менее трагическая смерть. Нейгарт сообщал, что виделся с Мирбахом, когда они оба еще не знали об отъезде царской семьи из Тобольска. Мирбах ему сказал, что ему об этом не сообщили. Заканчивался апрель 1918 года, и до 6 июля, известного в истории как восстание эсеров, оставалось менее трех месяцев.

Убийство Мирбаха: когда никто не защищен

6 июля 1918 года произошло беспрецедентное событие: в самом центре Москвы, в здании посольства по адресу: Денежный переулок 5, был убит посол Мирбах. По сути дела, он был убит на территории другого государства. Но в тот момент убийство посла оказалось в тени других важных событий: в Москве начинался переворот.

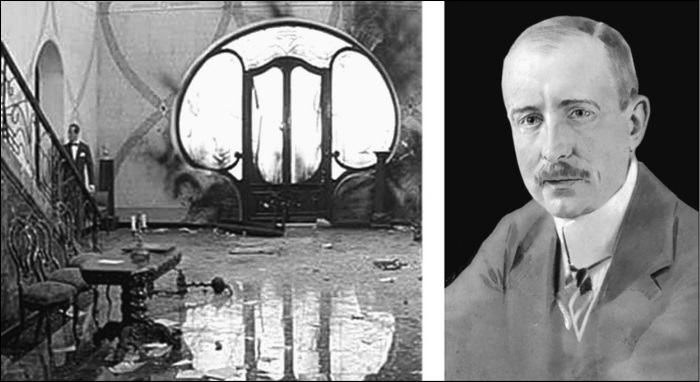

Вильгельм фон Мирбах и помещение в посольстве Германии, где произошло убийство

За два дня до этого, 4 июля, Мирбах, пришедший в Большой театр на V съезд Советов, подвергся обструкции левых эсеров, скандировавших: «Долой Мирбаха!» Верховное собрание страны оказалось во власти левых эсеров, которых в то время поддерживало большинство населения в стране. Выступивший на съезде создатель партии левых эсеров и яростный противник Брестского мира Борис Камков заявил, что правительство играет роль лакея перед германскими империалистами, которые осмеливаются присутствовать в зале.

А через два дня, в четверть третьего, в дверь посольства позвонили двое, и один из них по-немецки сказал, что им нужно к послу по важному делу. По-немецки объяснялся юный, но уже очень знаменитый Яков Блюмкин, личность страшная, но яркая и незаурядная. Его молчаливого товарища звали Николай Андреев, и он работал в ВЧК фотографом у Блюмкина. При этом Андрееву было на тот момент 28 лет, а Блюмкину всего 19.

С собой у них имелся мандат ВЧК с двумя подделанными подписями (Дзержинского и Ксенофонтова) и подлинной печатью, которую Блюмкину поставил помощник Дзержинского Вячеслав Александрович. Говорят, у Александровича имелись все ключи от кабинета и шкафов Дзержинского и он завел Блюмкина в кабинет, поставил ему печать, потом ненароком заглянул за ширму в углу, а там «железный Феликс» спит. Так ли оно было или иначе, но Александрович дал убийцам еще и автомобиль.

В посольстве их встретили советник Карл Рицлер и военный атташе Леонард Мюллер. Блюмкин заявил, что дело к послу личное. Появился Мирбах, и они сели за стол в маленькой гостиной. Блюмкин сообщил послу заранее заготовленную информацию – что за шпионаж задержан его родственник Роберт Мирбах. Посол ответил, что его это совершенно не интересует. Рицлер, почуяв неладное, заволновался. Он предложил прекратить встречу, а на все вопросы ответить письменно. Тут Андреев бросил кодовую фразу: «Видимо, господину графу интересно знать, какие меры могут быть приняты с нашей стороны?» Блюмкин выхватил из портфеля браунинг и стал стрелять, но не попал в присутствующих. Рицлер и Мюллер бросились под стол, а Мирбах выбежал из гостиной. Андреев бросил ему вслед бомбу, которая не взорвалась. Тогда фотограф кинулся за послом и ударил его по голове, а Блюмкин схватил бомбу и снова бросил в Мирбаха. Прогремел взрыв. Андреев и Блюмкин выбежали в сад и полезли через ограду. Блюмкина ранили в ногу, но он смог добраться до автомобиля. Убийцы скрылись в особняке Морозовых в Трехсветительском переулке, где был размещен кавалерийский отряд ВЧК, состоявший из эсеров. Им командовал член ВЦИК, бывший моряк-балтиец Попов. Со слов Луначарского известно, как отреагировал на сообщение об убийстве Мирбаха Ленин: «Искать. Хорошо искать. Искать и… не найти».

Дзержинский, напротив, взял трех телохранителей и помчался в Трехсвятительский переулок, где потребовал от Попова выдачи преступников. Вместо этого его охрану разоружили, а он сам был арестован.

Поскольку убийство Мирбаха было сигналом к восстанию, эсеры захватили телеграф и телефонную станцию, а потом поехали агитировать военные части. Председатель Реввоенсовета Троцкий немедленно вызвал из пригорода два отряда латышских стрелков с броневиками и артиллерией, и они обстреляли штаб в Трехсвятительском переулке. К концу 7 июля с мятежом было покончено, а все его руководители арестованы.

Но самым удивительным было то, что убийц действительно не искали. Их заочно приговорили к 3 годам тюрьмы и забыли о них. А вот поставившего им печать Александровича расстреляли. Поскольку подделка печати была менее тяжким грехом, чем убийство, ему приписали и арест Дзержинского, его начальника. Газеты сообщали, что Александрович бежал с крупной суммой казенных денег и укрылся в Трехсвятительском переулке, где по приказу Попова арестовал главу ВЧК. Самого Попова, находившегося на бюллетене, тоже вызвал туда Александрович, и вообще Александрович был «главным организатором мятежа эсеров». Но были и те, кто утверждал, что Александровича расстреляли вовсе не поэтому: просто он много знал – например, что убийство Мирбаха выгодно в первую очередь вовсе не эсерам, а большевикам. Потому-то и Ленин и говорил «искать… и не найти».