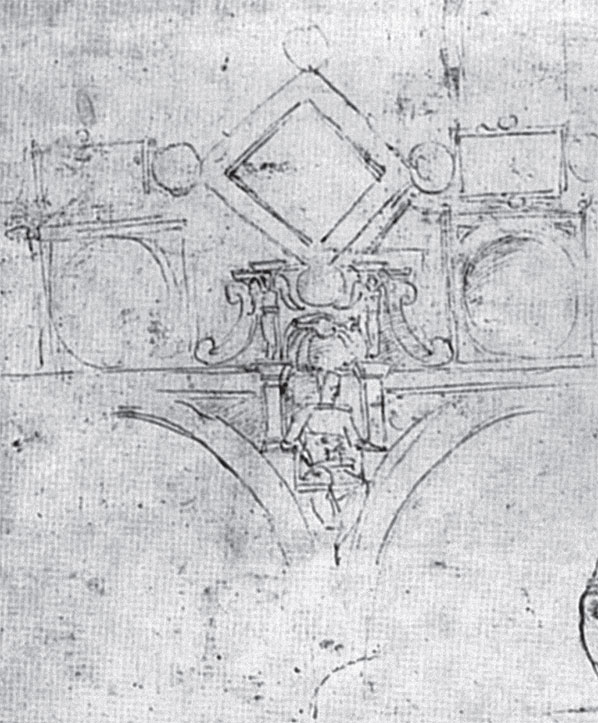

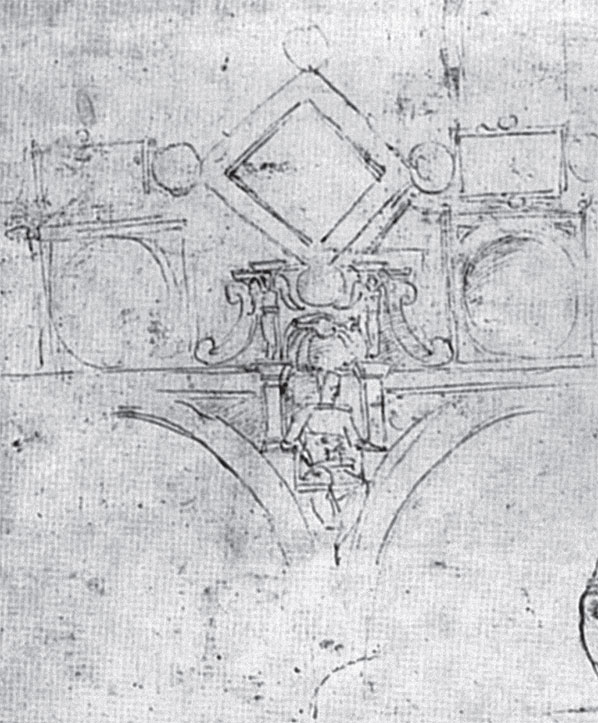

Ранний эскиз плафона Сикстинской капеллы, выполненный Микеланджело

Но чей бы ни был замысел, эскизы фресок должен был одобрить haereticae pravitatis inquisitor («распорядитель священного дворца») – столь грозный титул носил официальный теолог при папском дворе. В 1508 году в эту должность заступил член доминиканского монашеского ордена Джованни Рафанелли. Распорядителями дворца всегда становились доминиканцы. Название ордена доминиканцев – от domini canes («псы Господни») – метко характеризует предписанную членам этого религиозного братства ревностность в служении: не случайно папы веками поручали им столь неприятные задачи, как сбор податей и пополнение рядов инквизиторов. Наиболее известным представителем ордена был Томас де Торквемада, который, после того как в 1483 году инквизиция вернулась в Испанию, сжег на кострах более двух тысяч еретиков.

Рафанелли занимался тем, что отбирал проповедников для Сикстинской капеллы и при необходимости подвергал собственной цензуре их речи, подавляя все признаки ереси. Кто бы ни был удостоен чести вести службу в капелле, даже Эджидио да Витербо, все обязаны были заблаговременно предоставить для ознакомления текст, который собирались произносить. Полномочия позволяли Рафанелли даже прервать проповедь и удалить с кафедры любого священника, если тот ступил на зыбкую почву, затронув спорные материи. Справляться с этими обязанностями ему иногда помогал Париде де Грасси, который не менее бдительно относился к любым отступлениям от богословской доктрины.

Любой, кто так же, как Рафанелли, заботился о соблюдении канонов в стенах Сикстинской капеллы, наверняка проявил бы живой интерес к труду Микеланджело. Даже если папский распорядитель не принимал деятельного участия в создании эскизов, художник, по крайней мере, должен был обсуждать с ним продвижение работ на различных этапах и, вероятно, демонстрировал наброски и эскизы. Впрочем, любопытно отсутствие свидетельств, которые бы показывали, что Микеланджело, никогда не молчавший о том, что его раздражало, досадовал на Рафанелли или же любого другого богослова, который, возможно, пытался вмешаться в его видение. Это обстоятельство, а также некоторые наглядные особенности плафона косвенно подтверждают, что Юлий действительно позволил Микеланджело действовать по своему усмотрению.

Микеланджело, безусловно, был подготовлен лучше, чем большинство современных ему мастеров, берясь за разработку насыщенного и сложного изобразительного материала. Около шести лет его учил грамматике, хоть и не латинской, наставник из Урбино – тогда прославленного культурного центра, куда зажиточные римские и флорентийские семьи отправляли отпрысков получать образование. Еще более важно, что примерно в четырнадцатилетнем возрасте, попав в Сады Сан-Марко, он осваивал не только ваяние, но также теологию и математику под руководством многих выдающихся учителей. Среди этих светил было два величайших философа того времени: один – Марсилио Фичино, основатель Платоновской академии, переводивший на латынь как сочинения Платона, так и оккультные тексты; вторым был Джованни Пико, граф делла Мирандола, штудировавший каббалу и при этом написавший «Речь о достоинстве человека».

Был ли Микеланджело с этими эрудитами на короткой ноге, неизвестно. Асканио Кондиви высказывается об этом неопределенно и лишь сообщает, что одна из ранних сохранившихся скульптурных работ Микеланджело, «Битва кентавров» (мраморный рельеф, изображающий множество борющихся обнаженных фигур), была изваяна по совету другого наставника из Садов Сан-Марко, Анджело Амброджини. Более широко он стал известен под именем Полициано и отличался впечатляющими познаниями даже по истинно высоким меркам школы Лоренцо: еще шестнадцатилетним юношей он перевел на латынь первые четыре книги «Илиады». Кондиви утверждает, что Полициано очень любил юного художника «и постоянно побуждал работать… он многое объяснял ему и постоянно находил ему занятия»

[82]. Но можно лишь догадываться о том, сколь тесным было общение знаменитого ученого мужа и подростка-скульптора

[83]. Одно несомненно: Микеланджело получил достаточно знаний, чтобы проявить себя при создании иного решения плафона.

По мере того как летом 1508 года рождалась новая композиция, художник постепенно теплел к этому заказу. Вместо абстрактного орнамента из переплетенных квадратов и кругов он придумал более монументальную компоновку, которая позволяла ему сосредоточить весь свой талант на трактовке одушевленных форм так же, как это было в «Битве при Кашине». И все же роспись свыше тысячи ста квадратных метров поверхности сводчатого потолка, ждавшей его кисти, представляла собой куда более сложную задачу, чем роспись плоской стены – для его «визави» во Флоренции. Будущая фреска должна была не только оптически вытягивать плафон в длину, но и объединить четыре больших элемента в форме паруса, так называемые пандативы, расположенные по углам помещения капеллы, где свод соединяется со стенами. Кроме того, в композицию нужно было включить еще восемь треугольных элементов – «пазух свода», нависающих над окнами. Помимо свода, на верхних уровнях всех четырех стен Микеланджело предстояло расписать серповидные элементы (люнеты, или «малые луны») над оконными проемами. Одни поверхности были вогнутыми, другие – плоскими; одни – обширными, другие – небольшими и криволинейными. Так что перед живописцем стояла задача задумать удачную композицию фрески вопреки неудобному дроблению ожидающей росписи поверхности.

Баччо Понтелли построил свод из туфовых блоков, весьма сдержанно пользуясь декоративностью кладки. Микеланджело велел Пьеро Росселли сбить некоторые сложенные из камня детали – несущественные фрагменты декора в виде лепных украшений и акантов капителей – на пандативах и в люнетах. После этого художник стал делить сводчатую поверхность, создавая для фрески иллюзорную архитектурную основу из множественных карнизов, пилястров, нервюр, выступов, кариатид, уступов и ниш, напоминавших фрагменты усыпальницы Юлия. Снизу эта мнимая конструкция, именуемая квадратурой, должна была не только создавать иллюзию богатого скульптурного убранства, но и объединить несуразные пандативы, пазухи и люнеты с плафоном; при этом художник получал возможность изображать различные сцены на отдельных геометрически очерченных участках.