После неудачного набега на Феодосию в начале августа в активных действиях сил флота наступила некоторая пауза. В ночь на 2 сентября германские войска начали форсировать Керченский пролив. Несмотря на корабельные дозоры (десять сейнеров, два сторожевых и один торпедный катер) и береговую оборону, противник, используя 17 десантных барж и 16 самоходных паромов типа «Siebel», высаживался без всякого противодействия. Точнее, героическое сопротивление оказали четырнадцать советских бойцов поста СНиС № 321, расположенного у мыса Пеклы. Именно от них командование Керченской ВМБ и узнало о начале операции противника по форсированию пролива.

Высадка осуществлялась в зоне досягаемости 130-мм трехорудийной береговой батареи № 790, но ее отвлекли на ложные цели. Одновременно несколько германских торпедных катеров совершили набег на якорную стоянку в районе Соленого озера и потопили находившиеся там буксир и катерный тральщик. Соединения и части Керченской ВМБ оказались в окружении, но к 5 сентября почти всех их смогли эвакуировать морем в Новороссийск. Несмотря на то, что для этих целей в основном использовали сейнера, а самыми крупными кораблями в районе оказались сторожевик «Шторм» и тральщик Т-411, противник никакого существенного противодействия не оказал.

Только после этой операции, в разгар боев на новороссийском и туапсинском направлениях, возобновились активные действия надводных кораблей Черноморского флота на коммуникациях противника. Правда, не без соответствующего толчка сверху. 24 сентября выходит директива Военного совета Закавказского фронта, а 26 сентября — наркома ВМФ. В этих документах задача действий на морских сообщениях противника определялась флоту как одна из главных, для чего предписывалось целеустремить деятельность не только подводных лодок, но и авиации, а также надводных кораблей. Директива наркома ВМФ требовала усиления активности надводного флота путем развертывания боевых действий на коммуникациях противника у западного побережья Черного моря и особенно на путях сообщения с Крымом и с Северным Кавказом.

Одновременно предполагалось усилить воздействие надводных сил на пункты базирования противника в Крыму (Ялта, Феодосия), не отказываясь и от действий в светлое время суток, сообразуясь, однако, с обстановкой. Требовалось ко всем выходам кораблей подходить продуманно, обеспечивая их действия полноценными данными разведки и надежным прикрытием с воздуха. Директива требовала также усиления деятельности подводных лодок, более широкого применения минного оружия с надводных кораблей и авиации, более решительного использования торпедоносной авиации.

Первыми начали действовать торпедные катера. Единственный доступный им участок коммуникаций противника располагался между Феодосией, Керчью и Анапой. Выходя из Геленджика и Туапсе небольшими группами, чаще парами, катера самостоятельно и во взаимодействии с авиацией флота осуществляли ночной поиск и совершали набеги на порты Анапы и Двуякорной бухты. За сентябрь — октябрь они совершили одиннадцать выходов.

29 октября начальник штаба флота приказал командиру Новороссийской военно-морской базы с 1 ноября приступить к ежедневному поиску неприятельских плавучих средств катерами 2-й бригады в районе Анапа — Керченский пролив. Для этой цели предлагалось иметь в готовности не менее четырех торпедных катеров. Одновременно командиру 1-й бригады приказали к 5 ноября подготовить отряд торпедных катеров для систематических действий в районе Феодосии. С 10 декабря на коммуникациях и по портам противника на южном побережье Крыма периодически действовало два отряда катеров 1-й бригады. Все безрезультатно.

Отсутствие успехов отчасти объясняется особенностями применения торпедных катеров — точнее, невыполнением такого принципа военно-морского искусства, как массирование средств на главном направлении. Из 1100 выходов, совершенных торпедными катерами за вторую половину 1942 г., только 65 было сделано для уничтожения плавсредств противника на морских сообщениях и в базах. В этих выходах в общей сложности участвовало 130 катеров, что составило менее 12 % от их общего количества в море за этот период. В основном торпедные катера использовались для несения дозорной службы, конвоирования судов и даже для перевозок людей и грузов. Надо отметить также, что торпедные катера Г-5 имели невысокие тактико-технические элементы (дальность плавания порядка 200 миль, мореходность 3 балла, отсутствие PЛC). Так что осень-зима были не лучшим временем для их применения.

С 1 по 18 октября эскадренные миноносцы, сторожевые корабли и базовые тральщики совершили ряд ночных выходов для действий на морских сообщениях у побережья Крыма и Северного Кавказа. Удары по портам наносились совместно с авиацией, которая бомбила объекты противника и освещала цели кораблям.

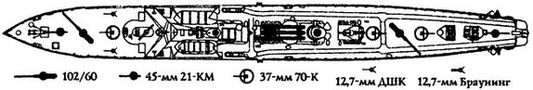

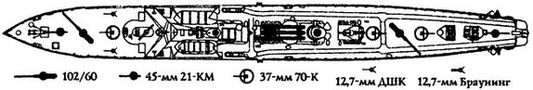

Схема вооружения сторожевого корабля «Шторм»

Первым в набеговую операцию вышел сторожевой корабль «Шторм» в сопровождении сторожевых катеров СКА-031 и СКА-035. Цель рейда — Анапа. По плану операции порт должна была освещать осветительными бомбами (САБ) авиация, но она не прилетела по метеоусловиям. Досталось и кораблям: ветер 6 баллов, море — 4 балла, крен сторожевика достигал 8° и он зарывался носом в волну. Наводка по дальности осуществлялась по еле различимой береговой черте, по направлению — в сторону порта. В 00:14 «Шторм» открыл огонь и за семь минут выпустил куда-то 41 снаряд, при этом имея 17 пропусков из-за трех случаев раздутия гильзы. Противник проснулся и стал освещать акваторию прожекторами, а затем огонь открыла береговая батарея. Однако советских кораблей немцы не видели, а потому тоже стреляли наугад. Дело в том, что сторожевик использовал выстрелы с беспламенными зарядом, а потому не демаскировал свое местонахождение. Вроде бы с корабля наблюдали на берегу слабый пожар, но стрельбу сразу оценили как совершенно безрезультативную. Чтобы не портить статистику, этот набег, как и действия двух тральщиков по Феодосии 31 июля, в отчеты Черноморского флота не попал.

3 октября на обстрел Ялты вышли эсминцы «Бойкий» и «Сообразительный». Задача выхода — уничтожение плавсредств и портовых сооружений. По данным разведки, на Ялту базировались итальянские сверхмалые подлодки и торпедные катера. Никакой подсветки цели не предполагалось. Стрельба выполнялась как совместная по площади, без корректировки. Фактически речь шла об одновременной стрельбе по утвержденным единым исходным данным. Огонь открыли в 23:22 на скорости 12 узлов по пеленгу 280° на дистанции 116,5 кб. В течение 13 минут «Сообразительный» израсходовал 203 снаряда, а «Бойкий» — 97.

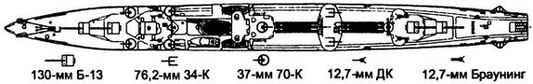

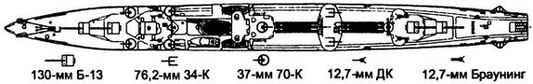

Схема вооружения эсминца «Бойкий»

У последнего после первого залпа от сотрясения в одном из приборов кормовой группы соскочила контргайка, в результате чего произошло короткое замыкание, и далее стрельба производилась только носовой группой. По данным отчета, ветер в районе 2 балла, море — 1 балл, видимость 3 мили. Сравнивая дальности видимости (3 мили) и стрельбы (11,5 мили) невольно возникает вопрос о способе выполнения стрельбы. Несмотря на то что в отчете сказано «с использованием ЦАС на автомат с использованием вспомогательной точки визирования», можно предположить, что стрельба велась классическим способом «по штурманским данным», что полностью обеспечивалось ПУС «Мина». Точность стрельбы этим способом предопределяется точностью знания своего места кораблем.