Но тут музыканты начали играть «Wonderful World», и это звучало так проникновенно, что начавшие было расходиться слушатели застыли на месте, а бежавшие мимо по своим делам прохожие останавливались, усаживались прямо на тротуар, и вся эта разношерстная, разноцветная, разноязыкая толпа заливалась горьким, беззвучным смехом и счастливыми горячими слезами, потому что всем нам стало вдруг ясно, что смерти нет — иногда. А иногда — о-о-о, иногда она еще как есть. А потом снова — раз! — и нет смерти, а жизнь, напротив, бушует повсюду — вечная, как ей и положено.

Я, конечно, говорю сейчас полную ерунду, но не знаю другого способа рассказать о том, что вытворяли эти старики на мосту Святого Луи за несколько минут до того, как зажглись фонари. О большинстве событий, в том числе музыкальных, следует рассказывать спокойно и взвешенно, тщательно подбирая слова. Но в некоторых случаях слова ничего не значат, и тогда почти все равно, что говорить, тут важно только волнение рассказчика, расширенные зрачки его глаз, дрожание рук и вибрации голоса, то и дело срывающегося на истерический фальцет, — все это, в отличие от слов, имеет хотя бы некоторое отношение к невыразимой, неописуемой, невозможной правде, ставшей частью его опыта.

Когда ко мне вернулась способность смотреть по сторонам, оценивать обстановку и худо-бедно соображать, музыканты уже прятали инструменты в футляры, а их предводитель, трубач, допивал остатки сидра, стоя под только что включившимся фонарем, и, будьте покойны, отбрасывал прекрасную, яркую, добротную тень. Я рассмеялся от облегчения и подумал, что сейчас самое время потолковать с тромбонистом; в конце концов, фраза: «Вы очень похожи на моего отца» — не худшее начало беседы. Но пока я набирался решимости, он подхватил футляр и ушел, за ним потянулись остальные музыканты, и только тогда я наконец подскочил и пустился за ними, но напрасно. То есть я их сразу же догнал, но тромбониста с ними не было, а когда я стал о нем расспрашивать, трубач только пожал плечами, саксофонист проворчал: «Какое нам дело», басист, похоже, вообще не понял моего вопроса, а банджист ткнул пальцем в небо и тоненько, по-стариковски захихикал. Это оказалось последней каплей, я понял, что рехнусь, если буду продолжать в том же духе, развернулся и побежал прочь, быстро, как можно быстрее, — не то чтобы я спешил убраться подальше, просто на бегу трудно думать.

Я остановился у какого-то бистро, вошел, перевел дух, потребовал коньяку, проглотил его, не ощутив ни вкуса, ни даже крепости, а когда полез в карман за деньгами, достал оттуда желтую бумажку с программой. Там было написано: «Dick Miller's New Orleans Workshop» и перечислены имена музыкантов. Всего четыре имени. Я хочу сказать, тромбониста не было в этом списке. Я не то чтобы удивился, просто вдруг почувствовал, что очень устал. Расплатился, вышел и побрел куда глаза глядят. А по дороге то и дело принимался напевать: «Wonderful, wonderful world» — и пока пел, твердо знал, что смерти нет, а значит, все хорошо, и будет еще лучше, дай только срок.

Но я не мог все время петь, тем более на улице, да еще на ходу. Дыхание сбивается, прохожие снисходительно ухмыляются, меня такое пристальное внимание всегда бесило, а уж сегодня и подавно. В конце концов я пришел сюда, мне понравились разноцветные стеклянные шары на столах, я решил: неплохое место, чтобы как следует напиться, но из этого ничего не вышло. Обычно я довольно быстро пьянею, но не сегодня. Только не сегодня. А потом я услышал, как вы ответили по-немецки на телефонный звонок, и, сами видите, вцепился в вас мертвой хваткой, в надежде, что вы меня выслушаете, потому что такие истории надо рассказывать только на языке детства, но не маме же звонить, в самом деле, а больше вроде бы некому, все мои нынешние близкие люди немецкий в лучшем случае в школе учили, да и то не факт… Почему вы улыбаетесь?

— Да вот хотя бы потому, — говорю, — что когда-то, давным-давно, тоже учил немецкий язык в школе. Причем еле-еле на тройку вытягивал, ненавидел его в ту пору люто. Откуда мне было знать, что это наиважнейший для меня предмет, единственный, который следует учить на совесть. Потому что однажды мне скажут по-немецки: «Смерти нет», — и хорош я буду, если ничего не пойму.

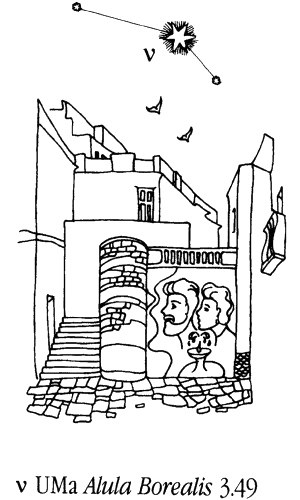

ν. Alula Borealis. Бриндизи

Где-то здесь, в Бриндизи, заканчивается Аппиева дорога, думала Рита, пересекая вокзальную площадь. И, хотелось бы надеяться, начинается, какая-нибудь другая. Которая ведет не в Рим, а… Не знаю куда. Поживем — увидим.

Для начала надо бы выпить кофе, решила она, и уткнулась в карту, где тут же обнаружила набережную Королевы Маргариты. Собственное имя Рита недолюбливала с детства, но к своим бесчисленным тезкам питала неодолимую слабость. Во всяком случае, приезжая в незнакомый город, первым делом приобретала карту и, если находила улицу, площадь или вот, как сейчас, набережную, названную в честь одной из множества Маргарит, немедленно отправлялась туда пить кофе или хоть бутылку воды в киоске купить, леденцы в аптеке, камешек подобрать, лишь бы пометить территорию, лапку-то у дерева не задерешь, а ведь насколько все было бы проще.

В Бриндизи именем Маргариты уважительно назвали набережную в самом центре города, и Рита надеялась, что кафе там найдется. Возможно, даже приличное. Поэтому по дороге не поддавалась искушениям — в смысле, не вошла ни в одну из гостеприимно распахнутых дверей, хотя там было тепло, мягкий свет, аромат кофе и выпечки, а снаружи — плюс пятнадцать, ветер и дождь, это у нас теперь называется май на юге Италии, суровой северной страны. Стойкость, бубнила себе под нос Рита. Стойкость. Хулы не будет.

И не только хулы. Даже дождь, обескураженный Ритиной целеустремленностью, прекратился еще на полпути к набережной Королевы Маргариты. А когда Рита спускалась к морю по лестнице Вергилия, из-за туч выглянуло бледное и осунувшееся, как будто весь день маялось мигренью, солнце.

Воооот, умиротворенно вздохнула Рита. Жизнь, похоже налаживается.

И уже внизу, на набережной, она увидела эти дурацкие картинки.

Они не бросались в глаза — карандашные наброски на грязно-белой стене. Любой другой прохожий прошел бы мимо и не заметил. Рита — другое дело. Она была коллекционером. После того как поняла, что приличный фотограф из нее никогда не получится, но отказываться от удовольствия путешествовать с камерой все равно не хочется, Рита решила — ладно, хорошо. Договорились. Никаких портретов, никаких пейзажей и, упаси боже, жанровых сцен. И без памятников архитектуры обойдемся. О макросъемке вообще забуду, оставлю цветочки и букашек в покое. Буду снимать только современные наскальные росписи, в смысле, настенную живопись, граффити и просто мазню, хулиганство, баловство, самое недолговечное из искусств. Должен же кто-то документировать эти мелкие визуальные происшествия, и пусть это буду я, раз ни на что другое не гожусь. Благо тут больших умений не надо, лишь бы картинка целиком в кадр поместилась, с такой задачей даже я как-нибудь справлюсь.

За несколько лет Рита успела стать обладательницей трех с лишним тысяч уникальных фотодокументов и, что гораздо важнее, настоящим охотником за разукрашенными стенами, азартным и чрезвычайно внимательным. Свою потенциальную добычу она не просто примечала издалека, а чуяла на расстоянии, всегда вовремя сворачивала, куда требуется: вот просто захотелось, и все, не знаю почему, — объясняла она потом изумленным спутникам, выплясывая свой немудреный охотничий танец у очередной причудливо разрисованной стены.