Даже в тусклом свете большой зал библиотеки сиял роскошью и

великолепием классического европейского дворца. В семидесяти пяти футах над

головой, между балками, отделанными редкой тогда алюминиевой фольгой (были

времена, когда этот металл стоил дороже золота), сверкал богатый витраж.

Величавые парные колонны украшали балкон второго этажа. Подняться на него можно

было по двум лестницам; на нижних стойках перил красовались бронзовые богини —

каждая вздымала над головой факел знаний.

В странной попытке раскрыть тему современного просвещения и

сохранить декоративные традиции архитектуры Ренессанса перила украсили

купидонами, символизирующих ученых.

«Ангел-электрик с телефоном? Энтомолог-херувим с сачком?

Интересно, что бы сказал на это Бернини…»

— Поговорим здесь, — буркнул Беллами, проводя

Лэнгдона мимо двух пуленепробиваемых витрин, в которых хранились две самые

ценные книги библиотеки: рукописная Большая Майнцская Библия, созданная в

1450-х, и американский экземпляр Библии Гутенберга — один из трех имеющихся в

мире полных экземпляров, отпечатанных на пергаменте. В полукруглых углублениях

под сводчатым потолком красовалась картина из шести фрагментов: «Эволюция

книги» Джона Уайта Александра.

Беллами подошел к элегантной двустворчатой двери посреди

восточной стены зала. Лэнгдон знал, куда она ведет, но место это явно не

годилось для бесед.

«Даже если не считать, что в зале полно табличек с просьбой

соблюдать тишину, „безопасным“ его не назовешь…»

Расположенный ровно посередине крестообразного здания,

главный читальный зал был сердцем библиотеки. В нем не укроешься — все равно

что вломиться в церковь и спрятаться на алтаре.

Тем не менее Беллами открыл дверь и нащупал на стене

выключатель. Прямо перед ними материализовался, словно из ниоткуда, один из

величайших архитектурных шедевров Америки.

Знаменитый читальный зал поражал воображение. Огромный

восьмигранник высотой в сто шестьдесят футов был отделан тремя породами

мрамора: шоколадным теннессийским, сливочным сиенским и красным алжирским.

Поскольку свет падал из восьми углов, теней нигде не было, и казалось, будто

зал светится сам по себе.

— Считается, что этот зал — красивейший в

Вашингтоне, — сказал Беллами и жестом пригласил Лэнгдона внутрь.

«Пожалуй, во всем мире», — подумал Лэнгдон, перешагивая

через порог. Как всегда, его взгляд сначала приковал огромный свод, украшенный

изящными резными кессонами. С балюстрады верхнего балкона смотрели вниз

шестнадцать бронзовых «портретных» статуй, а под ними вереница великолепных

арок образовывала нижний балкон. От массивного абонементного стола тремя

концентрическими окружностями расходились ряды полированных деревянных столов.

Лэнгдон перевел взгляд на Беллами — тот подпирал широко

распахнутые двери, чтобы они не закрылись.

— Я думал, мы прячемся… — растерянно сказал

профессор.

— Если в здание кто-нибудь вломится, я хочу об этом

знать, — ответил Беллами.

— Нас же сразу найдут!

— Найдут в любом случае, где ни прячься. Но если

заявятся сюда, вы тут же сообразите, почему я выбрал именно этот зал.

Лэнгдон ничего не понял, однако Беллами, судя по всему, не

желал объясняться и уже направился к центру зала. Там он выбрал свободный стол,

пододвинул к нему два стула, включил лампу и кивнул на профессорский портфель.

— Ну, давайте взглянем.

Чтобы не оцарапать полировку грубым гранитом, Лэнгдон не

стал вынимать пирамиду, а водрузил портфель на стол и раскрыл пошире. Уоррен

Беллами поправил лампу и внимательно осмотрел пирамиду, затем провел пальцами

по таинственной надписи.

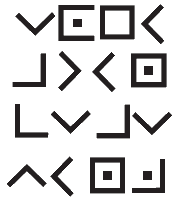

— Полагаю, язык вам знаком? — спросил Беллами.

— Конечно, — ответил Лэнгдон, разглядывая

шестнадцать символов.

Так называемый Масонский шифр был в ходу у первых членов

братства, которые пользовались им для личной переписки. Алфавит вышел из

употребления по очень простой причине — его было слишком легко расшифровать.

Большинство старшекурсников, посещавших семинары Лэнгдона по символогии,

справились бы с этой надписью за пять минут. Сам профессор при наличии ручки и

листа бумаги мог раскодировать ее меньше чем за минуту.

Это обстоятельство позволяло Лэнгдону сделать два вывода.

Во-первых, он был отнюдь не единственным человеком на свете, способным

дешифровать надпись на пирамиде. Во-вторых, Сато почему-то решила, что этот код

— дело государственной важности. С тем же успехом она могла заявить, что

пусковые коды ядерных ракет раскрываются при помощи игрушечного шифровального

кольца из коробки с поп-корном. Лэнгдону не верилось в этот абсурд.

«Надпись на пирамиде указывает, где хранится мудрость

веков?!»

— Роберт, — мрачно проговорил Беллами, — Сато

объяснила вам, почему за дело взялось ЦРУ?

Лэнгдон покачал головой.

— Она утверждает, что это вопрос национальной

безопасности. По-моему, лжет.

— Может быть. — Беллами задумчиво потер шею. Его

словно бы терзали какие-то сомнения. — Но меня больше тревожит

другое. — Он посмотрел Лэнгдону в глаза. — Директор Сато могла узнать

об истинной силе пирамиды.

Глава 47

Кэтрин Соломон обступала абсолютная чернота.

Сойдя со знакомой и безопасной ковровой дорожки, Кэтрин шла

вперед наугад, водя перед собой руками и спотыкаясь. Пол был холодный, точно

лед на замерзшем озере… враждебная среда, из которой нужно было выбраться — во

что бы то ни стало.

Запах спирта исчез, и Кэтрин остановилась. Стоя неподвижно в

темноте, она прислушалась, желая, чтобы сердце не билось так громко. Тяжелых

шагов за спиной больше не было слышно…

«Я от него сбежала?»

Она закрыла глаза и попыталась сообразить, где находится.

«В каком направлении я двигалась? Где дверь?»

Неизвестно. Выход мог быть где угодно.

Кэтрин слышала, что страх стимулирует мозговую деятельность

и обостряет мышление, однако ужас превратил ее разум в бурный водоворот паники

и растерянности.

«Даже если я найду дверь, выйти не получится».

Карточка осталась в скинутом халате. Кэтрин могло спасти

лишь то, что она теперь как иголка в стоге сена — единственная точка в огромной

системе координат размером с футбольное поле. Несмотря на непреодолимое желание

бежать куда глаза глядят, умом Кэтрин понимала, что правильнее вообще не

двигаться.