Штурм Кракова Суворов планировал провести четырьмя колоннами с четырёх сторон — под командованием подполковников Эбшелвица, Елагина, Гейсмана и майора Гагрина. Но Шуази удалось отразить двухчасовой штурм 18 февраля: он надёжно укрепил брёвнами ворота, и их не удалось взорвать. Суворов убедился, что без тяжёлой артиллерии Краковского замка не взять. Воодушевлённые французы предприняли атаку со стороны Тынца. Конный отряд Сапеги оттеснили кавалеристы премьер-майора Нагеля, которым помогала польская королевская кавалерия. Суворов принял решение блокировать Тынц двумя отрядами — Браницкого и Ланга. 2 марта под Тынцем завязался бой с переправившимся через Вислу отрядом маршалка Зиберга. Получив известие о переправе и перестрелках поляков с казаками, Суворов незамедлительно прибыл на место действия. В трёхчасовом бою русским кавалеристам удалось разгромить этот отряд. Зиберг на пароме переправился к Тынцу.

Попытался прорваться к Кракову из Тынца и другой отряд, но его остановили и рассеяли конники графа Браницкого.

Гарнизоном Краковского осаждённого замка железной рукой командовал французский полковник Шуази, готовый к длительной блокаде. Суворов решил лишить конфедератов надежд на победу, уничтожив отряды в районе Бялы. Для поиска на Бялу был сформирован отряд под командованием Браницкого и премьер-майора И.И. Михельсона. 28 марта отряд вернулся в Краков с победой, приведя два десятка пленных, в том числе — французского полковника Мальцана. На следующий день возле Живца был разбит ещё один небольшой отряд конфедератов. В начале апреля Суворову удалось разгромить ещё несколько малых конфедератских отрядов. 12 апреля Шуази, осознавший бессмысленность сопротивления, отправил к Суворову парламентёра с условиями капитуляции. Суворов согласился с условиями Шуази, и 15 апреля русские войска вошли в Краковский замок, разоружив конфедератов. Пленных Суворов под конвоем отправил в Люблин.

Узнав о краковских событиях, разочарованный генерал Виомениль вместе с группой французских офицеров спешно вернулся на родину.

Начиналась весенняя теплынь. Во второй половине апреля Суворов обосновался в Краковском замке. Тогда он рапортовал А.И. Бибикову из занятой польской цитадели: «Войском её императорского величества, состоящим под командою моею, 15 числа сего месяца занят Краковский замок, а возмутительской гарнизон всеми употребляемыми способы принуждён сдаться». Ещё не раз Суворову предстоит скрестить шпаги и с поляками, и с французами — кто знает, может быть, и именно с теми, пленёнными в Кракове…

За эту победу Суворова наградили тысячей червонцев (червонцы — это вам не ассигнации!) — и он энергично продолжил искоренять отряды конфедератов. Теперь было необходимо занять Тынец, где расположился гарнизон из шестисот не сложивших оружие конфедератов. Суворов запросил у командования артиллерию: 4 медные 12-фунтовые пушки и 6 мортир. Получив эти орудия, 9 мая Суворов начал осаду Тынца. Напротив мощной монастырской стены установили батарею, начали бомбардировать стену из 12-фунтовых орудий. В стене была пробита брешь. К этому времени — 22 мая — к русским войскам присоединились австрийцы, которым удалось выждать подходящий момент, наблюдая за взаимным ослаблением Польши и России. Австрийские войска генерал-майора Дальтана вошли в Тынец, не считаясь с мнением Суворова. Россия была вынуждена уступить союзникам часть лавров. Но Суворов продолжал побеждать. Был взят укреплённый город Затор, Суворов (хотя и мечтал служить на Дунае, под знамёнами П.А. Румянцева) планировал новые походы, новые поиски в воеводствах Речи Посполитой, но настало время договора о разделе Польши между Россией, Австрией и Пруссией.

Король Станислав-Август так вспоминал о действиях Суворова в войне с конфедератами: «Справедливо здесь отдать должное добросовестности господина Суворова: из всех русских командиров его менее всего можно было упрекнуть в чём-либо похожем на жадность или жестокость». Жаль, что эта оценка не учитывалась позднейшими польскими комментаторами истории последних 35 лет XVIII столетия.

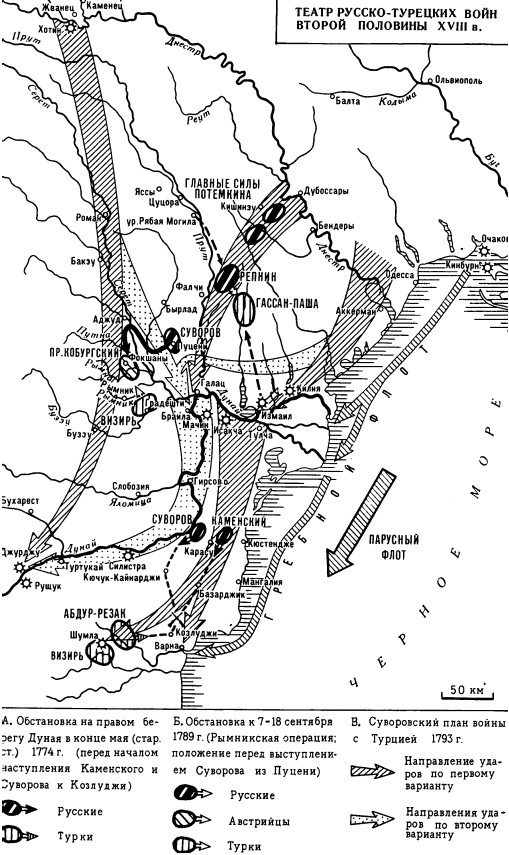

Суворова переводят в Финляндию, где, вблизи Швеции, обстановка казалась предвоенной. Суворов объезжал укрепления, анализировал возможное развитие боевых действий. Но пробыл там недолго. После затишья 1772 г. активизировались боевые действия на Дунае. На этот театр военных действий Суворов рвался давно, и наконец, ему суждено было скрестить клинки с янычарами в армии графа Румянцева, в дивизии генерал-поручика И.П. Салтыкова.

О Суворове мало-помалу заговорили и в Европе, и в Петербурге — это было робкое начало мировой славы. Потому-то его, уже весьма уважаемого генерала, переводят в армию Румянцева, на фронт первой екатерининской Русско-турецкой войны. Суворов еще примет решающее участие в судьбе Польши — но через два с лишком десятка лет. А к тому времени боевые действия уже перешли за Дунай; Румянцев одержал над турками несколько блестящих побед, прежде всего упомянем Кагульскую…

Туртукайские победы

К Дунаю! Туда, где сражались две империи — Российская и Османская. Ещё полвека назад османы были для русских сильным, грозным соперником, который мог поставить вопрос «быть России иль не быть». Теперь ситуация изменилась. Россия продвигалась на юг, теснила турок. Османы огрызались, иногда проявляли агрессию, на которую Россия отвечала так, что дипломатам из Лондона и Парижа приходилось немало перьев сломать, чтобы остановить экспансию империи Петра Великого.

На юге, на рубежах военных споров с османами, обессмертил своё имя Румянцев, под чьим командованием теперь посчастливилось служить Суворову. Этого смолоду удачливого полководца после Ларги и Кагула поэты сравнивали с великими римлянами, которые не спрашивали, сколько врагов, а интересовались только: где враг? Империя приобретала батальный лоск, возрождала доблесть римских легионов в XVIII в. Уже совершал подвиги на турецком фронте генерал Вейсман, Отто Адольф Вейсман фон Вейсенштейн. Лучший воин из остзейских баронов на русской службе. Он, практически одновременно с Суворовым, создал новую тактику, по-новому вёл войну. Подчас в Вейсмане видят «несостоявшегося Суворова» — и действительно, гибель в 1773 г. прервала блестящую карьеру генерала, освоившего науку побеждать. Суворов видел в нём достойного брата по оружию; в некотором роде Вейсман, раньше Суворова начавший совершать громкие победы, был для Александра Васильевича примером. С завистью и уважением Суворов, находясь в Польше, читал о сражении при Тульче, за которое Вейсман получил Георгия второй степени.

Весной и летом 1773 г. Суворов дважды овладевает Туртукаем. Быстрота и натиск, а также минимальные потери характеризовали первые победы генерал-майора над турками.

Это было время молниеносных действий и событий. В апреле Суворов получил новое назначение, А через месяц И.П. Салтыков был произведён в генерал-аншефы. Судьба благоволила сыну знаменитого полководца Семилетней войны, но к самостоятельной боевой деятельности Салтыков не был готов, предпочитая во всём следовать планам командования. А военная обстановка нередко требовала большей решительности. В Польше Суворов убедился, как важно на войне умение брать на себя ответственность, проявлять инициативу.