И в самой Тиберии, и за ее пределами стояла жара. Палящее солнце висело над озером, поверхность которого напоминала расплавленный свинец, и его лучи поливали голые холмы, словно огромный факел, готовый спалить весь мир. За массивными черными стенами города стояло просто невыносимое для человека пекло, так что в самые жаркие часы узкие улицы были почти пустынны, тем более что из открытых сточных канав шло жуткое зловоние.

На земле не было поселений, расположенных ниже, чем Тиберия, которая лежала на шестьсот восемьдесят футов ниже уровня моря, и в то знойное лето 1880 года она представляла собой едва ли не самое жалкое зрелище в мире: сонный, скученный и грязный городок, заваленный грудами отбросов, над которыми вились стаи мух. Он дремал под безжалостным солнцем, словно стыдясь показать миру свое лицо.

Легенда об этих местах гласила, что в Тиберии расположен двор властителя всех насекомых, и каждое лето тут собираются все его подданные, чтобы придумать новые способы мучения людей, и все их изобретения первым делом испытываются на жителях этого запущенного городка. Естественно, некоторые виды обильно размножались в этих жарких низких местах, где каждый дом кишел мухами, клопами и скорпионами.

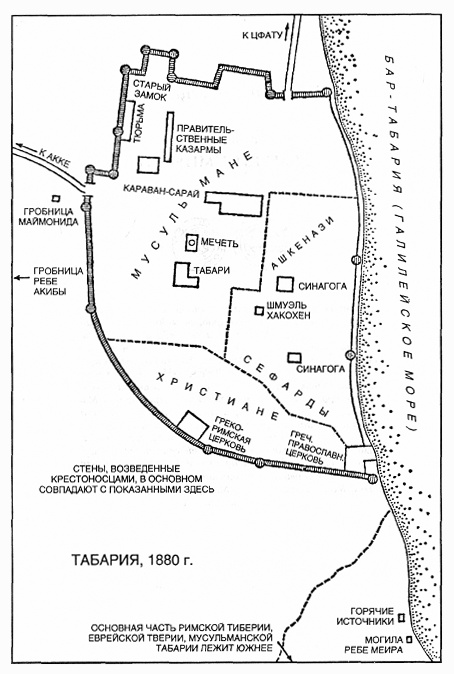

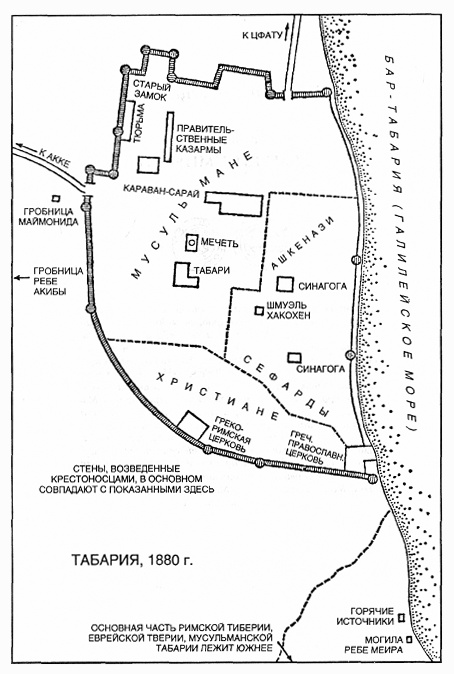

Без малого тысячу лет Тиберия была объектом шуток, потому что в начале 985 года некий арабский путешественник, которому пришлось не по своей воле провести какое-то время в этом городе, поведал своим друзьям: «Два месяца в году горожане обжираются плодами кустарника ююбы, который растет сам по себе и обходится.даром. Два месяца борются с бесчисленными насекомыми, которые в изобилии плодятся здесь. Еще два месяца ходят голыми из-за жуткой жары. Два месяца играют на флейтах, потому что привыкли сосать стебли сахарного тростника, напоминающего флейту. Два месяца купаются в грязи, потому что дождь заливает улицы, а последние два месяца прыгают в своих постелях, отбиваясь от легионов блох». Репутация жителей Тиберии не лучше, чем у их насекомых. Сонные и ленивые, они существуют год за годом, ни к чему не стремясь и ничего не достигая, и путник, перед глазами которого предстанет этот город в его нынешнем состоянии, не узнает в нем ни некогда гордый город Ирода, ни центр высокой учености, откуда были даны миру и Талмуд и текст Библии. Невозможно было представить себе, что когда-то в этих стенах владычествовали крестоносцы, потому что теперь здесь обитали лишь горсточка арабов в своем квартале и несколько евреев в своем, где сефарды подчеркнуто держались в стороне от ашкенази; столь же небольшая горстка христиан ютилась на южной окраине города, и в такие душные дни, как этот, когда термометр на балконе каймакама стоял на отметке 124 градуса по Фаренгейту, обитатели Тиберии предпочитали валяться в постелях, обливаясь потом и надеясь, что хоть вечер принесет облегчение.

В этом городе, искусанном блохами, лишь один человек наслаждался прохладой. В подземном помещении, под которым располагался погреб, набитый льдом – его еще зимой доставили с окрестных гор, – сидел симпатичный осанистый мужчина, которому еле перевалило на четвертый десяток. Он полулежал в бамбуковом кресле, задрав ноги выше головы и положив на лоб мокрое полотенце. Он был совершенно гол, если не считать узкой набедренной повязки, и пил виноградный сок, куда бросал кусочки льда.

Тем не менее, и этот симпатичный мужчина с длинными усами исходил потом – но не из-за жары, а потому, что размышлял о запутанных и опасных планах, в которые был вовлечен. К нему обратились две разные группы истцов. Каждая требовала от него вынести решение, которое совершенно противоречило решению, нужному другой группе. Речь шла о владении участком земли. Кади в длинных белых галабеях объединили силы, добиваясь одного решения, а Шмуэлю Хакохену, пользующемуся влиянием еврею из России, требовалось совершенно противоположное. И Фарадж ибн Ахмед Табари, каймакам Табарии, как сейчас именовалась Тиберия, ломал себе голову, как бы ему получить бакшиш с обеих сторон, ублажив каждую из них. Такое решение говорило бы о его административных способностях.

Табари полностью откинулся на спинку кресла и вспомнил истцов, которые несколько часов назад стояли перед ним. Краснолицый муфтий громыхал:

– Как религиозный глава всех мусульман, я требую!

Маленький кади в белом, боясь услышать его приговор, льстиво шептал:

– Ваше превосходительство, я надеюсь на вас.

А Хакохен, человек неколебимой решимости, стоял, неловко выставив левую ногу, и напоминал:

– В Акке уже причалил корабль, полный евреев.

И каждый, подавая прошение, в подкрепление ему имел у себя в кармане горсть золотых монет, полновесных английских соверенов. Каймакам понимал, что могут дать такого рода ситуации.

Но подлинная причина, по которой он обливался потом, заключалась не в двуличии, с которым он пытался решить вопрос о куске земли, и не в духоте этого невыносимого дня. Правитель Табари нервничал, потому что чувствовал наступление того момента, когда ему придется определить свою позицию относительно будущего империи. Этого он и боялся. Незадолго до последней войны султан щедро предложил конституцию, и сердца таких молодых людей, как Табари, всколыхнулись надеждой; но султан столь же решительно и отменил конституцию, и молодежь убедилась, что тирании и деспотизму суждена долгая жизнь. Вот решительные люди и должны были определиться по отношению к такому порядку вещей, и логика подсказывала, что Табари, которому ныне минуло сорок два года, должен примкнуть то ли к молодым идеалистам, то ли к чиновникам, которые не хотели никаких перемен. Обычно, имея дело со столь важными проблемами, он оттягивал решение, но его шурин, возвращаясь из Истанбула, потребовал, чтобы Табари примкнул к реформаторам, которые собирались открыто призвать к восстановлению законности. И попытки понять, в какую сторону двигаться при таких обстоятельствах, было более чем достаточно, чтобы человек обливался потом.

Неспособность каймакама Табари принять решение не стоило относить к недостаткам характера; когда дело касалось политики, он, один из немногих арабов, которому при турецком правлении досталось столь высокое положение, должен был быть особенно осторожен. Фактически его присутствие в правительстве было результатом счастливой случайности, и он не мог позволить поставить его под удар в силу какой-то ошибки. Много лет назад остроглазый и смышленый арабский мальчишка из Табарии привлек интерес тогдашнего правителя, турецкого ученого, который пригласил юного Фараджа играть с его сыном и дочерью и, наблюдая за ним во время игр, стал испытывать к нему нездоровую страсть.

Последовали странные годы, в течение которых Фарадж путешествовал с каймакамом из Цфата в Акку и Бейрут и знакомился с тем, как работает турецкая администрация; а затем страсть так же внезапно, как вспыхнула, исчезла, и каймакам позволил Фараджу жениться на своей дочери и устроил его в школу администраторов в Истанбуле. В ней Табари оказался единственным арабом среди скопища греков, болгар и персов. Он уяснил, с каким отвращением турецкие правители относятся ко всем арабам, последнему из низших сословий империи. Он стремился доказать, чего может добиться араб, и произвел такое впечатление на своих преподавателей, что после окончания обучения занимал немалые посты в Салониках, Эдирне и Багдаде. Именно в этом городе в 1876 году, когда его странный тесть уже был мертв, к нему с потрясающей новостью и явился брат жены: «Фарадж! Тебя посылают в Мекку. И если ты сможешь как-то всучить бакшиш из шестисот талеров Марии-Терезии, то тебе позволят приобрести место каймакама в Табарии!»