Проникнув в Камбоджу, французы не обошли своим вниманием и соседний Лаос. Французский консул обосновался в Луангпрабанге в 1886 г., а в 1893 г. Лаос стал французским протекторатом.

В 1887 г. французское правительство из завоеванных стран Индокитая создало так называемый Индокитайский союз. Правительство союза возглавлял подчиненный министру колоний Франции генерал-губернатор, имевший широкие административные полномочия. При нем в 1928 г. был создан консультативный орган — Большой совет по экономическим и финансовым делам. Половина совета состояла из высокопоставленных французских чиновников, представителей Колониального совета Кохинхины и Торговой и Сельскохозяйственной палат. Вторая половина состояла из представителей местного населения. В задачу совета входило рассмотрение проектов бюджетов союза и его членов, а также предложений по налоговой политике.

Все пять членов Индокитайского союза сохраняли свои собственные административные системы и местные правительства. Прямое правление французских чиновников было организовано только в Кохинхине, имевшей статус колонии, а не протектората. Губернатору Кохинхина, подчинявшемуся генерал-губернатору, помогал Колониальный совет, состоявших из французов и 12 местных жителей. В отличие от других участников союза, Кохинхина имела своего представителя в палате депутатов Франции.

В протекторатах управление производилось через местных чиновников, однако уцелели и традиционные административные институты. Так, в Аннаме и Тонкине власть формально принадлежала императорам, а Камбодже — королю. В Лаосе также имелся монарх, но его власть распространялась лишь на область Лаунгпхабанг в центральной части страны.

В каждом из протекторатов, где были созданы консультативные ассамблеи, имелся французский верховный резидент, а в Лаосе французский представитель назывался администратором.

Судопроизводство в Кохинхине производили французские магистраты. Под их юрисдикцией находились как европейцы, так и местные жители. В протекторатах дела туземцев рассматривались собственными органами юстиции, а дела иностранцев — французскими судами. Апелляции подавались в суды высшей инстанции в Сайгоне и Ханое, состоявшие из французских юристов, которым при разборе дел туземцев ассистировали местные чиновники.

«До установления французского господства в Индокитае верховным собственником земли там являлось государство в лице аннамского императора, который раздавал ее в вечное пользование своим подданным, которые, в свою очередь, уплачивали за это налог в государственную казну. В деревне основой землепользования и землевладения была община. Французское правительство объявило себя собственником всех "свободных" земель в Кохинхине, а в протекторатах контроль над ними постепенно захватили французские резиденты.

В 90-е годы XIX в. колониальные власти начинают наступление на общинные земли, в результате чего площади этих земель значительно сократились. К 30-м годам XX в. в Кохинхине их сохранилось только 3%, в Тонкине — 21%, в Аннаме — 25% от общего количества обрабатывавшихся земель. Экспроприированные общинные земли раздавались французским колонистам, чиновникам, миссионерам и военным. По официальным французским данным, к 1921 г. французы получили в концессии около 300 тыс. га земель, в том числе 71 тыс. га в Тонкине и 186 тыс. в Кохинхине»

{37}.

Одним из первых мероприятий французской администрации стало строительство железных и шоссейных дорог. К 1914 г. протяженность железных дорог в Индокитае составляла 1,5 тысячи км, а к началу Второй мировой войны было построено 3 тысячи км железных и 32 тысячи км асфальтовых дорог.

В период с 1888 по 1908 г. французские капиталовложения в Индокитай составили примерно 40 — 50 млн. золотых франков. В 1888 — 1918 гг. они возросли почти до 500 млн. золотых франков. Эти капиталовложения распределялись следующим образом: в промышленность — 249 млн. золотых франков, в транспорт — 128 млн., в сельское хозяйство — 40 млн. В целом французские капиталовложения достигли 492 млн. золотых франков.

С начала XX века развернулось широкое крестьянское движение, направленное против захвата земель и тяжелых налогов. В 1913, 1914 и 1915 гг. произошли восстания в Тонкине, Аннаме и Кохинхине. В 1916 — 1917 гг. в связи с голодом и большим набором рекрутов во французскую армию снова произошли крестьянские волнения.

Первый контакт русских с вьетнамцами состоялся в 1862 г., когда русский корвет «Калевала», совершавший кругосветное плавание, вошел в Сайгонскую бухту. На «Калевале» находился двадцатилетний гардемарин Константин Михайлович Станюкович, будущий известный писатель, который позже вспоминал: «Местные жители, узнав, что неведомый корабль прибыл с мирными целями, встретили посланцев далекой России с искренним радушием. В свою очередь, русские моряки отвечали им откровенным сочувствием, столкнувшись с полной драматизма жизнью и борьбой вьетнамского народа против иноземных колонизаторов».

А первым русским кораблем у берегов Северного Вьетнама стал крейсер первого класса «Забияка», пришедший 1 февраля 1894 г. в порт Хайфон.

Ну а в 1891 г. во Вьетнаме побывал император Николай II, который тогда еще был наследником-цесаревичем. 15 марта 1891 г. русская эскадра в составе крейсеров «Память Азова», «Адмирал Нахимов», «Владимир Мономах» и мореходных канонерских лодок «Маньчжур» и «Кореец» подошли к устью реки Меконг. «Нахимов» имел большую осадку, и его оставили в устье реки, а остальные корабли поднялись до Сайгона, где и находились до 19 марта. Причем «Память Азова» шел под флагом наследника-цесаревича Николая Александровича.

1 августа 1904 г. поврежденный в бою с японцами крейсер «Диана» зашел в Ханой, а затем в Сайгон. Французские власти могли помочь русским морякам заправиться топливом, сделать небольшой ремонт и уйти на Балтику. Однако колониальные власти были больше заинтересованы в сотрудничестве с японцами, нежели в «верном союзнике Франции». Они начали тянуть время, а затем потребовали разоружения и интернирования «Дианы».

В 20-х гг. XX века Франция содержала в Индокитае 26-тысячный корпус. Главной французской военно-морской базой был Сайгон, где имелись большой и два малых сухих дока, а также большой плавучий док. Постоянно в водах Индокитая находились четыре миноносца, две канонерские лодки и несколько вспомогательных судов. Периодически в Сайгон заходили французские крейсера.

Несмотря на все потуги Парижа, Индокитай по-прежнему оставался слаборазвитым регионом. Так, в 1921 г. ввоз в эту колонию составлял 363 млн. франков, а вывоз — 454 млн. франков.

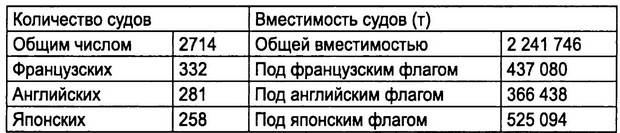

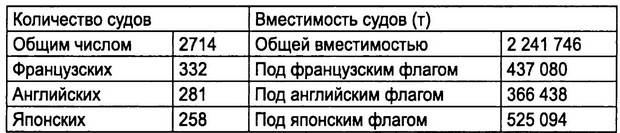

«Несмотря на сравнительно незначительные цифры этой торговли, она далеко не вся еще принадлежала Франции; в этом отношении любопытные цифры дает портовая статистика, которая указывает, что в порта Индокитая в указанном году вошло судов:

Таким образом, оказывается, что во ввозной морской торговле французский флаг занимает только около одной пятой всего тоннажа; его тоннаж оказывается меньшим ввозного тоннажа японского.