В 1944–1945 гг. в ОКБ-43 была спроектирована и изготовлена опытная 12,7-мм шахтная установка П-2К, предназначенная для подводных лодок. В походном положении установка убиралась внутрь лодки. Но на вооружение она так и не поступила. Война закончилась, а в дальнейшем подводные лодки решено было вооружать более мощными зенитными автоматами калибра 25–57 мм.

В 1943 г. в инициативном порядке в отделе главного конструктора завода № 2 (г. Ковров) началось проектирование 14,5-мм пулемета на базе 20-мм малосерийной авиационной пушки В-20. Пулемет создавался под патрон 14,5-мм противотанкового ружья. Ведущим конструктором по пулемету был С. В. Владимиров. Через 6 месяцев после начала проектирования был изготовлен первый образец 14,5-мм пулемета, получившего индекс КПВ-44 (крупнокалиберный пулемет Владимирова обр. 1944 г.).

Автоматика КПВ работала за счет энергии отдачи при коротком ходе ствола. Питание пулемета ленточное, лента металлическая звеньевая на 40 патронов. Ленты укладывались в металлическую патронную коробку. Вес тела КПВ-44 составлял 38 кг, длина 1930 мм, темп стрельбы 500–550 выстр/мин.

Полигонные испытания КПВ-44 прошли на Научно-исследовательском полигоне Сибирского военного округа в феврале 1944 г. с удовлетворительными результатами. В апреле 1944 г. было решено изготовить серию из 50 пулеметов и одну зенитную установку для войсковых испытаний.

В ОКБ-43 был создан пехотный станок конструкции С. А. Харыкина. Под названием 14,5-мм пехотный пулемет ПКП был принят на вооружение в 1949 г. Угол возвышения его составлял —5°; +20° при высоте линии огня всего 390 мм. Понятно, вести огонь по воздушным целям было невозможно. Станок был довольно тяжеловат — 114 кг, а вместе с телом пулемета система весила 161,1 кг. В походном положении ПКП перевозился в кузове автомобиля ГАЗ-51 или ГАЗ-63, в котором размещались также расчет и боекомплект. На небольшие расстояния (6–8 км) ПКП перевозился на прицепе за автомобилем или вручную расчетом. В горах он мог разбираться на отдельные части и перевозиться на вьюках.

Большой вес ПКП не устраивал ГАУ, поэтому конструктору НИИ-3 К. А. Барышеву в 1952 г. было выдано задание на проектирование более легкого станка, допускавшего зенитный огонь. Барышев спроектировал треножноколесный станок. Принципиальным различием обоих станков было то, что пулемет Харыкина стрелял только с колес, а Барышева — только с треноги, а колеса использовались лишь для транспортировки. Благодаря этому в новом станке были использованы легкие колеса и облегченные детали хода. Вес станка снизился до 41 кг. Новый станок был принят в 1955 г. под названием 14,5-мм станковый крупнокалиберный пулемет СКП.

Первая попытка создать корабельную установку под 14,5-мм пулемет Владимирова была предпринята в ОКБ-43 в 1944 г. 14,5-мм двуствольная турельная установка получила индекс 2У-В. Темп стрельбы одного ствола составлял 520–550 выстр/мин. Вращающаяся часть турели и основание установки были взяты от 23-мм установки У-23. Вес 2У-В составил 430 кг. В состав расчета входил один стрелок и два подносчика патронов.

Установка 2У-В прошла испытания, но в серийное производство не поступила.

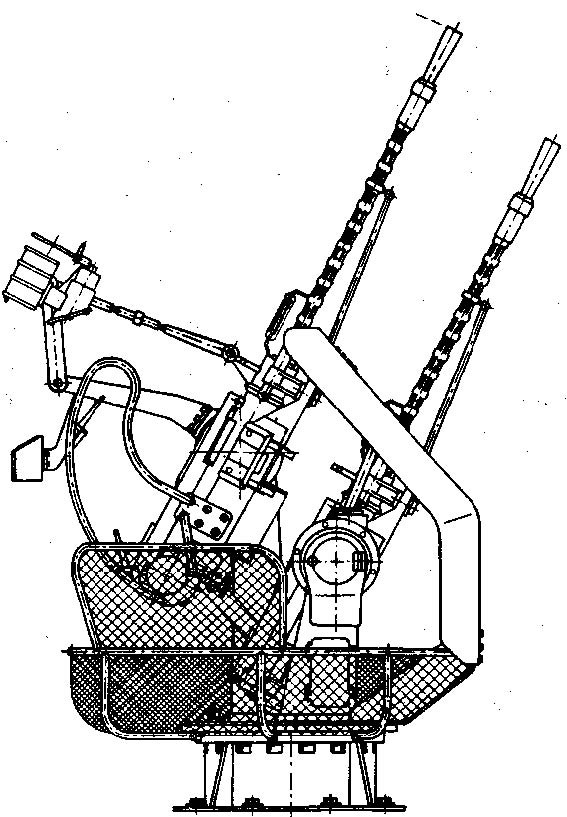

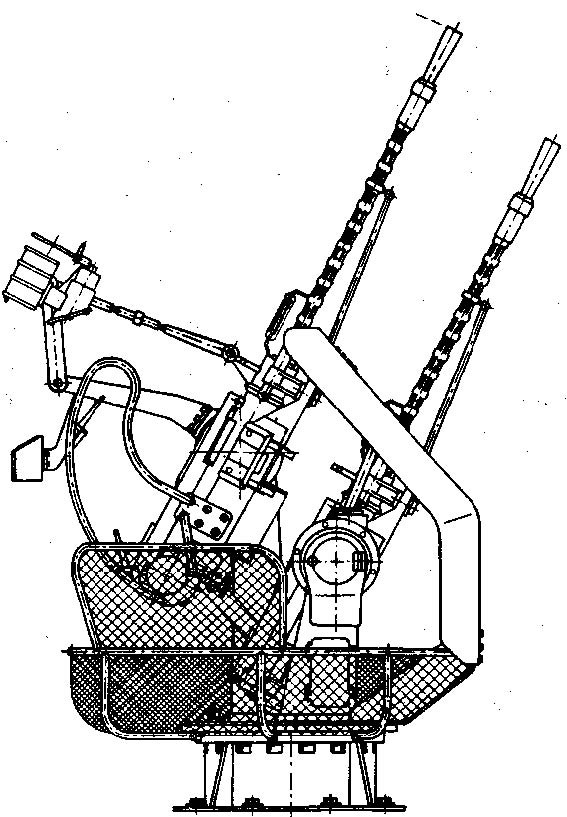

Тем не менее флот очень нуждался в пулеметах Владимирова. Еще 14 марта 1946 г. руководство ВМФ утвердило тактико-техническое задание на проектирование трех двухпулеметных установок с 14,5-мм пулеметами Владимирова. Разработка всех трех установок была поручена ОКБ-43. Параллельная разработка трех установок была вызвана не желанием устроить конкурс, а конструкцией кораблей, для которых проектировались установки. Так, установка 2М-5 проектировалась для торпедных катеров, 2М-6 — для бронекатеров, а 2М-7 — для тральщиков (рис. 9.6).

Рис. 9.6. 14,5-мм пулемет 2М-7.

Опытный образец палубной турельной установки 2М-5 был изготовлен ОКБ-43 в августе 1947 г. Установка имела два горизонтально установленных пулемета КПВ. Пулеметы наводились вручную стрелком, то есть механизмы приводов наведения отсутствовали. Для предохранения расчета от пуль и мелких осколков 2М-5 была снабжена горизонтальной броней. Толщина брони передней стенки составляла 8 мм, а задней — 4 мм. Питание пулеметов ленточное, в ленте имелось 80 патронов, вес снаряженной ленты составлял 18,7 кг. Прицел позволял вести огонь по воздушным целям, движущимся со скоростью до 250 м/с.

Заводские испытания опытного образца 2М-5 прошли с 11 по 25 мая 1948 г. Для проведения корабельных испытаний опытный образец 2М-5 был установлен на торпедном катере проекта 123К. В ходе испытаний с 4 по 8 ноября 1950 г. были получены удовлетворительные результаты, и 2М-5 была рекомендована к принятию на вооружение. Установку 2М-5 приняли на вооружение совместным постановлением Совмина СССР и ЦК КПСС № 3522–1403 от 30 июля 1952 г. и приказом военно-морского министра № 00 571 от 9 августа 1952 г. Цена одной установки — 81,5 тыс. рублей в ценах 1954 г.

Опытный образец башенной установки 2М-6 был изготовлен в 1948 г. в ОКБ-43. Установка имела два горизонтально установленных пулемета КПВ. Механизмы наведения установки имели гидравлический привод, спроектированный в ЦНИИ-173, в качестве резервного мог использоваться и ручной привод. Потребляемая мощность электродвигателя гидропривода — 1 кВт.

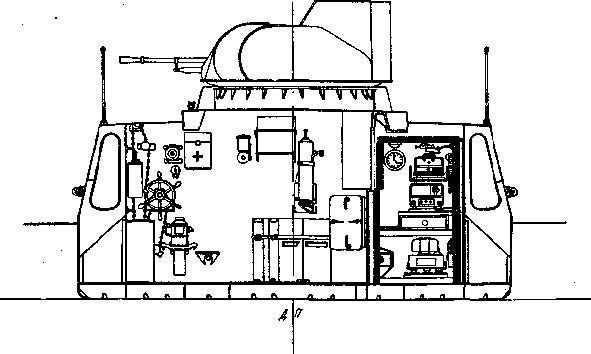

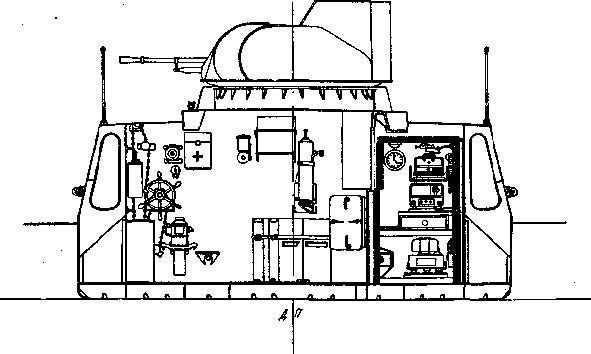

Поскольку установка предназначалась для бронекатеров, то она имела сравнительно (с 2М-5 и 2М-7) мощную броневую защиту. Установка выпускалась в двух вариантах — обычном 2М-6 и утяжеленном 2М-6Т, основным различием которых была толщина брони (рис. 9.7).

Рис. 9.7. 14,5-мм установка 2М-6Т на бронекатере пр. 192.

Вертикальное бронирование установки состояло из двух слоев: брони башни 7 мм — для 2М-6 и 8 мм — для 2М-6Т и брони экрана толщиной 7 мм — для 2М-6 и 14 мм — для 2М-6Т. Расстояние между экраном и башней составляло не менее 100 мм. Крыша башни имела броню толщиной 10 мм.

Заводские испытания опытного образца 2М-6 были проведены с 15 июля по 30 октября 1948 г., а корабельные — с 29 сентября по 6 октября 1949 г. на бронекатере БКА-439 проекта 191М Дунайской флотилии. По результатам испытаний установка была рекомендована к принятию на вооружение.

Установка 2М-6 была принята на вооружение постановлением Совмина № 3522–1403 от 30 июля 52 г. и приказом военно-морского министра № 00 571 от 9 августа 1952 г.

Опытный образец тумбовой установки 2М-7 был изготовлен в ОКБ-43 в сентябре 1947 г. Качающаяся часть 2М-7 состояла из двух люлек (верхней и нижней), соединенных между собой параллелограммной тягой. Качающаяся часть со станком была смонтирована на неподвижной тумбе, прикрепленной к палубе корабля. Установка имела два бронированных щита толщиной 8 мм.

Коллиматорный прицел КМТ-14,5 допускал стрельбу по целям, имеющим скорость до 200 м/с. Для стрельбы по целям, движущимся со скоростью от 200 до 300 м/с, применялся механический кольцевой прицел.