Но, увы, Нессельроде и ряд престарелых сановников уговорили царя отказаться от десанта в Босфор. Основной довод — русское «авось». Авось Европа нам спустит шалости в Дунайских княжествах, а за Проливы еще накажут.

В результате Николай I 8 июня 1853 г. подписал Манифест о введении войск на территорию Дунайских княжеств.

Кампания 1854 г. началась с переправы 14 марта русских войск через Дунай одновременно в трех местах: Браилове, Галаце и Измаиле. Вскоре были захвачены турецкие крепости Исакчи, Тульча и Мачин.

4 мая русские войска подступили к турецкой крепости Силистрия, а через четыре дня начались осадные работы. Крепость первоначально защищало 12 тысяч турок, позже ее гарнизон был доведен до 20 тысяч. Горчаков же собрал под Силистрией до 5 дивизий и 254 орудия. На 9 июня был назначен штурм крепости, но за два часа до штурма прибыл фельдъегерь и привез приказ Паскевича отступать за Дунай.

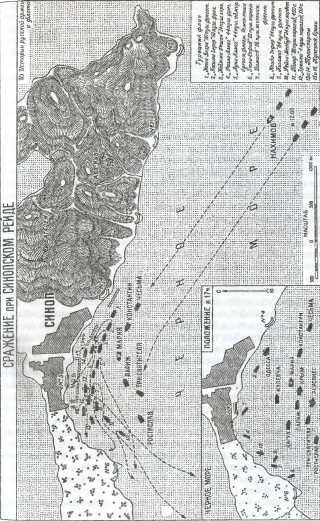

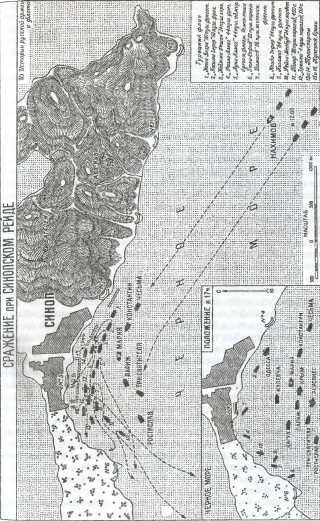

Сражение при Синопском рейде 17 ноября 1853 г.

Потеряв в ходе осады 2200 человек, русские войска отступили. Из-за угрозы Австрии Николай I был вынужден отдать приказ об оставлении Дунайских княжеств. 3 сентября последние русские части ушли за Прут. Дунайские княжества были заняты австрийскими войсками, образовавшими своеобразный буфер между турецкой и русской армиями. Таким образом, действия на Балканском театре были прекращены и более не возобновлялись.

С началом боевых действий турки резко увеличили доставку оружия разбойным племенам Кавказа, воевавшим против русских. Для прикрытия коммуникаций с Кавказским побережьем султан отправил в Синоп эскадру Османа-паши в составе 7 фрегатов, 3 корветов, 2 пароходов и 2 транспортов. Всего эскадра располагала 474 орудиями. Синоп имел удобную стоянку для кораблей и был защищен несколькими береговыми батареями. Батареи были вооружены 6–8 пушками калибра от 12 до 36 фунтов.

Турецкая эскадра в Синопе была блокирована русской эскадрой вице-адмирала П. С. Нахимова. Утром 17 ноября эскадра Нахимова в составе кораблей «Великий князь Константин», «Париж», «Три Святителя», «Императрица Мария», «Ростислав», «Чесма» и фрегатов «Кулевчи» и «Кагул» двинулась к входу в Синопскую бухту.

В 12 ч. 30 мин. турецкие корабли и береговые батареи открыли огонь по русской эскадре. Русские корабли встали на якорь в 320–380 м от вражеских кораблей и открыли огонь. Флагманский корабль «Императрица Мария» встал в 320 м от вражеского флагмана «Ауни-Аллах». Всего через полчаса боя турецкий адмирал приказал расклепать якорные цепи, и турецкий корабль выбросился на берег, где команда разбежалась. К 16 часам бой закончился. Корвет «Гюли-Сефид» взорвался на мине, а остальные турецкие суда выбросились на берег и горели. Бежать удалось лишь пароходу «Таиф», которым командовал Слэйд-Мушавер-паша. Парусные фрегаты «Кагул» и «Кулевчи» погнались за «Таифом», но догнать его не смогли. В нескольких милях от Синопа «Таиф» был встречен эскадрой Корнилова в составе пароходо-фрегатов «Одесса», «Крым» и «Херсонес», которые шли на помощь Нахимову. Слэйду удалось выжать из машины в 450 номинальных лошадиных сил 10-узловой ход, а русские пароходо-фрегаты не могли дать больше, чем 8,5 узлов. В результате англичанину удалось проскочить в Константинополь. Второй турецкий пароход — «Эрекли» — был сожжен в Синопской бухте.

К 18 часам в Синопскую бухту прибыли пароходы Корнилова. Корнилов попытался найти хоть одно турецкое судно, которое можно было бы отбуксировать в Севастополь в качестве трофея. Более-менее целым показался фрегат «Дамиад», выброшенный на мель у турецкой батареи № 6. Пароход «Одесса» снял «Дамиад» с мели, но осмотр показал, что фрегат так разбит артиллерийским огнем, что о буксировке в Севастополь нельзя и думать. Поэтому его на следующий день сожгли. Кстати, на «Дамиаде» найдено около 100 турецких матросов. Командир и офицеры фрегата в ходе боя захватили все уцелевшие гребные суда и бежали.

К концу боя, то есть к 16 часам, все береговые батареи турок были подавлены. При обстреле береговых батарей часть русских бомб залетела в город Синоп и подожгла его. Другой причиной пожаров в городе официальные русские источники называют горящие обломки от взорвавшихся турецких судов. Заметим, однако, что «вчистую» сгорела турецкая часть города, христианская же часть, заселенная в основном греками, осталась совершенно невредима.

Среди сожженных в Синопе турецких судов был и фрегат «Фазли-Аллах», бывший русский фрегат «Рафаил», взятый в плен турками в 1829 г. 4 июня 1829 г. Николай I высочайше повелел «предать огню фрегат „Рафаил“, как недостойный носить русский флаг, когда возвращен будет в наши руки». Через 24 года Нахимов выполнил это высочайшее повеление.

В ходе Синопского боя русские потеряли 37 человек убитыми и 233 ранеными, причем среди убитых не было ни одного офицера. Всего русские корабли сделали 18 063 выстрела. Общий вес снарядов составил 19 871 пуд, то есть 325,5 тонн.

Оценивая Синопское сражение, вице-адмирал Корнилов писал: «Битва славная, выше Чесмы и Наварина… Ура, Нахимов! М. П. Лазарев радуется своему ученику».

Высадка союзников в Крыму, оборона Севастополя, равно как и боевые действия на Балтике, в Белом море и на Тихом океане в 1854–1855 гг., выходят за рамки нашего повествования, поскольку проходили практически без участия турок. Они, как и разбои крымских татар, нашли отражения в других моих книгах

[53]

.

Для нас представляют интерес лишь боевые действия на Кавказе. К осени 1853 г. в составе Отдельного Кавказского корпуса насчитывалось 128 батальонов пехоты, 11 эскадронов кавалерии, 52 полка казаков и конной милиции, 23 батареи (232 орудия). Но подавляющее большинство этих войск сражалось с восставшими племенами горцев, поэтому на турецкой границе находилось только 19,5 батальонов пехоты, 2 дивизиона драгун и небольшое число иррегулярной конницы. Поэтому Николай I был вынужден перебросить из Севастополя на турецкую границу 13-ю пехотную дивизию с ее артиллерией. По прибытии 13-й дивизии на границе с Турцией был сформирован Действующий корпус под командованием генерал-лейтенанта князя Василия Осиповича Бебутова. Корпус был разделен на отряды: в Гурии — 6 батальонов, 2 сотни казаков, 34,5 сотни милиции, 12 орудий; в Ахалцыхском уезде — 8 батальонов, 3 сотни казаков, 3 сотни милиции, 8 орудий; в Ахалкалакском отряде — 4,5 батальона, 2 сотни милиции, 4 орудия; в Александропольском отряде — 11,75 батальона, 10 эскадронов, 5 сотен милиции, 48 орудий; в Эриванском уезде — 3,5 батальона, 14 сотен милиции, 8 орудий. Всего в составе Действующего корпуса было 33 батальона, 10 эскадронов, 26 сотен казаков, 54 сотни милиции, 80 орудий. По ходу дела роль Бебутова свелась только к командованию Александропольским отрядом.

Боевые действия на Кавказском театре начались с захвата турками в ночь на 16 октября 1853 г. поста св. Николая.