В этих условиях Норвегия расширяет свои территориальные воды: вначале — с 4 до 6 миль, а затем — и до 12 миль. Более того, она вводит в одностороннем порядке так называемые бестраловые зоны, которые значительно распространяются за пределы 12 миль. По существу, в открытую часть моря. Справедливости ради, следует отметить, что норвежцы заранее оповестили нас об этом и даже пошли на некоторое уменьшение участков бестраловых зон. Однако на полную их отмену не согласились. Таким образом, был создан опасный прецедент, когда прибрежное государство в одностороннем порядке вводит меры регулирования рыболовства в открытых районах Баренцева моря. Хотя и при молчаливом согласии своего основного партнера-соседа — Советского Союза.

Возникает вопрос: почему в то время при всей своей политической, экономической, военной и рыболовной мощи Советский Союз пошел на это? Ответ на него прост: только потому, чтобы не настраивать против себя простых норвежских рыбаков или, как тогда говорили в ЦК КПСС, тружеников моря, которые к тому же дружественно относились к своему социалистическому соседу. Учитывалось и то, что многие из рыбаков входили в социалистическую (в последующем — рабочую) партию Норвегии, немало было и членов коммунистической партии этой страны. Так что, элемент стратегической политики накладывал свой отпечаток и на принятие решений по рыболовным проблемам, что у нас — практиков Северного бассейна — встречало неодобрение, которое, правда, дальше «ворчания» не шло. Как говорится, «против власти не попрешь». Да и сам министр А. А. Ишков постоянно подчеркивал и твердо проводил линию — с соседями ссориться нельзя, надо договариваться. Ряд специалистов МИД, анализируя этот период уже в сегодняшнее время, высказывают мнение, что из-за рыболовных проблем якобы назревало военное противостояние между Советским Союзом и НАТО в Боренцевом море! Это преувеличение. Как свидетель тех далеких событий и их активный участник, подчеркиваю, что никаких предпосылок к силовому противостоянию из-за рыболовных проблем не было.

Вмести с тем Норвегия, введя бестраловые зоны, и вдохновленная объявлением в то время в одностороннем порядке Исландией 50-мильной рыболовной зоны, сама начала прорабатывать вариант введения 50- либо 100-мильной рыболовной зоны вдоль своего побережья.

Одновременно с этим на международной Конференции ООН по морскому праву уже «витал неотвратимый демон» — введение повсеместно для целей рыболовства 200-мильных зон. В этих условиях глава норвежской делегации на Конференции ООН министр по вопросам морского права и рыболовных границ Енс Эвенсен, весьма влиятельный и авторитетный политик, занял у себя в Норвегии выжидательную позицию. Он вел линию на сдерживание требований рыбаков об объявлении Норвегией каких-либо промежуточных (50–100-мильных) зон до принятия решения на Конференции ООН по морскому праву, и был уверен в неотвратимости повсеместного введения 200-мильных зон. Другими словами, зачем вводить в одностороннем порядке 50–100-мильную зону, настроив против Норвегии всех и, прежде всего, своего могучего соседа — Советский Союз, когда можно будет через 2–3 года на основе международного права ввести зону в 200 миль. И тем самым избежать возражений соседей и защитить для Норвегии не только рыбные, но и, что особенно важно, углеводородные ресурсы дна морей континентального шельфа Баренцева моря. И в этом Енс Эвенсен оказался прав.

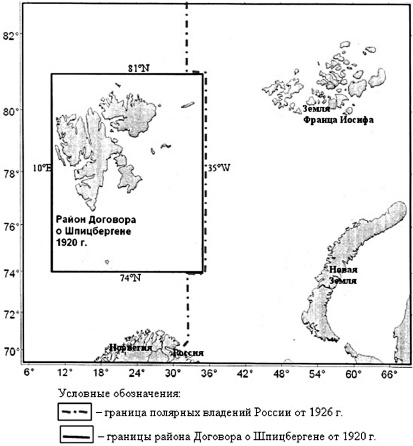

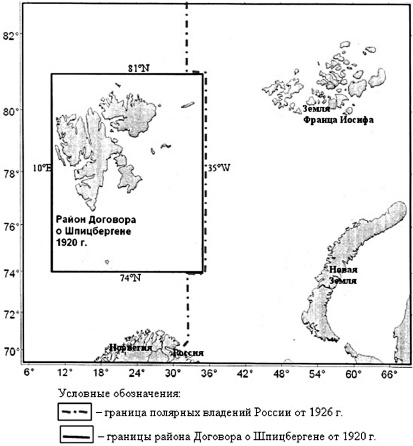

В непростых условиях для нашего рыболовства, когда еще были не ясны перспективы завершения работы Конференции ООН по морскому праву, министр рыбного хозяйства Советского Союза Александр Ишков в конце 1973 г. собрал у себя в кабинете руководителей Северного бассейна с участием специалистов Северной рыбопромысловой разведки Главка «Севрыба» и ПИНРО (автор тоже принимал участие в этом заседании), и дал задание: срочно выполнить все расчеты наших потерь в случае объявления Норвегией в одностороннем порядке бестраловых зон, а также 50-, 100-, либо 200-мильных рыболовных зон в Баренцевом море; выработать предложения по поиску вариантов восполнения этих потерь. Словом, попытаться определить потери в условиях неделимости рыбных запасов и самого Баренцева моря, где в то время все районы были доступны для рыболовства, хотя и существовали границы района Договора о Шпицбергене 1920 г. и граница Полярных владений СССР (рис. 1).

Рис. 1. Границы морских районов, введенные в 1920–1926 гг., которые не препятствовали рыболовству российских судов в Баренцевом море до 1977 г.

Такая работа была проделана в короткий срок специалистами Главка «Севрыба» и учеными ПИНРО. В ней на 74 страницах в виде альбома давался подробный анализ, с соответствующими картами и таблицами, ситуации, складывающейся в Баренцевом море и возможных путях сохранения нашего рыболовства в условиях объявления Норвегией различных вариантов протяженности зон. Расчеты показывали, что при введении бестраловых зон наши потери трески и пикши составят не менее 15–20 %, а при введении 200-мильной зоны около 40–60 % годового вылова. При этом существенно ухудшался видовой состав вылова за счет облова более мелкой трески и пикши и недоступности массового промысла трески, пикши, окуня, палтуса и других объектов в западных районах Баренцева моря.

Вместе с тем, компенсация потерь в объеме вылова все же была возможной при интенсификации промысла в нашей зоне Баренцева моря на молодой треске, пикше (что нерационально), либо вывод флота в отдаленные открытые районы Северной Атлантики и в район Договора о Шпицбергене. Предлагалось также заключить с Норвегией ряд межправительственных соглашений, проекты которых были разработаны в регионе с участием специалистов министерства и приложены к аналитической работе. Уже тогда предвиделась ситуация, при которой необходимо будет договариваться о правилах и режиме рыболовства, прежде всего, в приграничных смежных участках моря, где промысел ведут как рыбаки России, так и Норвегии, что в последующем полностью оправдалось.

Именно этот тщательно проработанный специалистами Северной промразведки и ПИНРО аналитический материал послужил для нашей делегации основой при переговорах с Норвегией по решению целого ряда проблем, среди которых такие важнейшие, как: деление ОДУ по треске, пикше, мойвы на национальные квоты между Норвегией и Советским Союзом и, самое главное, достижение договоренностей о районе смежного участка рыболовства, о Временных правилах и режиме промысла в нем, а также о рыболовстве в районе архипелага Шпицберген.

В то же время и норвежская сторона готовила свои варианты решения данных проблем. Забегая вперед, замечу, что наши «домашние наработки» выглядели на переговорах весомее, это в последующем признавали в своих воспоминаниях участники норвежской делегации. Так, в прошлом директор Директората по рыболовству Норвегии Халмстейн Расмуссен, принимавший участие в переговорах по этой проблеме, вспоминает, что норвежская делегация, выдвинув свои тщательно разработанные МИД и Министерством рыболовства Норвегии предложения по решению проблем рыболовства и разграничению морских пространств, были на следующий день «…советской стороной, к нашему удивлению, разбиты в пух и прах. Неясно было одно: как они за такое короткое время могли так тщательно, пункт за пунктом, проанализировать наши предложения. Русские сделали такой основательный анализ, как будто они знали наши предложения заранее». Как участник этих переговоров с советской стороны, замечу, что все это — результат анализа, на основе заранее подготовленных, упомянутых выше, материалов. В то же время наша делегация никаких «заранее норвежских предложений» не имела и не располагала ими.