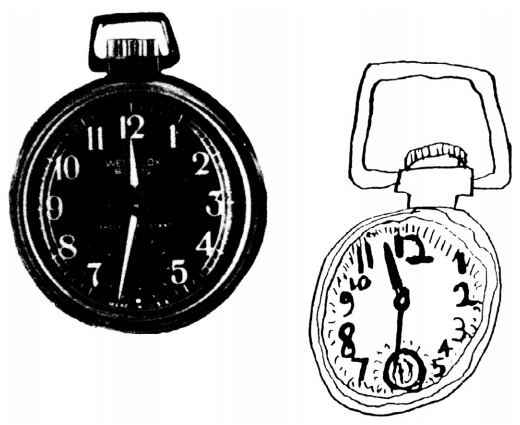

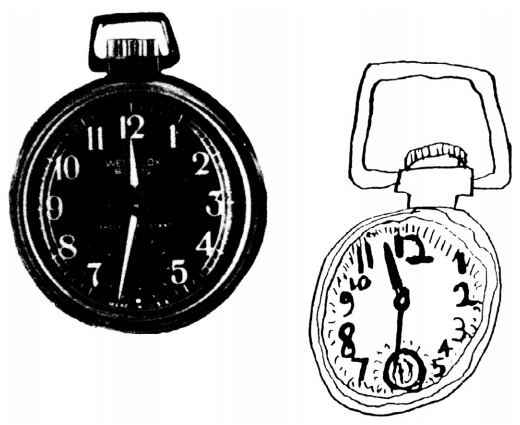

Вот и сейчас результаты налицо. Хосе на удивление верно воспроизвел часы. Все элементы на месте (во всяком случае, все ключевые элементы – нет только надписей «Westclox», «shock resistant», «made in USA»). Ha рисунке отражено не просто точное время (11:31), но и каждое минутное деление, внутренний секундный циферблат и, наконец, ребристый винт завода и трапециевидное ушко для цепочки. Ушко удивительным образом выросло, но во всем остальном пропорции сохранены. Ах да, цифры! – они оказались разных размеров и форм, одни тонкие, другие толстые, некоторые вдоль ободка, другие ближе к центру; кроме обычных, попадаются замысловатые, даже как будто готические. И внутренний циферблат – в оригинале он почти не заметен, а на рисунке виден отчетливо, как на старинных астролябиях. Общее впечатление передано поразительно верно, часы ожили – а ведь смотритель сказал, что Хосе не понимает, что такое время. В целом, странная смесь абсолютной, почти навязчивой точности и любопытных вариаций.

Как же так, – не могу успокоиться я по пути домой, – идиот, аутист? Нет-нет, тут должно быть что-то еще…

В тот первый раз, в воскресенье вечером, я приехал к Хосе по неотложному вызову. Все выходные его мучили сильнейшие судороги, и накануне вечером я по телефону назначил ему новое лекарство. После было решено, что судороги «взяты под контроль», и больше моего совета не потребовалось. И все же я никак не мог забыть эти часы: в том, как нарисовал их Хосе, была какая-то загадка. Нужно было повидать его еще раз, и я назначил следующую встречу. Я также запросил полную историю болезни – при первой консультации мне удалось взглянуть только на направление, в котором не было почти никаких сведений о Хосе.

Не зная, зачем его опять тащат к врачу (думаю, ему было все равно), Хосе явился в клинику со скучающей миной, но, увидев меня, весь просиял. Исчезло выражение скуки и равнодушия, которое я запомнил с прошлого раза, и лицо его озарилось внезапной робкой улыбкой – словно приотворилась какая-то наглухо закрытая дверь.

– Я думал о тебе, Хосе, – сказал я ему, протягивая авторучку. – Ну что, порисуем еще?

Даже не понимая слов, он все легко уловил по тону.

Что бы предложить ему нарисовать? Как всегда, у меня под рукой оказался очередной номер журнала «Дороги Аризоны». Я люблю это издание за отличные иллюстрации и обычно ношу с собой, используя при неврологическом тестировании. На этот раз фотография на обложке изображала идиллическую картину – озеро и два человека в каноэ на фоне гор и заката. Хосе начал с переднего плана, с почти черной массы берега, резко контрастировавшей с более светлой водой. Очертив ее точными линиями, он принялся закрашивать центральную часть. Но тут нужна была кисточка, а не ручка.

– Давай это пропустим, – посоветовал я. – Начнем прямо с каноэ.

Хосе послушался и быстро, почти без колебаний вывел силуэты людей и корпус. Затем он бросил взгляд на оригинал, отвел глаза, как бы фиксируя изображение в уме, и, косо наклонив ручку, решительно нанес штриховку.

Все это меня опять удивило, причем даже больше, чем в прошлый раз, поскольку речь теперь шла о целой сцене. Поразительна была скорость и абсолютная точность, с которой был сделан рисунок, особенно если учесть, что Хосе лишь раз мельком взглянул на обложку, сразу запомнив все необходимое. Это решительно противоречило предположению о простом копировании (смотритель как-то обозвал Хосе «ксероксом») и говорило об усвоении картинки как целостной сцены, о развитых способностях не механического воспроизведения, а понимания изображенного.

Более того, если присмотреться к рисунку, в нем можно различить драматический элемент, которого нет в оригинале. Крошечные человеческие фигурки увеличены, они живут и действуют, тогда как на фотографии это почти не заметно. Все элементы, при помощи которых Ричард Вольгейм определяет «иконичность», – субъективность взгляда, сознательность, драматизация – присутствуют в рисунке. Способность точной передачи у Хосе, несомненно, сочетается с воображением и оригинальностью. Он рисует не просто каноэ, но свое каноэ, личный взгляд на него.

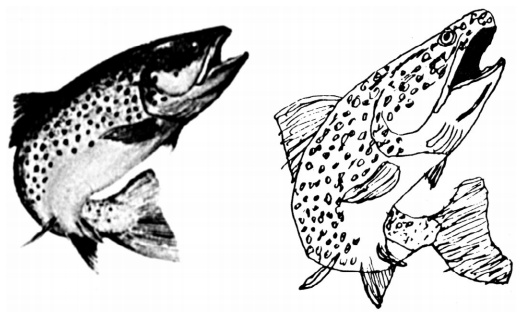

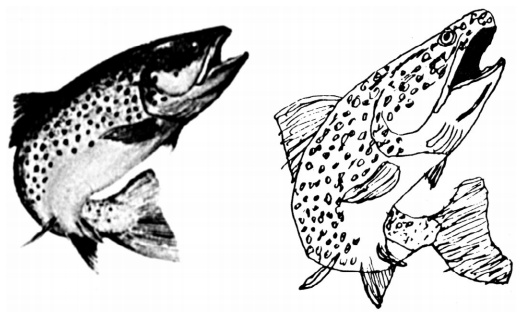

Еще полистав журнал, я наткнулся на статью о ловле форели. На одной из страниц акварель в мягких тонах изображала ручей среди скал и деревьев. На переднем плане радужная форель, казалось, готова была выпрыгнуть из воды.

– Нарисуй мне вот эту рыбу, – попросил я Хосе.

Он изучил картинку и, улыбнувшись своим мыслям, склонился над листом. С видимым удовольствием, улыбаясь все шире, он принялся рисовать. Через некоторое время заулыбался и я: освоившись в моем присутствии, Хосе вошел во вкус, и передо мной оживала не просто рыба, но рыба с «характером».

В оригинале всякая индивидуальность отсутствовала – существо на ней смотрелось двумерным, безжизненным и смахивало скорее на чучело. Нарисованное же Хосе, напротив, было абсолютно трехмерно, объемно и гораздо больше напоминало живую рыбу. Добавились не просто достоверность и жизнь, но что-то еще, что-то крайне выразительное, хотя и не вполне рыбье: зияющая пасть кита, крокодилье рыльце, человеческий глаз с узнаваемо-лукавым выражением. Ясно было, почему Хосе улыбался: рыбина вышла очень смешная – живая форель-прощелыга, сказочный персонаж, что-то вроде Лакея-лягушки из «Алисы в Стране Чудес».

Теперь мне было над чем задуматься. В прошлый раз часы удивили и заинтриговали меня, но никаких выводов я сделать еще не мог. Каноэ показало, что Хосе обладал по меньшей мере мощной зрительной памятью. Рыба же выявила живое и ясное воображение, чувство юмора и особого рода сказочную фантазию. Речь, конечно, не шла о высокой живописи – я имел дело с примитивом, с детским рисунком, – но приметы настоящего искусства были налицо. Открытие это оказалось весьма неожиданным, поскольку воображения и игры никак не станешь ожидать ни от аутиста, ни от идиота, пусть хоть трижды ученого. Так, по крайней мере, принято считать.

Много лет назад моя хорошая знакомая, невролог Изабель Рапен, уже принимала Хосе в детской неврологической клинике в связи с упорными судорогами. На основании своего обширного опыта она тогда заключила, что он аутист. Вот что писала доктор Рапен об этом заболевании: