Эпиталамус любопытен не сам по себе, а его основой – железой, называемой эпифизом. Это образование промежуточного мозга регулирует суточный ритм жизни организма. Формально, для исполнения такой функции эпифизу было бы достаточно просто вырабатывать два гормона – серотонин и мелатонин. Из них за повышение сонливости отвечает второй, поэтому в крови человека ночью его всегда особенно много. Серотонин же является не столько бодрящим гормоном, сколько гормоном как бы стабилизирующим. Он стимулирует нервные окончания мозга, побуждая их к активной деятельности и вниманию. И он же регулирует скорость процессов нервных окончаний во всем организме. Оттого, надо понимать, серотонин и называют иногда гормоном счастья. Когда он присутствует в крови в достаточном количестве, человек бодр, спокоен, уверен в себе и уравновешен.

В то же время очевидно, что выработкой двух почти противоположных гормонов дело здесь ограничиваться не может. Хотя бы потому, что эпифиз должен еще уметь каким-то образом различать, когда и на производство какого из двух гормонов ему следует налечь, не так ли? И эпифиз действительно весьма неплохо ориентируется в текущем для организма времени суток. Если бы это было не так, если бы он работал только по одной, заданной при рождении программе, об успешной смене часовых поясов человеку и мечтать было бы нечего. Допустим, переехавшие в Соединенные Штаты Америки эмигранты из стран Восточной Европы так и работали бы до конца своих дней по ночам, высыпаясь лишь в разгар местного рабочего дня. И не имели бы ни малейшего шанса спустя даже десятки лет после эмиграции перестроить свой биологический график под изменившийся суточный ритм.

А столь удивительной точности в определении времени суток эпифиз обязан своим особым клеткам, которые занимаются выработкой обоих гормонов. Эти клетки называются пинеалоцитами и морфологически (по структуре) очень похожи на клетки кожи, вырабатывающие меланин. Это – известный каждому гормон, который обеспечивает пигментацию кожи под воздействием солнечных лучей. Чем больше меланина в коже, тем быстрее, проще и лучше загорает человек. Кроме того, меланинпродуцирующие клетки во множестве содержатся в сетчатке глаза. Так вот, подобного же рода клетки есть и в ткани эпифиза. Информацию об уровне освещенности им «предоставляет» глазная сетчатка. А уж в соответствии с полученными данными они попеременно вырабатывают серотонин утром и мелатонин (не путать с меланином!) – во второй половине дня. Точнее, первая «смена приоритетов» в пинеалоцитах наступает ориентировочно к двум часам пополудни. А часам к девяти утра происходит вторая, при которой уровень мелатонина снижается до минимума, зато серотонин достигает нормальных дневных значений.

Существование в эпифизе этого интереснейшего, в остальном вовсе для тканей мозга не характерного механизма объяснить сложно. Почему бы ему, в самом деле, не ориентироваться, скажем, на сигналы из самих зрительных центров коры? Ведь туда информация тоже поступает напрямую, по зрительному нерву – так чем она ему недостаточно достоверна? И связь между этой железой (принадлежащей к структуре мозгового ствола) со структурами большого мозга не является односторонней. Так что передача таких сигналов из коры «технически» была бы вполне возможна… Тем не менее эпифиз ориентируется почему-то на собственные данные.

А эта же железа у птиц «поступает» еще оригинальнее. Птичий эпифиз мало того, что выполняет функции навигационного компаса, помогающего пернатым ориентироваться в сторонах света, так он вдобавок различает уровень освещения снаружи прямо сквозь черепную кость! Кроме того, существуют некоторые данные из области эволюции человеческого мозга, позволяющие предположить, что эпифиз не всегда находился внутри окружающих его нынче других разделов. Возможно, что и у человека он ранее был расположен над областью мозжечка – ориентировочно в районе макушки, чуть ближе к затылку. Что, в свою очередь, вызывает прямые ассоциации то ли с концепцией чакр в йоге, то ли с магией «третьего глаза».

Но слишком увлекаться такими воображаемыми аналогиями не стоит.

Во-первых, фактических, материальных данных о том, что человек вообще эволюционировал, не существует. То есть никакого скелета, принадлежащего точно не обезьяне и точно человеческому предку, до сих пор никто не находил. Промежуточных форм между обезьяной и человеком (равно как и между динозаврами и современной фауной) просто не обнаружено, хотя костей самих динозавров за столько лет откопали уже целую груду…

Во-вторых, из отсутствия физически доступного для исследования материала следует, что все научные построения в данной области производились виртуально. То есть на основе исключительно предположений ученых и при помощи компьютерного моделирования. А предполагать можно самые разные вещи, вплоть до полной фантастики – тем паче, что компьютер в антропологии ничего не смыслит и на ошибку указать не сможет.

В-третьих, по поводу расположения и назначения «третьего глаза» различные направления мистики и эзотерики спорят до сих пор. Кто-то готов клясться головой, будто сей загадочный орган, отвечающий за дар прорицания, находится посередине лба, над линией бровей и четко промеж них. А кому-то он видится действительно расположенным на макушке, в области родничка – точки начала роста волосяного покрова головы. Только йога определилась в вопросе сразу и навсегда: на макушке расположена чакра сахасрара (название приблизительно переводится как «лотос с тысячей лепестков»), которая обеспечивает связь человеческой души с энергетическими потоками Вселенной. Значение этой чакры связано с чистым сознанием космоса и просветлением…

И вообще, не следует забывать, что нынче в этом месте у человека находится мозжечок. Был ли эпифиз когда-либо «третьим глазом» или нет, современное его назначение носит совершенно другой характер. Но от этого не менее важный для организма. Как уже было отмечено ранее, способность группки полупрозрачных клеток вырасти за девять месяцев до размеров трехкилограммового здорового младенца – это чудо не худшее, чем превращение ломтя хлеба в стакан водки. Все зависит исключительно от точки зрения на вопрос.

Таким образом, если говорить о мозговом стволе в целом, он выполняет несколько важнейших функций, отличных от таковых у мозжечка. Первая – это снабжение головного мозга необходимой ему в весьма немалых количествах энергией из глюкозы, присутствующей в крови. Вторая состоит в самом непосредственном участии, которое принимают его структуры в вопросах нейрогуморальной регуляции организма. Как-никак от решений, которые принимает мозговой ствол, зависит, сколько и как будет спать его обладатель, будет ли он есть с аппетитом или вяло, возникнут ли у него тромбы в сосудах и будет ли ему жарко аль холодно. А это, согласимся, заслуживает определенного признания!

Большой мозг человека: чего там только нет!

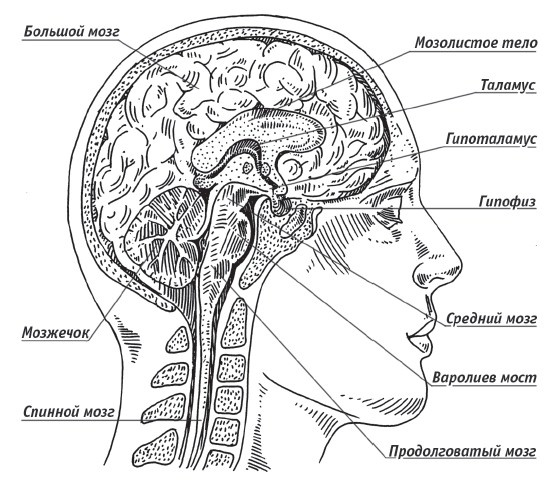

Рис. 3. Большой мозг и другие важные составляющие тайны

И наконец, самый заметный, высокоразвитый и крупный отдел центральной нервной системы. Сложно даже сразу сказать, что именно делает его таким запоминающимся. То ли это выдающиеся (по сравнению с остальными частями, конечно) размеры, то ли необычный и причудливый рисунок извилин, избороздивший его поверхность. Во всяком случае, благодаря этой относительной известности, сообщение о том, что большой мозг человека состоит из правого и левого полушарий, новостью ни для кого не является. Соединены они между собой мозолистым телом — скоплением нервных волокон аксонов.