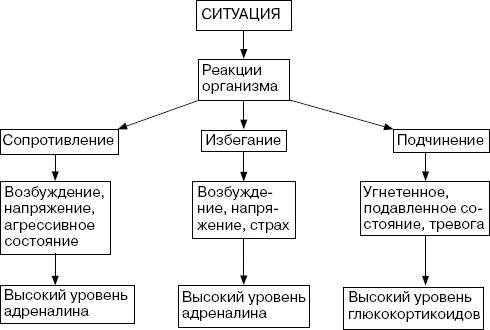

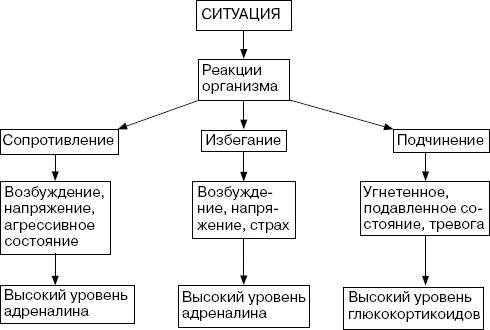

Как следует из текста и схемы, различные по качеству паттерны поведенческих реакций при стрессорных состояниях обеспечиваются различными биохимическими механизмами. В одних случаях преобладают катехоламины, а в других — гормоны коры надпочечников. Необходимо подчеркнуть, что выдвинутая в свое время Лазарусом и Фолкманом концепция преодоления основана на физиологическом, когнитивном и оценочном аспектах эмоций. Преодоление ситуации может, как это уже указывалось выше, быть активным или пассивным. Но в любом случае решающим фактором для формирования данной и последующих систем (конструкций) поведенческих реакций является результат, который также может быть позитивным или негативным. Исходя из теории функциональных систем П.К. Анохина, именно результат является важнейшим системообразующим фактором. Разумеется, в том случае, если отрицательный результат в критической ситуации не приведет к разрушению системы. Поэтому в реальных условиях мышление и сознание человека всегда пытается представить (учитывает) крайнюю возможность развития негативной фазы ситуации, даже если таковая не является прямой и явной угрозой для жизни.

Это происходит путем формирования системы оценки как самой ситуации, так и ее развития и результата. Оценка есть не что иное как суждение, формирующееся в мышлении и сознании человека и представляющее собой сложный комплекс образов, р ечевых (словесных) сочетаний и заключений, также формирующихся либо в виде образов, либо в виде смысловых словосочетаний. Оценка — есть этап формирования системы экстремум — антиэкстремум, позволяющий выстроить последующую цепочку причинно-следственных связей в ситуации.

Интересно отметить, что люди, склонные к агрессивному проявлению в любой, в том числе и чрезвычайной ситуации, чаще дают неадекватную оценку своим действиям, чем люди, склонные к спокойному, взвешенному анализу ситуации. Но в то же время агрессивное начало в определенных ситуациях может сыграть позитивную роль в формировании адекватной ответной реакции.

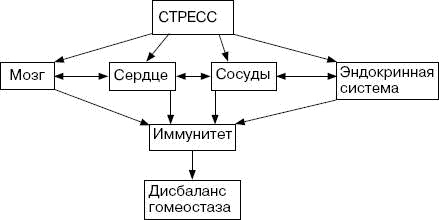

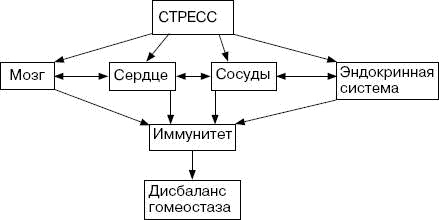

Необходимо подчеркнуть, что независимо от того, что является причиной стресса, какова длительность воздействия стрессорных факторов, предшествующих развитию стресса, и даже в какой форме проявляется стресс, главной и наиболее уязвимой мишенью стресса является сердечнососудистая система человека. Ишемическая болезнь сердца сама по себе может на первых этапах развиваться медленно и почти бессимптомно, но в условиях стрессорных нагрузок она может резко активизироваться и принять крайне негативные формы вплоть до инфаркта миокарда и, так называемой мгновенной смерти (причина та же). При этом отмечено, что люди с выраженной эмоциональной компонентой в стрессорных условиях чаще подвергаются опасности синдрома мгновенной смерти, чем люди, менее эмоциональные, более уравновешенные и спокойные. Следует отметить, что в индустриально развитых странах смертность от заболеваний сердечнососудистой системы (инфаркт миокарда, ишемия, инсульт) составляет более 50 % всех летальных исходов. Даже в Швеции — европейской стране с наиболее высоким уровнем жизни и социальной защищенности — 2 тыс. человек в год кончают жизнь суицидом, а 20 тыс. совершают попытки к самоубийству. Все это говорит о том, что проблема стресса и борьбы с ним выходит на одно из ведущих мест среди прочих тревожных проблем человеческой цивилизации.

Схема 55

Мишени стресса

По восприимчивости сердечнососудистой системы к стрессу людей можно подразделить на два типа: стресс-коронарный тип А — наиболее восприимчив к воздействию стрессорных факторов именно на сердце и сосуды и тип Б — устойчивый в реакциях сердечнососудистой системы к стресс-факторам.

Характерологически, люди типа А отличаются повышенной реактивностью, напряженным темпом и ритмом жизни, они тщеславны и стремятся во что бы то ни стало достичь поставленной цели. Чаще это люди с невротическим складом характера и очень подвижной, реактивной эмоциональной компонентой.

Отмечено, что атеросклероз коронарных сосудов у людей типа А наблюдается в 6 раз чаще, чем у людей типа Б. У типа А чаще наблюдается повторный инфаркт миокарда. В то же время следует отметить, что люди типа А в экстремальных ситуациях, при необходимости быстрой реакции в условиях дефицита времени, могут сформировать более адекватную ответную реакцию, чем люди типа Б. Но при этом последующая «цена» такого напряжения, как правило, более негативна со стороны проявлений сердечнососудистой системы, чем у типа Б.

Мы уже отмечали, что первичным звеном, включающимся в формирование ответной реакции на стрессорные факторы, является нервная система и в первую очередь кора больших полушарий мозга, ее центральные проекционные зоны, в которых происходит первичный анализ и синтез афферентных сигналов. Здесь будет интересно и полезно рассмотреть один из механизмов ЦНС, позволяющий более адекватно сформировать стереотип ответной поведенческой реакции человека на стрессорное воздействие внешней среды. В последующих разделах мы будем неоднократно обращаться к этому механизму, чтобы показать насколько важно в реальной обстановке стресса и чрезвычайной ситуации владеть способами управления ситуацией, используя приемы тренинга и концентрации внимания.

Известно, что любой сигнал, поступающий с периферии в ЦНС, формирует в соответствующей корковой зоне очаг возбуждения. Активация группы центральных нейронов, которые интегрируют и анализируют первичный афферентный сигнал, может происходить более успешно (адекватно) и в более короткие сроки, если вокруг очага возбуждения возникает зона торможения нейрональной активности. Принцип доминанты (по А.А. Ухтомскому) позволяет понять, каким образом среди массы других афферентных сигналов, ежесекундно поступающих в ЦНС, мозг, мышление и сознание выделяют один сигнал или группу сигналов, имеющих наиболее важное значение для организма. Процесс периферического торможения, возникающего вокруг очага возбуждения, имеет строго определенную пространственную конфигурацию, лабильность и длительность.

Он выстраивается в нейрональных ансамблях по строго определенной программе, существующей изначально в ЦНС. И хотя механизм доминанты изучен давно, нейрофизиология сегодняшнего дня все еще не может дать достаточно четкого ответа, каким образом в нейрональных цепочках формируется именно тот вариант соотношения возбуждения и торможения, который в конечном итоге создает адекватную или даже единственно возможную последовательность сигналов, запускающих механизм адекватной поведенческой реакции организма. Фактор опыта несомненно играет определенную роль. Но как тогда объяснить случаи, когда человек, ранее никогда не имевший и малейшего представления о том, что необходимо делать в первую очередь в экстремальной ситуации, тем не менее находит единственно правильное решение? Таких случаев зафиксировано множество и данный феномен никак не укладывается в общепринятую парадигму мышления. Совершенно очевидно, что здесь срабатывают иные механизмы и на ином уровне, чем это можно представить, исходя из классических нейрорефлекторных концепций, использующих принцип доминанты.