Несмотря на это, до самой смерти Наполеона его уполномоченным врачом оставался доктор Арнотт. Так как живот пациента все больше раздувался, он назначил ему каломель в размере шестисот миллиграммов — хлорид ртути, который сегодня применяют в основном для производства пестицидов и факелов с зеленым пламенем, а раньше часто использовали в качестве слабительного. Это стало для Наполеона последней каплей. Его рвало; он страдал непрекращающимся черным стулом, который больше не мог контролировать. Вследствие этого он терял все больше жидкости и становился все слабее, сознание возвращалось к нему лишь изредка. Арнотт и Антоммарки, который теперь тоже имел право высказаться, отчаянно пытались поддерживать жизнь в смертельно больном, обматывая его ноги жгучими горчичными обертками, в то время как их пациент утопал в собственных выделениях. Вечером 5 мая 1821 года Наполеон окончательно избавился от своих страданий — и врачей.

Последовавшее за этим вскрытие выполнял доктор Антоммарки, который теперь как патологоанатом был в своей стихии. При этом присутствовали другие врачи и различные генералы, у которых причины интереса к вскрытию были совершенно различны. Так, британцы стремились к тому, чтобы смерть Наполеона не была признана следствием жестоких условий содержания, тогда как французы, напротив, надеялись на подтверждение именно такого сценария. Таким образом, уже в процессе освидетельствования начались ожесточенные споры — ив итоге на свет появилось не менее пяти различных отчетов о вскрытии.

Официальный протокол был, конечно, британский, и в нем в качестве причины смерти значилась опухоль желудка. Это избавляло империю от ответственности, потому что в семье Бонапартов рак желудка был частым заболеванием.

Антоммарки, как фактического патологоанатома Наполеона, заставили подписать протокол. Корсиканец, заметивший сильно увеличенную печень Наполеона, что свидетельствовало об инфекционном заболевании, впоследствии от своей подписи отказался. По крайней мере в этот раз он хотел доказать приверженность своему Генералу и собственному призванию. Позже он написал: «Разве я мог не подписать британский документ? Я был врачом Наполеона, сделал вскрытие, и мне нужно было предоставить об этом отчет». Он составил собственный протокол, в котором печень ясно описана как «набухшая и имеющая размер больше нормального». Однако Антоммарки знал, что обнародовать такой документ едва ли будет возможно. Тогда он взял два образца тканей из кишечника трупа и законсервировал их. Окольными путями они были доставлены в лондонский музей медицины. Там в 1913 году — почти через сто лет после смерти Наполеона и во времена, когда Англия и Франция были уже близки к совместной войне с Германией, — эти образцы были исследованы под микроскопом.

Результат исследований был однозначным: Наполеон умер от амебиаза печени, то есть фактически вследствие отвратительных условий содержания в островной ссылке. Образцы тканей были доступны в Лондоне вплоть до Второй мировой войны. Когда же немецкие самолеты начали бомбардировки английской столицы, они навсегда исчезли.

Как психоанализ потерял своего «отца»

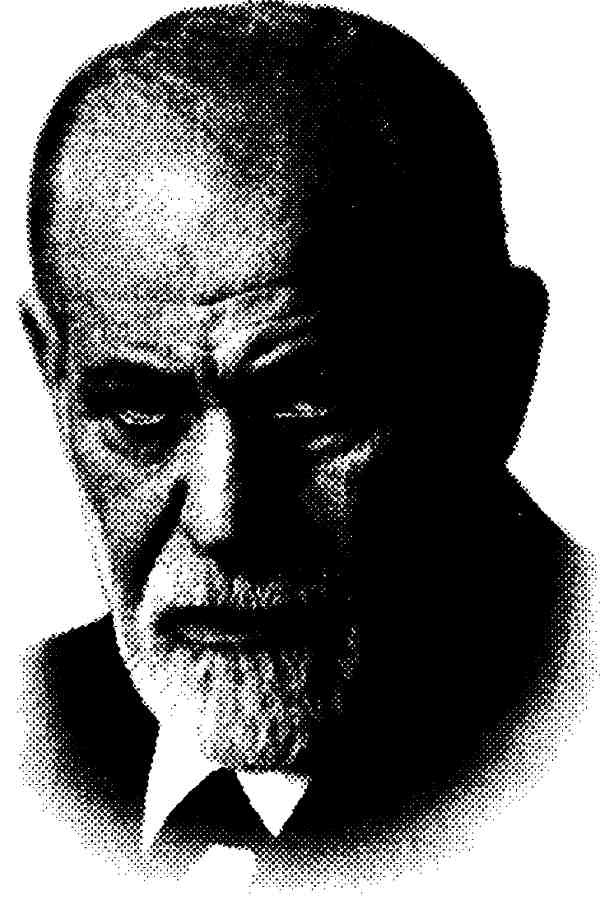

Последние дни жизни Зигмунда Фрейда были настоящим мучением. Безжалостный рак челюсти и двадцать три операции сделали его лицо асимметричным и болезненным. Прием пищи был едва возможен. На близком расстоянии от отца психоанализа исходил запах разлагающейся плоти, потому что все больше кожных и костных тканей отмирало и отторгалось. Даже его верная собака чау-чау Люн этого больше не выдерживала: если ее приносили в комнату больного, она немедленно забивалась в дальний угол.

Ее хозяин понимал, что наступило время сыграть трагедию достойного конца. 21 сентября 1939 года Фрейд вызвал к себе своего врача Макса Шура, чтобы напомнить ему об одном разговоре: «Вы некогда пообещали не бросать меня на произвол судьбы, если дело зайдет слишком далеко. Теперь осталась одна мука, и не имеет больше никакого смысла ждать».

Шур ответил, что выполнит свое обещание. На следующий день — у его пациента вновь были страшные боли — он ввел ему двадцать миллиграммов морфия и через двенадцать часов повторил инъекцию. Этот второй укол оказался смертельным. Фрейд умер в возрасте восьмидесяти трех лет. Многие годы его жизни были мучением, но все могло бы быть иначе, если бы его врачи подходили к своей работе с бо́льшим усердием и стремлением к истине.

Зигмунд Фрейд сказал однажды: «Главный пациент, который меня занимает, — это я сам». Другими словами, он рассматривал психиатра не как объективного исполнителя медицинского долга, но как человека, который должен исследовать самого себя, чтобы суметь понять других людей, своих пациентов. Этим он вызывал сильное недовольство своих коллег. Фрейд действительно был своим главным пациентом, ибо после защиты докторской диссертации он начал страдать от непрекращающихся болезней.

Осенью 1882 года у него обнаружили легкую форму тифа: в те времена многие желудочно-кишечные заболевания определялись как тиф. В начале следующего года с ним случился сначала ишиас, а потом оспа; из-за последней он на некоторое время попал в карантин. Письма, которые он оттуда писал своей невесте Марте, нагревали в сушильном шкафу до 120 градусов и стерилизовали. «Но этот вид цензуры не должен нас смущать», — успокаивал ее Фрейд.

Все чаще у него случались приступы ревматизма и мигрени, кроме того, он страдал хроническим воспалением придаточной пазухи носа. Все эти недуги в той или иной степени сопровождали его до самой смерти. Но он находил их безвредными по сравнению с мучившими его душевными проблемами. Действительно, Фрейд все чаще испытывал перепады настроения. В депрессивных фазах он не находил себе места: разрезал книги, разглядывал планы древней Помпеи, играл в шахматы, раскладывал карты — но не мог работать ни как врач, ни как автор. К этому прибавлялся невроз навязчивых состояний: психоаналитик боялся путешествий и опозданий, из-за чего он взял за правило появляться на платформе за час до отправления поезда. Ни один врач, даже он сам, не мог ему помочь. Любопытно, однако, что многие из этих расстройств исчезли, когда в 1902 году он был приглашен профессором в Вену.

В 1892 году у Фрейда началась тахикардия и одышка. Лечащие врачи не смогли прийти к единому диагнозу: одни говорили о стенокардии, другие — об истощении сердечной мышцы. Все тем не менее советовали пациенту бросить курить. Но идея отказа от табака была столь же фантастична для Фрейда, как единорог в берлинском зоопарке. Он был зависим от никотина и выкуривал до двадцати сигар в день. Как медик он прекрасно понимал, что курение не идет ему на пользу, и предпринимал не одну попытку отучить себя от этой привычки. Но запрет каждый раз психологически выматывал его и приводил к нервному перевозбуждению: потребность в никотине держала его крепко. Даже будучи больным раком, он не мог бросить свои сигары. В ноябре 1917 года он почувствовал первые изменения в полости рта, и отметил, что они связаны с потреблением никотина. Его запас табака был истощен, на почве чего начались перепады настроения, сердце стало пошаливать — а нёбо распухло. «Когда пациент принес мне пятнадцать сигар, я закурил одну, стало легче, и опухоль нёба исчезла. Я и не подозревал, что это так бросается в глаза», — говорил он потом.