Как развивается мозг

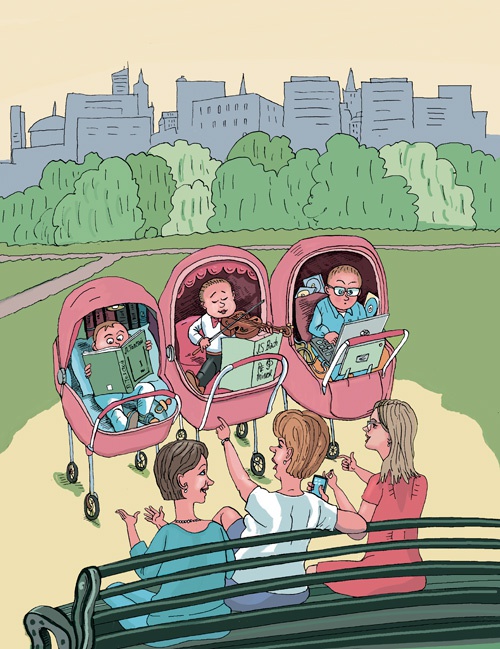

«У него хорошие мозги!» — говорим мы про умного человека, а синонимом слова «думать» стало выражение «пораскинуть мозгами». Действительно, мозг — физиологическая основа, база интеллекта. Бум исследований мозга, все новые и новые факты об особенностях его развития и функционирования, многочисленные публикации на эту тему провоцируют родителей начинать обучение детей как можно раньше.

Используй или потеряешь!

В первые три года жизни мозг ребенка растет и развивается особенно интенсивно. Уже в первые шесть месяцев после рождения он достигает 50 % своего взрослого потенциала, а к трем годам — 80 %. К этому времени в основном завершается формирование объема и плотности головного мозга, формируется более трех миллионов километров нейронных волокон и 70–80 % нейронных соединений. Как утверждают американский психолог Элисон Гопник и ее коллеги, если нейроны в мозгу новорожденного в среднем имеют примерно по 2500 синапсов (мест контактов между нейронами), то к двум-трем годам их число у каждого нейрона достигает максимального уровня — 15 000, что гораздо больше, чем у взрослого человека. Интересно, что взрывной рост синаптических соединений происходит во втором полугодии жизни малыша — когда отношения между ребенком и родителями развиваются наиболее интенсивно, и именно в это время проявляется привязанность. Эти эмоциональные процессы запускают биохимическую реакцию — выработку бета-эндорфина — «гормона счастья», который способствует росту нейронных соединений. Так большое количество позитивного опыта в младенческом возрасте приводит к развитию мозга, в котором сеть соединений богато разветвлена. Данные последних исследований показывают, что количество соединений в головном мозгу ребенка может увеличиваться на 25 % в случае позитивного эмоционального стимулирования или, соответственно, уменьшаться в случае его отсутствия.

В первый год ребенок впитывает информацию с невероятной скоростью. Но при таком количестве синапсов его мозг как бы «зарастает сорняками», засоряется. В конце концов он должен избавиться от тех нейронных связей, которые не используются или используются редко. Поэтому неизбежно наступает так называемая «стадия прополки», и в этой «прополке» важную роль играют взрослые — их разнообразные эмоциональные реакции, содержание их общения с малышом. На смену хаотичным связям приходит построение схем и комбинаций. Те из них, что используются чаще, превращаются в опыт, начинают закрепляться и формировать проторенные пути, в то время как неиспользуемые соединения отсекаются. Значит, и выражение «прочистить мозги» тоже имеет под собой вполне реальную основу.

Шанс выжить есть только у самых «стойких» синапсов и тех, что используются наиболее часто, поскольку востребованы окружением. Это как в популярной формуле — «Используй или потеряешь!» «Прополка» убирает те синапсы, которые ребенку не нужны, и стабилизирует те, что необходимы. К примеру, мозг малыша, живущего в Японии, уберет синапсы, необходимые для произношения звука «р», которого нет в японском языке, а мозг ребенка-француза, наоборот, усилит эти синапсы так, чтобы ему легко удавалось грассировать «р».

В период интенсивного развития мозг крайне чувствителен к влиянию извне. Именно поэтому родители и воспитатели стараются не упустить столь благоприятное для обучения и развития ребенка время. Правда, мало кто задумывается, насколько адекватны выбранные ими способы воздействия и каковы их последствия.

Всему свое время

Часто приходится видеть, как маленькие интеллектуалы, демонстрирующие блестящие способности к литературе или математике, оказываются совершенно беспомощными, когда надо выполнить простейшие «бытовые» действия. Например, ребенок в четыре года уже читает книжки, решает примеры и «гуляет» по Интернету, но при этом не может сам ни пуговицы застегнуть, ни шнурки завязать, ни руки помыть так, чтобы не расплескать воду по всей ванной комнате… Почему это происходит? Нейропсихологи дают исчерпывающий ответ на этот вопрос.

Мозг — это не просто однородная масса нейронов, а сложная система, состоящая из множества подструктур, отвечающих за разные процессы. Эти структуры созревают не одновременно, а в определенной последовательности: от стволовых и подкорковых образований к коре (снизу вверх), от задних отделов мозга к передним (сзади вперед), от правого полушария к левому (справа налево). Это значит, что сначала формируются отделы, отвечающие за органы чувств, движения и эмоции, за восприятие пространства и ритма, за обеспечение энергией только-только развивающейся памяти, внимания, мышления. И только затем — те отделы, что обеспечивают сложные функции контроля, речи, способность к чтению, письму. При этом длительность каждого этапа и срок перехода к следующему жестко регламентированы объективными нейробиологическими законами.

Если задача, которую мы предлагаем ребенку, входит в противоречие с актуальным процессом созревания мозга или опережает его, происходит своего рода «энергетическое обкрадывание»: мы как бы отводим энергию в другое русло, и эти незапланированные энергетические потери тормозят те мозговые процессы, которым в этот момент природой предписано активно развиваться.

Когда мы пытаемся научить малыша двух-трех лет читать, писать и считать, кора головного мозга перегружается, и эта несвоевременная нагрузка «истощает» подкорковые образования, которые в это время как раз находятся в активном периоде развития. Выходит, что мы, не позаботившись о развитии корневой системы, пытаемся на неокрепших стебельках вырастить чудо-плоды, накачивая их всевозможными искусственными добавками. Но недаром говорят: «Каждому овощу — свое время». «Фактор времени» необходимо учитывать, когда мы требуем от ребенка выполнения той или иной задачи.

Шаг за шагом

Наши попытки заставить малыша «бежать впереди паровоза» могут быть столь же пагубны, как и наше нежелание вовремя посадить его в поезд, который идет по расписанию. Иными словами, раннее развитие так же вредно, как и отставание в развитии. Но если при отставании определенные структуры мозга работают неправильно, потому что не были востребованы окружавшими ребенка взрослыми, то в случае раннего развития какая-то из структур могла не развиться вовремя, потому что не только не была востребована в полной мере, а еще и регулярно обкрадывалась — все ресурсы, вся энергия уходили на более сложный, слишком энергозатратный и пока не нужный для этого периода навык. Последствия такого отбора энергии могут сказаться не сразу: у вполне здорового и интеллектуально развитого ребенка в семь лет «вдруг» появляются энурез, навязчивые движения, страхи, у подростка — эмоциональные срывы, агрессия или пугающая пассивность.

Развитие малыша должно идти step by step, без резких скачков, в оптимальном темпе — ребенка нельзя подгонять, «натаскивать». Чтобы его интеллектуальные задатки раскрылись максимально, то есть полноценно заработала кора головного мозга и были скоординированы нейронные связи, вначале надо позволить созреть подкорковым образованиям, отвечающим за эмоции, восприятие, движения и т. д. Значит, наша задача — обеспечить малышу общение с любящим взрослым и возможность двигаться, исследовать окружающий мир. Вместо того чтобы без конца «развивать» ребенка, показывать ему картинки с изображениями букв, предметов и животных, лучше просто быть с ним, носить на руках, вместе смотреть вокруг и наслаждаться общением.