Как можно видеть, уже с самого начала определились три линии понимания детского аутизма: тяжелое расстройство контакта, расстройство характера и нарушение, связанное с мозговыми причинами. Границы между ними часто расплывчаты, и далеко не всегда удается сказать, где кончается одно и начинается другое. Так, один из описанных Аспергером в его первой статье случаев скорее относится к органическим нарушениям, которые изучал С. С. Мнухин.

Детский аутизм быстро привлек внимание врачей и исследователей. С этим вниманием было связано много надежд, и трудно назвать средства, которые не пытались бы использовать для его лечения – от витаминов до психотропных средств. Но в 1973 году Каннер заметил, что «прошедшие 30 лет не принесли существенного прогресса в понимании проблемы». Однако в это же время помогать аутистам начали психологи и социальные работники, стали складываться первые объединения родителей для оказания поддержки таким детям и т. д. Другими словами, закладывались основы той разветвленной и многообразной помощи, которая есть сегодня.

Долгое время аутизм не входил в классификации психических расстройств. Для его обозначения использовались разные диагнозы: детская шизофрения, шизоидная психопатия, органический аутизм и др. В 1980 году он был впервые введен в классификацию как одно из нарушений в группе так называемых первазивных (общих) расстройств развития. Диагноз «детский аутизм» мог ставиться детям до 12-летнего возраста, а потом менялся на один из принятых для взрослых диагнозов. Считалось, что это сугубо детское расстройство, которое лишь со вступлением в период полового созревания приобретает определенные черты. Позже это ограничение было снято, определение «детский» отпало, и теперь диагноз «аутизм» может сопровождать человека на протяжении всей жизни. В последней классификации он выделен в отдельную диагностическую рубрику «Расстройства аутистического спектра».

Что нужно для диагноза

Для синдрома Каннера в строгом смысле слова характерно сочетание основных симптомов, к которым могут присоединяться и другие:

1) невозможность или выраженная ограниченность способности устанавливать контакт с людьми – ребенок ходит «мимо людей», смотрит сквозь людей, обращается с ними, как с предметами;

2) отгороженность от внешнего мира с игнорированием внешних раздражителей, на которые реагируют обычно развивающиеся дети;

3) речь даже если неплохо развита, не используется или мало используется для общения;

4) отсутствие или недостаточность зрительного контакта – взгляда в лицо, в глаза;

5) страх изменений в окружающей обстановке и стремление поддерживать ее неизменность (феномен тождества, по Каннеру);

6) попугайная или граммофонная речь – повторение только что или когда-то ранее услышанного;

7) задержка развития «я»;

8) стереотипные игры с неигровыми предметами и стереотипность разных сторон поведения;

9) стереотипные движения – подпрыгивание, верчение кистей рук перед глазами.

Эти симптомы обнаруживаются у детей не старше 2–3 лет, но существуют много раньше – практически с рождения. У совсем маленьких детей их трудно обнаружить из-за неопытности родителей и из-за того, что они принимаются за индивидуальные особенности или за то, что ребенок «перерастет». Да и позже, когда нарушения становятся уже явными, родителям бывает трудно их описать. «Странный, – говорят они, – не такой, как все», не находя более точных слов. Нередко проявления аутизма маскируются более понятными для родителей мнимыми или реальными нарушениями, например задержкой развития или нарушениями слуха. Задним числом обычно удается выяснить, что уже на первом году ребенок слабо реагировал на людей, не принимал позу готовности при взятии на руки, был необычно пассивен, боялся бытовых шумов (пылесоса, кофемолки и т. д.), не привыкая к ним со временем, проявлял необычайную избирательность в еде. Иногда родители осознают все это как нарушения лишь в сравнении с поведением второго ребенка.

Синдром Аспергера тоже проявляется нарушениями общения, но выглядят они несколько по-другому и мягче. Речь развита неплохо, нередко даже с проявлениями словотворчества, создающими впечатление особой развитости. Но для общения речь используется мало и довольно своеобразна по ритму, темпу, мелодике, модуляциям, так что похожа то на декламацию, то на имитацию речи электронными устройствами. Взгляд направлен внутрь себя, как бывает у сосредоточенно-самоуглубленных людей, или в никуда, как будто ребенок вглядывается во что-то очень далекое. Мимика похожа на кукольную – не «играет», как у обычных детей. Жестикуляция тоже обеднена. Движения угловаты, со склонностью к стереотипности. Навыки вырабатываются, но недостаточно автоматизированы, из-за чего их практическая реализация затруднена. Привязанности вырабатываются трудно. Вне дома дети скучают скорее по привычной обстановке, чем по близким (Аспергер называл это ностальгией кошек). Круг интересов своеобразен, ограничен и обычно очень устойчив.

Таким детям, несмотря на хорошее умственное развитие, трудно вписаться в реальность, учитывать ее правила и условности, так что со стороны кажется, что поведению недостает логики и здравомыслия. Некоторые дети рано проявляют способность к необычному, нестандартному пониманию себя и окружающих. Логическое мышление сохранено или даже хорошо развито, но знания неравномерны и плохо используются в повседневной жизни. Хотя внимание неустойчиво, в достижении целей, определяемых ведущими интересами, ребенок может быть по-своему последователен и упорен.

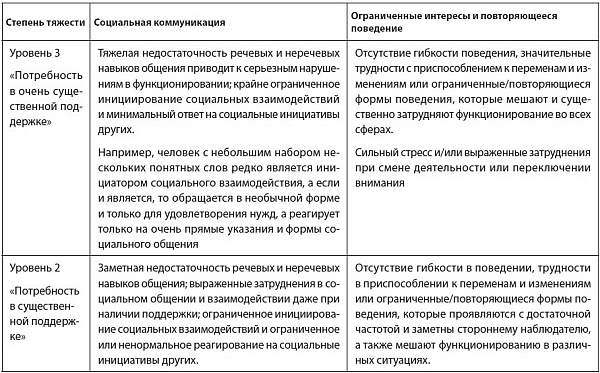

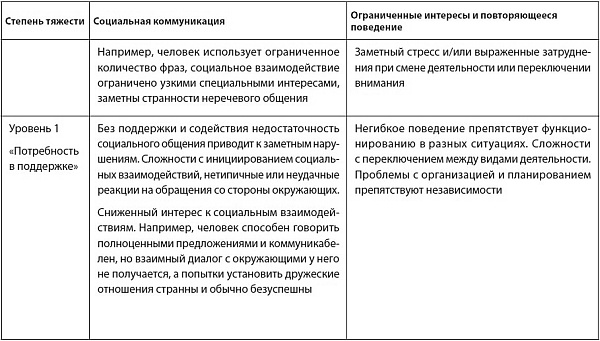

Нередко проявления аутизма трудно однозначно отнести к синдрому Каннера или синдрому Аспергера. В таких случаях говорят о неуточненном аутизме. Сегодня эти варианты диагноза объединены зонтичным диагнозом «расстройства аутистического спектра». По тяжести они подразделяются так, как показано в табл. 1.

Таблица 1. Степени тяжести расстройств аутистического спектра

Соответственно, говорят о высокофункциональном и низкофункциональном аутизме. Многие люди с высокофункциональным аутизмом никогда не попадают в поле зрения психиатра – аутистическая особинка прокрашивает их характер и мышление, не только не создавая серьезных препятствий в жизни, но и выводя в первые ряды. В этой связи часто приводят в пример Альберта Эйнштейна. Английский психиатр Лорна Винт (одна из ключевых фигур в исследовании аутизма) писала: «Когда природа проводит линию, она всегда размазывает ее. Не существует четкой грани между людьми с аутистическими чертами и без них. В каждом ребенке с аутизмом нужно видеть индивидуальность».

Сейчас разработаны профессиональные шкалы, помогающие более надежной диагностике. В начале 2000-х годов появилась, а совсем недавно была переведена на русский язык и адаптирована шкала наблюдения для диагностики аутизма ADOS. Это довольно дорогая методика, требующая специальной подготовки для ее использования.