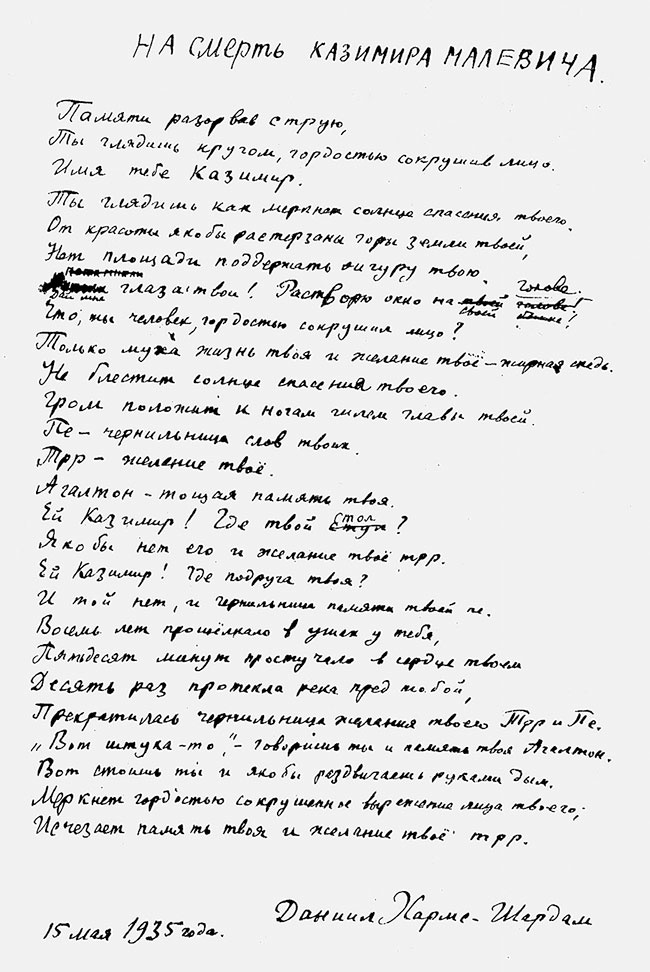

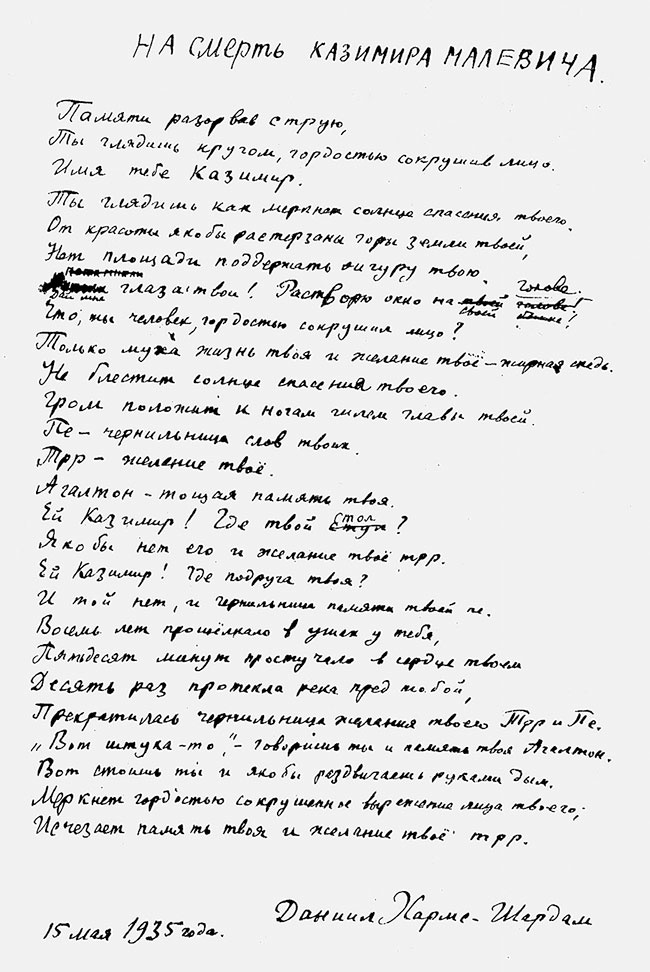

Стихотворение Д. Хармса “На смерть Казимира Малевича”. Автограф, 1935 г.

Похороны художника М. Малич вспоминает так:

Собралось много народу. Гроб был очень странный, сделанный специально по рисунку, который дал Даня и, кажется, Введенский.

На панихиде, в комнате Даня встал в голове и прочел над гробом свои стихи…

[344]

Стихотворение “На смерть Казимира Малевича” резко отличается от создававшихся тогда “опытов в классических размерах”. Здесь Хармс прощается не только с художником, которого он считал одним из своих учителей, но и с авангардным периодом собственного творчества. Не случайно здесь впервые после очень долгого перерыва (и чуть ли не в последний раз во “взрослой” поэзии Хармса) появляется заумь:

Памяти разорвав струю,

Ты глядишь кругом, гордостью сокрушив лицо.

Имя тебе – Казимир.

Ты глядишь как меркнет солнце спасения твоего.

От красоты якобы растерзаны горы земли твоей,

Нет площади поддержать фигуру твою.

Дай мне глаза твои! Растворю окно на своей башке!

Что ты, человек, гордостью сокрушил лицо?

Только муха жизнь твоя и желание твое – жирная снедь.

Не блестит солнце спасения твоего.

Гром положит к ногам шлем главы твоей.

Пе – чернильница слов твоих.

Трр – желание твоё.

Агалтон – тощая память твоя.

Ей Казимир! Где твой стол?

Якобы нет его и желание твое Трр.

Ей Казимир! Где подруга твоя?

И той нет, и чернильница памяти твоей Пе.

Восемь лет прощёлкало в ушах у тебя,

Пятьдесят минут простучало в сердце твоём,

Десять раз протекла река пред тобой,

Прекратилась чернильница желания твоего Трр и Пе.

“Вот штука-то”, – говоришь ты и память твоя Агалтон.

Вот стоишь ты и якобы раздвигаешь руками дым.

Меркнет гордостью сокрушенное выражение лица твоего;

Исчезает память твоя и желание твое Трр.

Впрочем, при написании стихотворения Хармс воспользовался наброском, созданным еще при жизни Малевича, адресата которого звали Николаем. Олейников? Харджиев? Заболоцкий? (Так некогда Лермонотов воспользовался готовыми строфами из “Сашки” в знаменитом стихотворении “Памяти Одоевского”.)

Смерть Малевича стала одним из рубежных событий, которые заставили Хармса в середине 1930-х годов заново осмыслить свое место в литературе, свои представления об истории культуры и целях творчества. Но обстоятельства, при которых он смог обнародовать в 1936 году то, что можно считать его последним художественным манифестом, были парадоксальны.

6

1936 год вообще-то был сравнительно спокойным. Можно сказать, что это был год мини-оттепели. Так работали жуткие качели сталинского режима: ужасы коллективизации, процессы вредителей, выселения “бывших”, бешенство рапповской критики – а потом вдруг Первый съезд писателей, ласки, расточаемые “попутчикам” (кому в большей, кому в меньшей степени) – а потом убийство Кирова, и снова аресты, депортации – а потом “сталинская” (бухаринская на самом деле) Конституция, поражавшая своим относительным либерализмом. Причем либерализм этот был далеко не только “бумажным”: в 1936 году были отменены классовые ограничения на получение образования, восстановлены в правах бывшие “лишенцы”, в том числе, кстати, и дети раскулаченных. Так что пафос Заболоцкого, воспевшего “великую книгу”, до известной меры мог быть искренним, как и пафос Пастернака, посвятившего новой Конституции и ее “зодчему” восторженную статью. Никто, разумеется, не предвидел, как далеко метнутся качели в этот раз, какие ужасы последуют за коротким периодом подобрения власти.

Однако тот же самый 1936 год был омрачен кампанией по борьбе с формализмом, которая началась уже в первые его недели и продолжалась не один месяц.

Двадцать восьмого января “Правда” печатает без подписи статью “Сумбур вместо музыки”:

Некоторые театры как новинку, как достижение преподносят новой, выросшей культурно советской публике оперу Шостаковича “Леди Макбет Мценского уезда”. Услужливая музыкальная критика превозносит до небес оперу, создает ей громкую славу. Молодой композитор вместо деловой и серьезной критики, которая могла бы помочь ему в дальнейшей работе, выслушивает только восторженные комплименты.

Слушателя с первой же минуты ошарашивает в опере нарочито нестройный, сумбурный поток звуков. Обрывки мелодии, зачатки музыкальной фразы тонут, вырываются, снова исчезают в грохоте, скрежете и визге. Следить за этой “музыкой” трудно, запомнить ее невозможно.

Так в течение почти всей оперы. На сцене пение заменено криком. Если композитору случается попасть на дорожку простой и понятной мелодии, то он немедленно, словно испугавшись такой беды, бросается в дебри музыкального сумбура, местами превращающегося в какофонию. Выразительность, которой требует слушатель, заменена бешеным ритмом. Музыкальный шум должен выразить страсть.

Это все не от бездарности композитора, не от его неумения в музыке выразить простые и сильные чувства. Это музыка, умышленно сделанная “шиворот-навыворот”, – так, чтобы ничего не напоминало классическую оперную музыку, ничего не было общего с симфоническими звучаниями, с простой, общедоступной музыкальной речью. Это музыка, которая построена по тому же принципу отрицания оперы, по какому левацкое искусство вообще отрицает в театре простоту, реализм, понятность образа, естественное звучание слова. Это – перенесение в оперу, в музыку наиболее отрицательных черт “мейерхольдовщины” в умноженном виде. Это левацкий сумбур вместо естественной, человеческой музыки. Способность хорошей музыки захватывать массы приносится в жертву мелкобуржуазным формалистическим потугам, претензиям создать оригинальность приемами дешевого оригинальничания. Это игра в заумные вещи, которая может кончиться очень плохо.

Автор этой статьи, Давид Иосифович Заславский, – исключительно ловкая, долговечная и прожженная газетная тварь, человек, летом 1917 года обличавший немецкого шпиона Ульянова-Ленина, а через десять – пятнадцать лет ставший одним из глашатаев партийного курса в советской прессе. Позже он был деятельным членом Еврейского антифашистского комитета, но в 1948 году не только избежал ареста, а еще и отличился в травле безродных космополитов – чуть ли не крикнул первое “ату”. Биография этого талантливого негодяя может составить отдельную книгу. В середине тридцатых он переживал звездный час. В 1934-м вступил в ВКП(б) с личной рекомендацией Сталина (до этой поры члены парторганизации газеты “Правда” как-то смущались сложным прошлым Давида Иосифовича и отказывали ему в партбилете). Несомненно, и знаменитая статья Заславского отражала взгляды самого главного музыкального, литературного, художественного, театрального и проч. критика СССР.