Я помнил, что не мог отличить их от воды, значит, они похожи на воду. Но на что похожа вода? Я стоял и думал. Не знаю, сколько времени стоял я и думал, но вдруг я вздрогнул.

– Вот вода! – сказал я себе.

Но это была не вода, это просто зачесалось у меня ухо (“О том, как меня посетили вестники”).

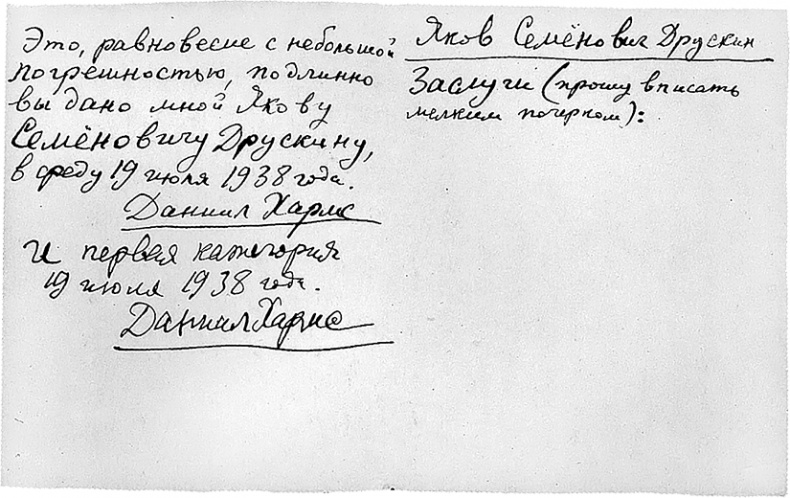

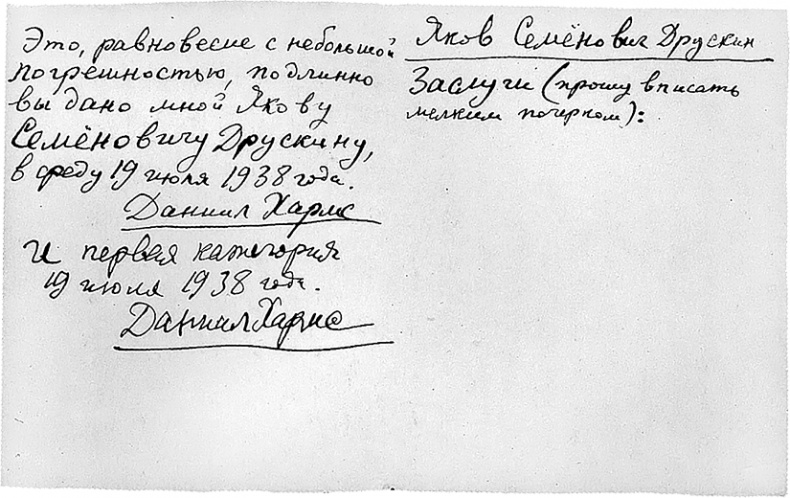

Другой категорией, введенной уже самим Друскиным, стало “равновесие с небольшой погрешностью” – динамическое состояние, в котором пребывает мир. Само сотворение мира уже было нарушением равновесия; каждое новое сказанное слово нарушает его снова и снова. Равновесие восстанавливается, но “небольшая погрешность” является залогом жизненной силы и подвижности мира.

Яков Друскин, 1930-е.

Это было, в сущности, иное, более детализированное определение того “порядка”, той “чистоты”, к которым Хармс стремился в своем творчестве. Не случайно формулировки Друскина так ему понравились и были им, в каких-то отношениях, подняты на щит. В 1938 году Хармс, пытавшийся выйти из депрессии, охватившей его в дни Большого Террора, учредил полушутливый “Орден равновесия с небольшой погрешностью”, в который принимал своих друзей и знакомых.

Если Друскин и Липавский в первой половине тридцатых создавали свои самые глубокие (и самые талантливые в литературном отношении) философские работы, то их друзья-писатели также переживали пору расцвета. Почти все главные стихи Введенского и Олейникова написаны именно тогда. Хармс (об этом чуть ниже) также пишет свои лучшие стихи – и постепенно переходит к прозе, уже зрелой, “настоящей” прозе, ставшей вершиной его творчества. Из-под пера Заболоцкого в первой половине 1933 года выходит, в частности, длинное стихотворение “Время” и три философские поэмы, “Деревья”, “Птицы” и “Облака”, продолжающие линию более ранних вещей – “Торжества земледелия” и “Безумного волка”. “Время” особенно интересно, потому что в нем, в художественно преображенной форме, воссоздается атмосфера встреч у Липавского. Прототипы четырех героев стихотворения – Ираклия, Тихона, Льва и Фомы – Олейников, Липавский, Хармс и сам Заболоцкий. “Разговор о времени” приводит героев к необходимости “истребить часы” – и эту идею осуществляет Лев (Хармс):

Тогда встает безмолвный Лев,

Ружье берет, остервенев,

Влагает в дуло два заряда,

Всыпает порох роковой

И в середину циферблата

Стреляет крепкою рукой.

И все в дыму стоят, как боги,

И шепчут грозное “Виват!”,

И женщины железной ноги

Горят над ними в двести ватт.

И все растенья припадают

К стеклу, похожему на клей,

И с удивленьем наблюдают

Могилу разума людей.

Можно еще раз вспомнить “похороны часов” на уже поминавшейся картине Анатолия Каплана.

Поэма “Облака”, казавшаяся Заболоцкому в тот момент, вероятно, самым значительным из созданных им произведений, была позднее уничтожена им, кроме одного фрагмента – “Отдыхающие крестьяне”, ставшего отдельным стихотворением. Поэма была завершена в мае 1933-го, но лишь около 1 октября Заболоцкий прочитал ее в доме Липавского (в тот же вечер или днем раньше чтения Друскиным “Разговоров вестников”). После чтения Липавский и Заболоцкий спорили о необходимости для современной большой поэмы плана, сюжетности. План “Облаков” дошел до нас только в изложении Хармса. Судя по всему, в поэме шла речь о “нестройных, выпуклых, понурых” фигурах облаков, затем – о некой философской беседе, и, наконец, появлялся маленький “мирок” крестьян (здесь и следовал сохраненный Заболоцким фрагмент) и начиналась история Пастуха, преобразовавшего их жизнь. Упоминаются “животные”, “предки”; все это образы из “Торжества земледелия”. Заканчивается запись Хармса такой фразой “Смерть Пастуха. С тех пор опять мужики хуже”. Судя по всему, поэма выражала разочарование, по крайней мере частичное, в тех утопических идеях, которые характерны для раннего Заболоцкого. Тем не менее Хармсу поэма понравилась не слишком.

Шестнадцатого октября в письме к Пугачевой он так описывает свои впечатления от поэмы:

Сегодня был у меня Заболоцкий. Он давно увлекается архитектурой и вот написал поэму, где много высказал замечательных мыслей об архитектуре и человеческой жизни. Я знаю, что этим будут восторгаться много людей. Но я также знаю, что эта поэма плоха. Только в некоторых своих частях она, почти случайно, хороша. Это две категории.

Первая категория понятна и проста. Тут всё так ясно, чтó нужно делать. Понятно, куда стремиться, чего достигать и как это осуществить. Тут виден путь. Об этом можно рассуждать; и когда-нибудь литературный критик напишет целый том по этому поводу, а комментатор – шесть томов о том, чтó это значит. Тут всё обстоит вполне благополучно.

О второй категории никто не скажет ни слова, хотя именно она делает хорошей всю эту архитектуру и мысль о человеческой жизни. Она непонятна, непостижима и в то же время прекрасна, вторая категория! Но её нельзя достигнуть, к ней даже нелепо стремиться, к ней нет дорог. Именно эта вторая категория заставляет человека вдруг бросить всё и заняться математикой, а потом, бросив математику, вдруг увлечься арабской музыкой, а потом жениться, а потом, зарезав жену и сына, лежать на животе и рассматривать цветок.

Это та самая неблагополучная категория, которая делает гения.

(Кстати, это я говорю уже не о Заболоцком, он еще жену свою не убил и даже не увлекался математикой.)

Билет “Ордена равновесия с небольшой погрешностью”, выданный Даниилом Хармсом Якову Друскину, 19 июля 1938 г.

“Гениальность”, далеко не сводящуюся к творческим достижениям, Хармс видел в Введенском, антиподе слишком “благополучного” Заболоцкого. В чисто человеческом, бытовом отношении оба поэта в тот момент были, возможно, ближе всего Хармсу из участников кружка. Их именами открывается список “С кем я на ты” в одной из записных книжек 1933 года. Ни Липавского, ни Друскина, ни Олейникова в нем нет

[312]

. В любви к обоим – Введенскому и Заболоцкому – Хармс признавался в одном из разговоров с Липавским. Но отчуждение с обоими нарастало: первая трещина в дружбе с Заболоцким наметилась еще в конце 1928 года, а неразлучный союз Хармса и Введенского пошатнулся в дни курской ссылки.