Театр масок. Мы не нашли веревку, но нашли чью-то рваную майку и нарезали из нее веревочек. Проделали дырки ножницами, в общем, с помощью весьма допотопной технологии всем удалось водрузить маски на лица. Айзингер сделал маску своей жены Веры, чем очень рассмешил ребят. Он был единственным, кто сделал человеческую маску, остальные понаделали чудищ.

Гануш Гахенбург сидит на верхних нарах, глядит «во все глаза на текущие дни».

Стихи сочиняет, – говорит мне Айзингер, – посидит-посидит – и выдаст!

Что может прийти в голову поэту, с тоской взирающему на веселый карнавал?

Прочесть? – спрашивает он с вызовом и, не дожидаясь ответа, выкрикивает писклявым голоском:

«Кто я такой?»

Никто не смеется. Гануш слезает по приставной лестнице. Айзингер, сняв маску Веры с лица, следит за его движениями. У Гануша плохая координация, он часто падает, ладно бы со ступенек – с нар.

«Кто я такой?

Какого племени, роду?

К какому я принадлежу народу?

Кто я – блуждающий в мире ребенок?

Что есть Отечество – гетто застенок

Или прелестный, маленький, певчий край –

Вольная Чехия, бывший рай?»

Все молчат.

Что, кто-то умер? – раздраженно спрашивает мальчик.

За такой стих предлагаю освободить Гануша от ночного дежурства по палате. Кто за?

В «Едничке» самоуправление, все решается коллегиально.

А я все равно буду дежурить, – говорит Гануш.

Айзингер провожает меня до L-410. Он переводит русскую поэзию. Для себя. Любит немецких романтиков, его настольная книга – беседы Эккермана с Гёте, оттуда он переводит для ребят пассажи, свидетельствующие о величии немецкой культуры, ведь если мы сможем воспринять удачи и провалы соседних народов как свои собственные, мы будем способны подняться над «национальным»… Юноша с шиллеровской пылкостью изъясняется по-немецки. Я поддакиваю. Эта тема уже не занимает меня.

24. Свадьбы

Я засыпаю на ходу. Павел помогает мне разуться, укладывает на лежанку.

Подошвы… Спи, я сбегаю к Водаку.

Сон как рукой сняло.

Водак не сапожник! Что может сделать художник с дырявыми подошвами? Коллаж. Поп-арт… Наклеить на картон. В духе дадаистов. Дырявая поступь госпожи Брандейс. От Баухауза до Терезина.

У него полно обуви. Подберем что-нибудь.

Оставь эту затею. Не хочу непромокаемую обувь с мертвецов.

Павел пристраивается ко мне. Никак. Я и одна-то тут еле помещаюсь. Если что, нас отправят вместе. Пока семейные пары не разделяют. Потому-то здесь свадьба за свадьбой.

Наш чердак, на котором обычно проходят репетиции хора, используется и как место для бракосочетаний. Здесь стоит пианино, и музыканты, приглашенные на свадьбу, имеют возможность заработать кусок хлеба. В прямом смысле этого слова. Но, когда сочетаются браком сами музыканты, о заработке речь не идет.

Недавно мы сыграли свадьбу воспитательницы Лизы Кляйн, сестры пианиста Гидеона Кляйна, с композитором Гансом Красой. Он вдвое старше Лизы, понятно, что это терезинский «брак по расчету», – если всех музыкантов отправят разом (что, кстати, и произойдет), то Лиза возьмет шефство над Гансом – он одинок и совершенно не приспособлен к трудностям, которые ждут нас в Польше. Кстати, этот сибарит с бабочкой на шее тоже числится в списке «дегенератов от искусства».

На свадебном концерте Гидеон играл Баха, Лиза – Шумана, а Краса – увертюру к своей опере «Брундибар», которую мы все так любим. В ней поют дети.

25. Колесо жизни

Девочки из нашего дома с утра до вечера распевают свои партии. На «Брундибар» невозможно попасть. Один мальчик рассказал нам на занятии историю, как он пытался пробиться без билета и угодил в участок. Кстати, тот самый мальчик, который поначалу совсем плохо говорил и не мог изобразить простого человечка. Я думала, что он отстает в развитии. Но после того как у него получился верблюд, похожий на верблюда – мы рисовали пустыню, – с ним что-то произошло. Видимо, слишком много тяжести нес он на своем горбу! Теперь он и рисует прилично, и говорит внятно.

«Перед театром была жуткая толчея. Я попытался пробраться поближе к дверям, но геттовахман заметил меня и отправил в конец. Я снова стал просачиваться сквозь толпу. Меня опять прогнали. Еще несколько мощных заходов – и опять я в хвосте. Придется брать штурмом. Я пролез в первые ряды, толпа покачнулась, и я упал прямо на геттовахмана. Тот обозлился, приставил меня к другому геттовахману, чтобы тот меня сторожил и не отпускал, а сам вызвал третьего, чтобы тот сдал меня в участок. Тут собрались “болельщики”, взрослые и ребята, и стали меня подбадривать выкриками: “Беги быстрей! Только не давайся в руки этому деду плешивому!” Я впал в такой раж, что не заметил, как стал тыкать геттовахману. В результате очутился в участке. Со мной был еще один мальчишка, который должен был играть в “Брундибаре”, его забрали вообще по непонятной причине».

«Еще один мальчишка» – это Эли Мюльштейн. Он поет главную партию в опере. Видимо, воспитатель не довел солиста до «Театра», и тот потерялся. Его мама сказала, что до Терезина он не был таким рассеянным, а здесь она то и дело ходит за ним в участок.

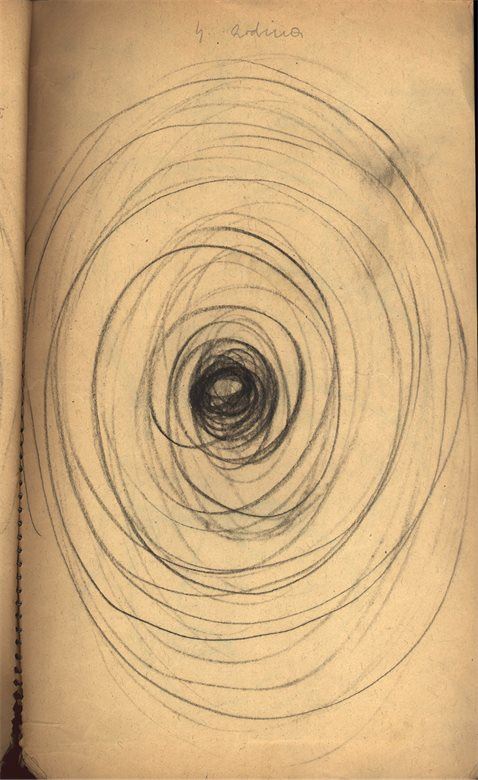

Когда человек умирает, его никто не может спасти, – объясняет мне двенадцатилетний Эли. – Посмотрите, я тут нарисовал колесо со спицами, рядом маленький человечек на пригорке, а в глубине лежит на кровати старик и кричит: «Помогите!»

Это я ходил навещать дедушку в дом инвалидов и там увидел умирающего.

Я вышел оттуда, сел на пригорок и стал думать, что такое жизнь… Вот тут я сижу и думаю, – с детским простодушием указывает он мне на человечка на пригорке, – я еще маленький, что я могу понять? И тогда я представил себе колесо жизни, у меня только не вышло показать, как оно крутится и проваливается в землю… Как нарисовать, чтобы оно крутилось и падало? А тут кто-то проходит мимо этого колеса и думает: хорошее колесо, возьму себе. И так он получает жизнь и тоже начинает крутиться и проваливаться – но этого я не нарисовал…

Почему?

Бумаги не хватило.

Детей занимает смерть. Для них она не таинственная потусторонность, а часть жизни.

Другой двенадцатилетний мальчик рассказывает:

Это я был на похоронах бабушки. Запомнил гробы, перерисовал еврейские буквы. Может, неправильно перерисовал?

Я тоже была на похоронах. Но ни гробов, ни еврейских букв не помню. Как «родственница первой ступени» я присутствовала на кремации. По человеку, ничем в жизни не отличившемуся, а именно такой и была Шарлотта, тризны не справляют. Я видела ее в Терезине дважды: живой и мертвой. Живую ее можно было узнать разве что по кофте, которую я когда-то ей подарила. Я села около нее, все еще не веря в то, что это она и есть. «Фридл», – произнесла она. И тут я заплакала. «Научилась», – выдохнула Шарлотта, не разжимая век.