Дорогая моя, меня так глубоко взволновал твой вопрос о будущем, он застрял у меня как кость в горле, я так на него и не ответила. Ведь даль – ничто без близи, без настоящего…

Часть третья

Бегонии на подоконнике

1. Прага

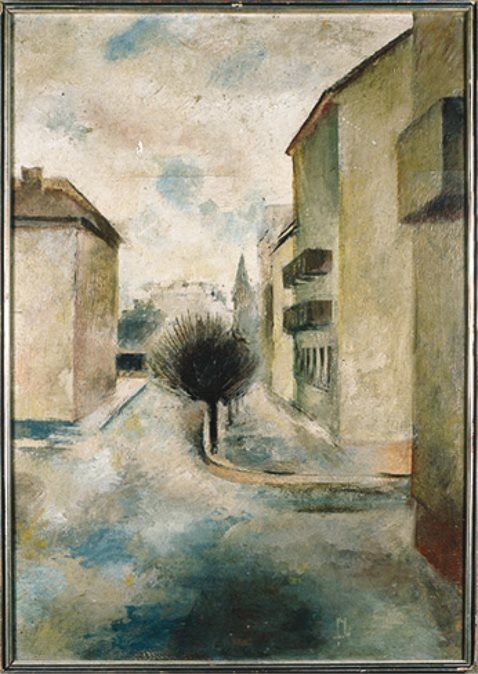

В окне – серо-розовый день с проблесками синевы, одинокое деревце у края парапета. С балкона, выходящего на железнодорожные пути, видна желтая будка с красной крышей и надписью «Прага–Вышеград». С гудком паровоза из будки выходит толстая тетка в форме, подымает флажок. Когда поезд проносится, она опускает флажок и скрывается в будке. Такой ритуал. А что, если она забудет выйти и поезд промчится, не увидев флажка? Нет, она не может проспать. Она отвечает за безопасность движения.

Она выходит из будки ровно за 60 секунд до. Не знаю, какие у нее часы, я слежу по своим настенным, с большим циферблатом. Часовая стрелка не дрогнет при приближении поезда – зачем? Пусть дрожат подчиненные. Секундная, если за ней наблюдать, движется вовсе не стремглав, каждый шаг – засечка в пути. 60 секунд до появления поезда длятся куда дольше обычной минуты. Когда смотришь на часы, время растягивается, как тесто на картине Дали. Далекий глухой гудок переходит в свист – что-то из упражнений Иттена, на 58-й секунде из-за поворота появляется папаша-паровоз со своим выводком. Если уснуть, поезда будут проноситься сквозь сон неслышно.

Чувствует ли тетка, как я пялюсь на нее в ночи с четвертого этажа? А что, если и на меня кто-то пялится? Ловит мое отражение в оконной раме. Темные полукружия под глазами – отпечатки венских допросов и пражской бессонницы – ночью вряд ли видны. Кто тут не спит по ночам, кто тут разглядывает свою тень на стене, играет с ней, как котенок с клубком…

Я – станционный смотритель. Моя железнодорожная эпопея, начавшись в Праге, продолжится в Гронове – там наша квартира будет еще ближе к вокзалу, потом Терезин… Не помню, был ли вокзал в Освенциме, кажется, только платформа…

Поезд по-чешски – «влак», вокзал по-чешски – «надражи». Здание Главного вокзала – в самом центре. Я слоняюсь по городу с одной целью – устать и заснуть. Потом, когда время спрессуется и счет пойдет на секунды, я горько пожалею о вагонах пустого времени, ушедших на ожидания.

Сто ступенек ведут с Малостранской площади на Пражский Град. Отсюда виден весь город. Прага готики и барокко, Карлов мост, набережная, здание театра, отдаленно напоминающее развернутый свиток, и дворец Рудольфино в стиле ар-нуво. Вена плоская, шпили ее дворцов и соборов, как конусы взбитых сливок на праздничном торте. Прага извилистая, в ее скульптурах и соборах как бы остановленное движение. Но стоит взмахнуть волшебной палочкой, и скульптуры, подобрав драпировку, сбегут с постаментов, и улицы помчатся им вдогонку.

Улицы не мчатся за мной вдогонку. Хотя кто их знает. Я смотрю только вперед, спешу неизвестно куда, хотя еще школьницей поняла: когда спешишь, видишь меньше, спешка сужает поле зрения. Пока я пытаюсь запомнить названия – Прашна Брана, Целетна. Староместская площадь… Это на будущее, когда я приду сюда снова, но в ином расположении духа.

Выставочный зал Манеса на набережной Влтавы. Влтава по-немецки – «Молдау». Ничего общего. Я прихожу сюда каждый день, чтобы посмотреть на работы своих друзей и коллег – Хартфильда и Гросса. На международной выставке художников-антифашистов мне не нашлось места. Фридл Дикер? Не знаем такой.

Экспозиция меж тем редеет. После протеста немецкого посла со стены исчезла огромная хартфильдовская карикатура на Гитлера. Через несколько дней убрали все антифашистские карикатуры, в том числе Гросса и Дикса. Скоро на стенах останутся одни подписи к рисункам.

Кажется, я начинаю понимать характер чехов. Они послушно снимают с экспозиции все, что велит Берлин. И при этом открыто смеются над собой. На одном из рисунков, опубликованном в сатирическом журнале, посетители выставки, стоя у пустых рам с подписями, обсуждают художественные достоинства отсутствующих произведений.

По искрящейся воде плывут пароходы. Но и это не успокаивает. Меня преследует одна идея. Чтобы избавиться от нее, я пью на ночь молоко с медом, читаю все, что попадет под руку, взбиваю подушки, перестилаю постель. Проносится поезд… Всполохи по стене… И снова тьма. Но не усыпляющая, будоражащая.

Жаркий июль. В Вене путч национал-социалистов. Скоро там будет как в Германии. Но и этим, похоже, не кончится. Уехать из Европы? Решиться.

Дорогой Стефан! Я только и надеюсь на чудо, которое бы перенесло меня к вам в Палестину. Что вы все делаете? Что читаешь, чем занимаешься, какое у тебя там общество?

Если мне удастся соответствовать нынешним требованиям, ты снова увидишь меня веселой и жизнерадостной, я буду рисовать исключительно ради вашего, то есть сугубо частного, удовольствия. Ты для меня – истинный источник счастья и силы.

Я пребываю в поисках чего-то такого, в чем бы я не ощущала себя дилетантом, может, мне это удастся и я смогу себя в чем-то найти. Мой дорогой, я все еще борюсь с собой. Если бы я смогла создать что-то совершенно воздушное…

То, что ты говоришь о раскрытии личности в служении идее, затрагивает самую суть всех наших проблем. Когда увидишь Макса, передавай ему от меня большой привет. Скажи ему, что многое в моем письме ему я считаю односторонне эгоистичным, многое, но не все. Впрочем, он сумеет отличить одно от другого. Я рада за вас и в последнее время чувствую, что снова вам понадоблюсь.

Думая о будущем, увязаешь в прошлом. Скетчи разлуки – Стефан, Макс, картины расставаний… мы с Йожи на лавочке в Саду роз. Последнее объяснение.

Я нужна партии в Праге в качестве связной. Партия знает, я держалась достойно, но «повторный арест чреват пытками – мы не вправе подвергать смертельной опасности своих членов».

Йожи слушает меня, попыхивая трубкой.

Конечно, с их точки зрения, ты вполне подходящая кандидатура. Одинокая художница… Экспансивная женщина…

Йожи прижимает меня к себе. Я беру из его руки трубку, закашливаюсь душистым дымом. Нет, Йожи курил сигареты. Лишь однажды, в день моего тридцатилетия, он заявился с трубкой, и я его нарисовала. Да и столь ли это важно, отчего я закашлялась. Важно, что время начинает быть удушливым. Гитлер открыл сезон в Дахау.

Так хочется создать что-то совершенно воздушное…

Кафе «Славия» похоже на венскую «Централь». Я жду Франца у окна. Сейчас он войдет, на ходу развязывая шарф, достанет из портфеля чертеж неосуществившегося. Кофе, ром… Пожалуй, из мужчин мне верен лишь печной уголь. Им и рисую, за неимением лучшего.

Фридл!

Я вздрогнула и столкнула локтем стакан.

Официант сметает осколки на красный совок.