Ставка приняла в расчет предложения Толбухина относительно роли Малиновского и сосредоточила в направлении Хатван — Карпаль 6-ю танковую армию, 7-ю гвардейскую армию, два моторизованных, столько же кавалерийских и один танковый корпуса, к которым было добавлено два заново сформированных артиллерийских дивизиона. В итоге прорыв участка фронта шириной всего лишь в 8 километров планировался первой волной силами 6 дивизий. Вслед за ними шла вторая волна, которая состояла из 2 пехотных и 2 артиллерийских дивизий. При этом для прорыва вражеской обороны предполагалось использовать 510 танков и 2074 орудия. Вследствие подобной концентрации войск на каждый километр данного участка фронта приходилось в среднем по 260 орудий и минометов, 4000 пехотинцев и 64 танка!

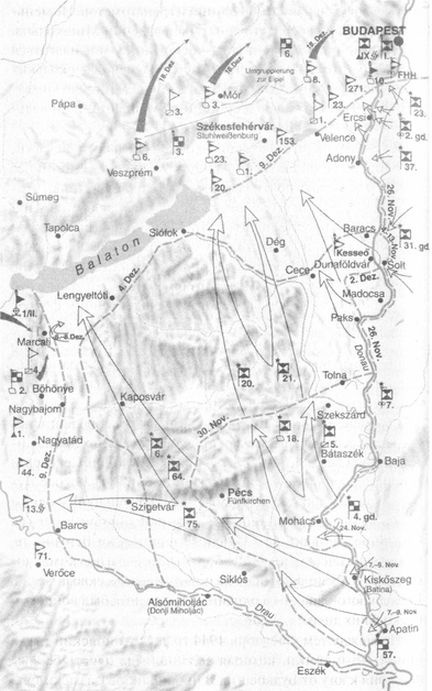

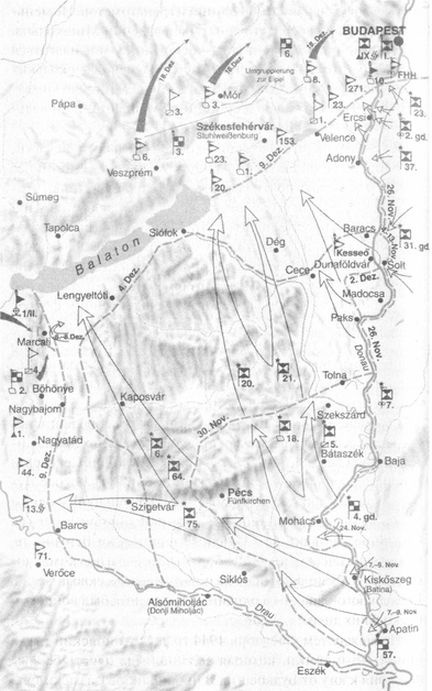

Окружение Будапешта с юга. Форсирование Дуная войсками маршала Толбухина

53-я армия совместно с 7-й армией вышла на участок Фронта шириной 7 километров. Здесь предполагалось пустить в дело 4 дивизии и 700 орудий и гранатометов. Не меньшие силы были сосредоточены в направлении Мишкольца. Теперь Малиновский с полным основанием мог надеяться на то, что в этот раз его частям удастся в течение нескольких дней достигнуть Айпельталя, а затем Ваца, откуда открывались позиции не только для штурма Будапешта, но и дальнейшего продвижения на запад.

В конце ноября стало ясно, что за несколько дней части, находившиеся под командованием Толбухина, смогли без проблем захватить почти всю юго-восточную Венгрию, чтобы выйти к Будапешту с юго-западного направления. При этом можно предположить, что Малиновский, который штурмовал венгерскую столицу с восточного направления, вовсе не намеревался хоть с кем-то делить славу за взятие Будапешта. Только этим можно объяснить тот факт, что предпринималось весьма рискованное и поспешное форсирование Дуная силами 2-го механизированного корпуса и 46-й армии. В тогдашнем положении это был абсолютно бесполезный шаг. В данной ситуации было только одно объяснение — Малиновский хотел, чтобы его части вошли в Будапешт раньше тех частей, которыми командовал Толбухин. Тем временем части 3-го Украинского фронта продвигались вперед на север очень быстро, приблизительно по 10–20 километров вдень. 1 декабря 1944 года они взяли Сексард и Пакш. 2 декабря они форсировали Дунай чуть южнее Дунафёльдвара, причем форсирование произошло не в одном месте, а почти по всей ширине фронта. Если принимать во внимание тот факт, что западные территории Венгрии не имели фактически никакой обороны, то части под командованием Толбухина прошли бы по ним как нож сквозь масло. Выход к юго-западным окраинам Будапешта был вопросом нескольких дней.

Но между тем 4 декабря 1944 года Малиновский отдал приказ 46-й армии, которая должна была начать боевые действия к югу от Будапешта. В пространстве Сазхаломбатта — Эрчи немецко-венгерская группировка имела достаточное количество времени для подготовки обороны. Советское форсирование Дуная на этом участке началось без какой-либо артиллерийской подготовки. О кровавых жертвах этой неподготовленной операции можно было позже прочитать в изобилии подаваемых представлениях на награждение.

«Около полуночи 4 декабря понтон сержанта Смирнова перевозил на правый берег штурмовую группу и два орудия. По мере форсирования в понтон попал снаряд. В ногу Смирнова попало два осколка, четыре гребца были контужены. Несмотря на это, штурмовая группа и орудия были доставлены на другой берег. По пути назад рядом с понтоном разорвался снаряд, Смирнов был ранен вторично. На тот момент из его команды невредимыми оставалось лишь два человека. Тяжелораненый Смирнов продолжал отдавать приказы, но когда понтон достиг левого берега, то он скончался».

Прекрасно простреливаемая местность стала причиной того, что при форсировании было уничтожено почти 75 % понтонов и лодок. Некоторые из рот и батальонов были уничтожены полностью. Оставшиеся в живых тонули посередине полузамерзшей реки. Несмотря на огромные потери, вечером 5 декабря советским частям удалось создать на правом берегу Дуная четыре небольших плацдарма. Но почти все они были почти тут же уничтожены немцами, которые незамедлительно предприняли серию контратак. Из всех плацдармов советские части смогли удержать лишь окрестности берега близ Эрд-Офалу. 6 декабря было проведено новое форсирование реки. На этот раз советским частям удалось закрепиться на семи участках. При этом им пришлось идти в буквальном смысле слова по трупам своих товарищей. Первые подразделения Красной Армии, высадившиеся на правом берегу, были полностью выкошены плотным немецким пулеметным огнем. Многие из красноармейцев были вынуждены выпрыгивать из продырявленных пулями и осколками лодок и с оружием вплавь добираться до берега в ледяной воде.

Потери Красной Армии изумляли даже ее противников. Дозволю себе привести отрывок из дневника венгерского полковника Эмиля Томка: «Когда в первой половине дня прибыл в северный район, то моему взгляду предстала дикая картина. Наша артиллерия беспрерывно расстреливала русских, пытавшихся переправиться через реку. Их утюжили и немецкие бомбардировщики. Из нашей округи по ним палило три миномета. Но несмотря ни на что, русские продолжали форсировать реку. Группы советских солдат перевозили не только на лодках, но и даже на паромах. Я видел, как в небольшую баржу, до отказа забитую людьми, попала немецкая авиабомба — суденышко тут же ушло на дно. Самое чудовищное происходило там, где берег находился в немецких руках. Немцы стреляли из пулеметов по высадившимся солдатам. Шансы на выживание их были предельно малы. Тот, кто не был сражен пулей, должен был пытаться отстреливаться, находясь по грудь в студеной воде и тине. Насмотревшись на все это, один из гусаров обратился ко мне: «Господин полковник, а что русские делают со своими врагами, если они так жестоко обходятся со своими солдатами?»

После этих боев Малиновскому было очень важно скрыть факт, что он во имя своего тщеславия в абсолютно бессмысленной акции погубил не одну тысячу красноармейцев. Для этого почти половина выживших солдат (42,7 % — в абсолютных цифрах весьма небольшая величина) была представлена к званию Героя Советского Союза. Ситуация выглядела так, что только за осуществление бессмысленной операции — форсирования Дуная в районе Эрчи звание Героя Советского Союза было присвоено 115 военнослужащим! Напомню, что всего за время Великой Отечественной войны эту награду получило около 12 тысяч человек; очевидна некоторая диспропорция.

План Малиновского предполагал, что десантные группы сначала достигнут района Будаёрша — Биа, а на третий день вступления — Пилишвёрёшвара, Сомора и Цакьера. Но опять же это были фантастические планы. Для их осуществления советской пехоте пришлось бы преодолевать в день по 20–30 километров, что было возможно только при условии отсутствия даже малейшего сопротивления со стороны противника. Но о подобном «победном марше» не могло быть и речи, так как высадившиеся на правом берегу части Красной Армии ожидал прорыв хорошо укрепленной «Линии Маргариты». Скорый прорыв этой линии обороны был сплошной иллюзией, что подтвердили последующие события. Не исключено, что Малиновский также понимал это. Не исключено, что подобные задачи были поставлены им, чтобы хоть как-то оправдать смысл кровопролитного форсирования.