20-миллиметровый МГ 151/20

А пока вернемся в 1940 год. Наличие в новой модели противотанкового орудия дульного тормоза и наличие специальных рессор, которые позволяли использовать специальные колеса, «обутые» в резиновые шины, стало символом всех последующих моделей немецких противотанковых орудий. Не успели ПАК 38 появиться в частях Вермахта, как проектировщики готовили новое противотанковое орудие.

Именно тогда началось использование технологий, которые позволяли говорить о «секретном оружии». Речь шла об использовании в противотанковом вооружении конусовидных стволов. Эффективность данного нововведения не была оценена по достоинству, пока оно не было опробовано в бою. Собственно, данный принцип был не нов. Он был известен военным аж с начала XX века. В 1905 году винтовку с коническим, сужающимся к дулу каналом ствола, особыми нарезами и пулей специальной формы предлагал русский изобретатель М. Друганов и рассчитал генерал Н. Роговцев, а в 1903-м и 1904 годах патент на ружье с коническим стволом получил немец профессор Карл Пуфф из Шпандау. Новую жизнь «конический ствол» обрел в 30-е годы, когда немецкий оружейник Герман Герлих, инженер оружейного завода фирмы «Хальгер» в Киеве (СССР), заявил, что, стреляя из винтовки своей конструкции калибра 7 миллиметров, он получил скорость пули в 1400 метров в секунду и может получить скорость пули выше 1650 метров в секунду. Ведущие оружейные специалисты того времени усомнились в возможности получения скоростей, заявленных Герлихом. Но на испытаниях в Ванзее на германской испытательной станции винтовка Герлиха калибра 7 миллиметров в присутствии официальной комиссии придала пуле конструкции Герлиха массой 6,5 грамма скорость в 1475 метров в секунду. Затем винтовка дала скорость пули 1600 метров в секунду и при некотором увеличении порохового заряда даже фантастическую в то время скорость в 1700 метров в секунду. Оппоненты Герлиха были опровергнуты. Сам же Герлих считал возможным придать винтовочной пуле скорость и в 2000 метров в секунду. Даже на достигнутых дульных скоростях пуля винтовки Герлиха массой 6,5 грамма, действующим диаметром всего 6,35 миллиметра, со свинцовым сердечником на расстоянии 50 метров проламывала (а не пробивала) в стальном броневом листе толщиной 12 миллиметров дыру диаметром 15 миллиметров, а в толстой броне делала воронку в 15 миллиметров, глубиной и диаметром 25 миллиметров. Обычная пуля боевой винтовки Маузера калибра 7,92 миллиметра оставляла на такой броне лишь небольшое углубление в 2–3 миллиметра.

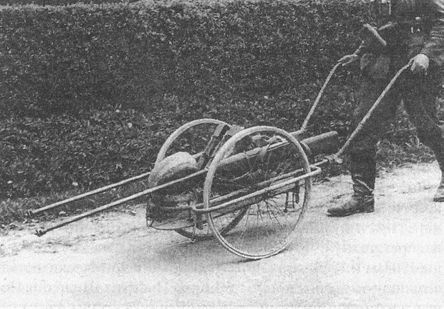

Немецкий солдат везет на тележке трофейные польские противотанковые винтовки

20-миллиметровый «Эрликон», переделанный для борьбы с танками

В чем же заключался секрет? В конструкции Герлиха конический участок канала ствола сочетался с цилиндрическими отрезками в казенной и дульной его части, а нарезы, наиболее глубокие у казенной части, постепенно сходили на нет к дульному срезу. Это позволяло рациональнее использовать давление пороховых газов для разгона пули за счет повышения среднего значения давления в канале ствола при том же максимальном — опытное 7-миллиметровое ружье системы Герлиха имело начальную скорость пули до 1800 метров в секунду. Снаряд («ультрапуля», как называл ее в своих рекламных статьях Герлих) имел сминаемые ведущие пояски, которые при движении вдоль канала ствола вдавливались в выточки на снаряде. Высокая поперечная нагрузка вылетевшей из канала ствола пули обеспечивала сохранение скорости на траектории и сравнительно высокое пробивное действие. Работы Герлиха привлекли тогда всеобщее внимание, но даже в Германии получили ограниченное практическое применение. В итоге сам Герлих предпочел работать в Англии и США. При возвращении из Европы в США Герлих умирает при странных обстоятельствах. Не исключалось, что конструктора устранили спецслужбы Третьего рейха, которые опасались, что конструктор сможет привести к потенциальному преимуществу противника в области вооружений.

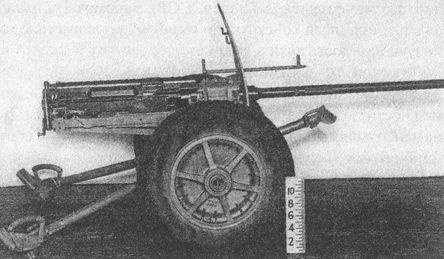

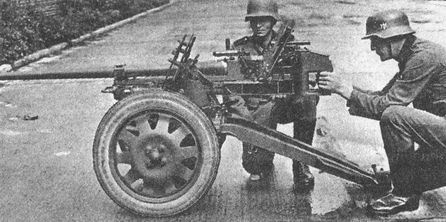

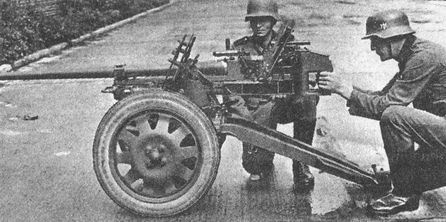

Противотанковое ружье-пушка sPzB41

Разработанная на основании принципа Герлиха в Германии противотанковая пушка получила название противотанкового ружья 41 — sPzB41 (не путать с противотанковым ружьем, разработанным по заказу СС на чешских оружейных заводах). Ствол sPzB41 имел калибр 28 миллиметров в казенной части и 20 миллиметров — в дульной, длина ствола составила 61,2 калибра. В канале ствола выполнялись два конических перехода, то есть снаряд обжимался дважды. На ствол крепился активный дульный тормоз. В массивном казеннике было разделано гнездо для горизонтального клинового затвора. Противотанковое ружье-пушка снабжалось подобием легкого артиллерийского лафета с поворотным верхним станком, раздвижными станинами с откидными сошками и штампованными колесами с резиновыми шинами. Ствол с казенником и затвором скользил в направляющих люльки, крепившейся на цапфах в гнездах верхнего станка, связанного с нижним боевым штырем. Отсутствие подъемного механизма упрощало и облегчало конструкцию, поворотный механизм приводился небольшим маховичком. Угол наведения по горизонтали составлял до 30°, угол возвышения — до +30°. Скорострельность — до 30 выстрелов в минуту, в зависимости от тренированности и условий работы расчета. Имелось прикрытие в виде двойного щита, в левой части которого сверху делался вырез для прицеливания. Вынесенный влево оптический прицел также снабжался двойным щитком. Общая масса системы составляла 227 килограммов, то есть была вдвое меньше, чем у 37-миллиметровой противотанковой пушки ПАК 35/36. «Тяжелое противотанковое ружье 41» было чисто позиционным — «окопным» — противотанковым средством. Однако его появление на фронте стало одним из факторов, заставивших советских танкостроителей вновь обратиться к вопросу улучшения бронезащиты. В январе 1944 года советские войска захватили другой вариант sPzB41, облегченный до 118 кг за счет изменения установки — однохоботовый нижний станок имел трубчатую станину и штампованные полозки, могли устанавливаться небольшие колеса-дутики. Лафет обеспечивал круговую горизонтальную наводку (при максимальном угле возвышения — в секторе 30°), а вертикальную — от -5° до +45°, высота линии огня менялась от 241 до 280 миллиметров. Для переноски sPzB41 разбиралось на 5 частей. Для лучшей маскировки на позиции расчет нередко снимал основной щит.

Немецкие солдаты ведут огонь из 50-миллиметрового противотанкового орудия

Но за все конструкторские улучшения чем-то приходилось платить. Прежде всего, это касалось боеприпасов. 20-миллиметровый снаряд, имевший две «юбки», должен был иметь специальное вольфрамовое «ядро». На производство подобных боеприпасов уходило значительно больше времени. Кроме этого, Германия не обладала достаточным количеством вольфрама, чтобы начать массовое производство подобных снарядов. Кроме этого, специфика принципа Герлиха приводила к тому, что ствол противотанкового ружья 41 был рассчитан где-то на 500 выстрелов, после чего его надо было менять. Он имел максимальную изношенность в части, где давление пороховых газов было максимальным. Нередко в этом месте вообще исчезала нарезка. В итоге пушки-ружья sPzB41 были произведены в небольшом количестве.