После горьких уроков двадцатилетнего развития стало ясно, что на выбранной дороге неолиберальной модели экономики нам ничего хорошего ожидать не следует. Наживающий себе многомиллиардные состояния имущий класс не заинтересован в изменении ситуации в экономике к лучшему, она и так для него хороша. Поэтому поворот к лучшему в обозримом периоде пока не просматривается.

Наиболее верным показателем нежелания российского предпринимательского класса к улучшению ситуации является состояние облюбованных им отраслей экономики, на эксплуатации которых базируется его благополучие. Поскольку при характеристике российской экономики часто говорят об однобоком ее развитии в пользу сырьевых отраслей, то может создаваться впечатление об их ускоренном развитии в реформенный период.

Ничего подобного! Об однобокости говорят только в том смысле, что мы теперь во многом живем за их счет. Что касается роста добывающих отраслей, то его тоже нет. Талантов частных собственников хватило только на то, чтобы на резко ухудшенной материально-технической базе отраслей выйти на достигнутый при коммунистах уровень добычи. Не более того!

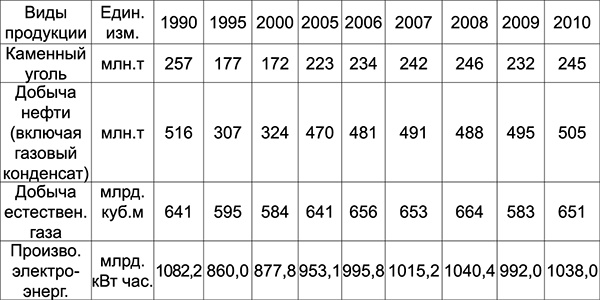

Это показывают данные таблицы, приводимой ниже.

Таблица № 2.7. Добыча полезных ископаемых в РФ за 1990-2008 гг.

Источники: Российский статистический ежегодник 2009. С. 388-389, 404. 388. Российский статистический ежегодник 2011. С. 390-391, 406.

Как видно, в течение без малого двадцати лет развития по пути реформ здесь наблюдается та же картина, которую показала нам таблицы 2.3. и 2.4. После резкого спада производства энергоресурсов к концу 90-х годов с 2000 года начался рост, в результате которого только по газу достигнут, а по остальным видам продукции так не достигнут уровень производства двадцатилетней давности. Ничего подобного в советском плановом хозяйстве быть не могло. При всех его недостатках за 20 лет мы имели бы значительный рост.

А ведь дело еще в этом, что эксплуатируемое оборудование за эти годы сильно устарело, а его необходимое обновление не осуществляется. Новые собственники не проявляют должного интереса ни к технической модернизации добывающих отраслей, ни к соблюдению техники безопасности работ, осуществляющихся в шахтах и на скважинах. В дни, когда пишутся эти строки, радио и телевидение сообщают о взрыве метана в шахте Распадской в Кемеровской области, где погибло 60 человек и без вести пропало еще 40, которые также, скорее всего, погибли. Всего же за последние два года в стране было 36 аварий, в ходе которых погибло 450 человек (передача «Постскриптум» от 29.05 10). Годом раньше произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС, унесшая также жизни более 70 человек. Такого рода аварии, стоившие жизни множеству людей в различных местах, имеют одну и ту же основную причину: безумную погоню за прибылью при нежелании что-либо тратить на соблюдение техники и правил безопасности. При этом назначаемые для расследования причин катастроф комиссии чаще всего виновников не находят, не желая выводить на чистую воду богатых и влиятельных персон.

3.4. Утечка капиталов за рубеж

Экспортная ориентация сырьевых отраслей вместе с либерализацией внешнеэкономической деятельности широко открыли двери для другого негативного явления: утечки российских капиталов за рубеж и нехватки инвестиций для развития отечественной промышленности.

Существовавшая в советский период монополия внешней торговли, когда право выхода на внешний рынок имели не сами поставщики продуктов и услуг, а только специально для этих целей созданные государственные компании, не имела научного оправдания. Она была проявлением, с одной стороны, неконкурентоспособности советской экономики, а с другой – недоверия политического руководства страны к руководителям предприятий, к их способности бескорыстно вести дела с иностранцами. После краха советского строя такой порядок вещей не мог сохраняться. Расширение свободы предпринимательской инициативы и отказ от прежней монополии внешней торговли был вполне оправданной мерой.

Однако здесь, как и во всем остальном, мы перегнули полку. Требовалась не крутая шоковая перемена, а постепенный, по мере накопления собственного опыта, переход к новым условиям ведения дел с иностранными компаниями. Необходимость такого образа действий было бы нетрудно понять, если бы интересы страны ставились выше всего. Но этого не было. Приоритет отдавался частной наживе, а для этого отсутствие контроля в ведении внешнеэкономических дел, называемое либерализацией, подходит лучше всего. Либерализация внешнеэкономической деятельности аргументировалась тем, что она откроет путь иностранным инвестициям в российскую экономику. Без всяких оснований утверждалось, что стоит снять ограничительные барьеры, как иностранный капитал хлынет в Россию и устремится в технически передовые отрасли в целях модернизации экономики. Но ничего подобного не могло быть и не произошло. Приводимая ниже таблица дает об этом некоторое, хотя и далеко не полное, представление.

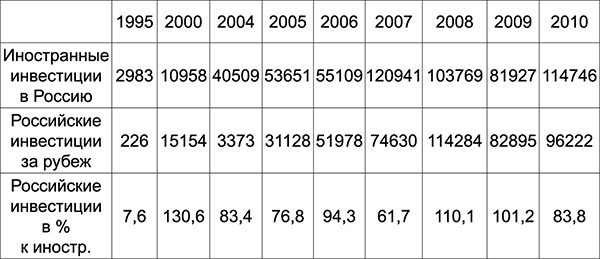

Таблица 2.8. Соотношение иностранных инвестиций в Россию и российских за рубеж (в млн. долл.)

Составлено по данным: Российский статистический ежегодник 2009. С. 261, 264. Российский статистический ежегодник 2011. С. 680

Данные таблицы № 2.8 показывают различное соотношение между пришедшими в Россию и ушедшими инвестициями, но это мало о чем говорит. Главное – куда уходит российский и куда приходит иностранный капитал. Российский капитал оседает главным образом на счетах иностранных банков и используется ими в собственных интересах. Лишь на малую его часть приобретается недвижимость. Как одно, так и другое является формой непроизводительного, паразитического использования капитала. В случае ввоза иностранного капитала дело обстоит иначе. Ввозимый капитал устремлен на захват минерально-сырьевого комплекса страны. Российское законодательство создало для этого самые благоприятные условия. Согласно Федеральному закону «Соглашение о разделе продукции» от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ, доля участия иностранного капитала может составлять 25 % акционерного капитала, что достаточно для доступа к любой стратегической информации и влияния на принятие решений. К этому надо добавить созданные реформой широкие возможности для подкупа чиновников, благодаря чему был дан зеленый свет для любых действий иностранных акционеров.

Будучи нацеленным на захват минерально-сырьевого комплекса, иностранный капитал, как черт ладана, избегает отраслей, обеспечивающих техническую модернизацию экономики, и ищет только те сферы приложения, где быстро может получить краткосрочный доход. Вот и получается, что одни отрасли промышленности оказываются под иностранным контролем, а другие не получают развития и хиреют, так как вместо этого отечественный капитал убегает за рубеж. Что иностранный капитал преследует цели контроля над нашей экономикой и не участвует в ее модернизации – неудивительно. Куда большего внимания заслуживает то, что в модернизации не участвует российский капитал, и это имеет определенную связь с теми иллюзорными надеждами, которые сеялись в начале реформ. Как стало теперь ясно – подтверждается всем ходом последующих событий – снятие преград в движении капиталов было нужно не столько в целях привлечения иностранного капитала, сколько для открытия дверей ухода российского капитала за рубеж.