Однако всегда находятся властолюбивые правители, считающие международные соглашения чем-то вроде благих пожеланий, для них не обязательных. Такими оказались вожди нацистской Германии, затмившие злодеяниями все преступления прошлого.

Не подлежит сомнению, что нацисты переступили через конвенции и правила гуманизма преднамеренно, а не вынужденно, в качестве ответных мер. В марте 1941 г., до нападения на СССР, верховное командование вермахта обсуждало вопрос о создании лагерей для пленных и о жестком обращении с ними, о применении расстрелов. В мае 1941 г., также до вторжения, был издан так называемый декрет о комиссарах — о немедленном расстреле всех политработников и коммунистов, попавших в плен. В приказе верховного командования, отправленном войскам в сентябре 1941 г., уже прямо говорилось о том, что положения Женевской конвенции на советских военнослужащих не распространяются и что человеческая жизнь на Востоке ничего не значит:

«Большевизм является смертельным врагом национал-социалистской Германии. Впервые перед германским солдатом стоит противник, обученный не только в военном, но и политическом смысле… Поэтому большевистский солдат потерял всякое право претендовать на обращение с ним как с честным солдатом, в соответствии с Женевским соглашением…

В отношении советских военнопленных даже из дисциплинарных соображений следует весьма решительно прибегать к оружию».

Именно директивы нацистского руководства привели к тому, что жизнь советских военнопленных потеряла какую-либо ценность. Им намеренно создавали невыносимо тяжелые, нечеловеческие условия, дополнявшиеся суровыми наказаниями и расправами. В лагере Ламсдорф (шталаг № 344) у советских пленных отбирали обувь, и они даже зимой были вынуждены ходить босиком. Содержались они в чудовищной скученности, в антисанитарной обстановке. Например, в помещении, рассчитанном на 150 кроватей, разместили на нарах 840 плененных советских воинов. В шахтах, где они трудились, как каторжники, по пути на работу и в самом лагере погибло около 100 тысяч узников. Охрана, как предписывалось свыше, относилась к ним «с беспощадной строгостью».

Огромное число пленных было убито за попытку к бегству. На этот счет также были специальные предписания, вступавшие в прямой конфликт с конвенциями. Приказ «Кугель» («Пуля»), изданный в марте 1944 г., уже своим угрожающим названием говорил о том, что ждет пойманных беглецов.

Рабский труд заключенных в шахтах, каменоломнях, на полях в 1942 г. был дополнен принудительной работой на военных заводах, что увеличивало и без того невыносимые страдания людей, хорошо понимавших, что они действуют против своих сражающихся братьев и отцов.

Советские военнопленные

Плен означал смерть для миллионов человек.

По некоторым данным, общее число советских военнопленных составляло 5700 тысяч человек, 3300 тысяч узников погибло. При этом лживая нацистская пропаганда, призывавшая советских солдат сдаваться, всю войну расхваливала «хорошие условия» в немецких лагерях.

Как явствует из приведенного ниже документа, нацистские зверства в полной мере распространялись и на пленных из других армий, например польской, югославской народноосвободительной, чехословацкой.

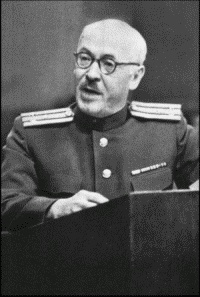

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВНОГО ОБВИНИТЕЛЯ ОТ СССР Ю. В. ПОКРОВСКИМ ПО РАЗДЕЛУ ОБВИНЕНИЯ «ПРЕСТУПНОЕ ПОПРАНИЕ ЗАКОНОВ И ОБЫЧАЕВ ВОЙНЫ ОБ ОБРАЩЕНИИ С ВОЕННОПЛЕННЫМИ»

[Стенограмма заседаний Международного Военного Трибунала от 13 и 14 февраля 1946 г.]

Господа судьи, сегодня моей задачей является представление вам материалов по разделу обвинения «Преступное попрание законов и обычаев войны об обращении с военнопленными».

Перед тем как приступить к представлению доказательств тягчайшей вины подсудимых в этих преступлениях, я считаю необходимым сделать несколько кратких замечаний.

Еще в конце прошлого века постановлением Гаагской конвенции 1899 года были установлены нормы, регулирующие права и обязанности воюющих сторон по отношению к военнопленным.

Руководствуясь постановлениями этой конвенции 1899 г., ряд государств разработали необходимые инструкции об обращении с военнопленными. В одной из них говорится:

«Исключительной целью военного плена является воспрепятствование дальнейшему участию пленных в войне.

Государство может делать все, что окажется необходимым для удержания за собой пленных, но не более…

…Военнопленные могут быть привлекаемы к умеренной работе, соответствующей их общественному положению. Во всяком случае, она не должна быть вредна для здоровья и не должна носить унизительного характера. Она не должна также непосредственно служить военным операциям против родины пленных.

Хотя военнопленные теряют свою свободу, но не теряют своих прав. Другими словами, военный плен не есть более акт милосердия со стороны победителя — это право обезоруженного».

Может быть, вас удивит, когда я скажу, что цитировал я указания германского генерального штаба, содержащиеся в 18-й тетради циркуляров германского генерального штаба, изданных в 1902 г.

В дальнейшем принцип гуманного отношения к пленным и раненым — военным был развит Гаагской конвенцией 1907 г. и Женевской конвенцией 1929 г.

Присоединение Германии к этим конвенциям нашло определенное отражение в германском законе о судоустройстве и судопроизводстве в военных судах во время войны. Я имею в виду, в частности, германский закон от 17 августа 1938 г. (раздел «Е», § 73 и 75), в котором содержатся прямые ссылки на Конвенцию 1929 г. Это было тогда, когда гитлеровская Германия уже начала реализацию своих агрессивных планов.

Ю. В. Покровский, заместитель Главного обвинителя от СССР

Я хочу напомнить, что статья 23 Гаагской конвенции 1907 г. гласит:

«…Воспрещается: …в) убивать или ранить неприятеля, который, положив оружие или не имея более средств защищаться, безусловно сдался».

Нельзя сказать, чтобы краткий свод законов войны, который был выработан в Гааге и Женеве, охватывал весь комплекс вопросов, связанных с законами войны. Поэтому авторы Гаагской конвенции сделали специальную оговорку, и я позволю себе процитировать этот отрывок:

«Впредь до того времени, когда представится возможность издать более полный свод законов войны, Высокие Договаривающиеся Стороны [а я позволю напомнить Трибуналу, что среди этих договаривающихся сторон была Германия] считают уместным засвидетельствовать, что в случаях, не предусмотренных принятыми ими постановлениями, население и воюющие остаются под охраной и действием начал международного права, поскольку они вытекают из установившихся между образованными народами обычаев, законов человечности и требований общественного сознания».