Караязская степь

Там находился наш артиллерийский полигон, гигантское по территории стрельбище, на котором полк отрабатывал точность стрельбы из штатного вооружения. Путешествие на учения начиналось с погрузки эшелона. Полк выезжал едва ли не в полном составе, оставляя в Кутаиси лишь минимум личного состава, необходимого для поддержания бытового существования части.

Погрузка происходила на безымянном полустанке недалеко от города. Туда техника добиралась своим ходом, после чего начиналась сложная и муторная процедура размещения грузовиков и артиллерийских орудий на железнодорожных платформах. Нашу основную ударную силу представляли 122-мм гаубицы, стрелявшие как фугасными, так и кумулятивными снарядами. Орудия буксировались «Уралами», потому как шестьдесят шестые газики с ними справиться, конечно, не могли. На их долю оставались полевые кухни и другая мелочовка. Процесс погрузки отнимал у командования полка огромное количество сил и нервов: водительское мастерство личного состава, как правило, оставляло желать лучшего, а в этом случае нужно было не только загнать тяжелый грузовик на железнодорожную платформу, но потом еще и несколько раз дергаться вперед-назад, постепенно выравнивая тяжеленное, почти трехтонное, орудие. После того как гаубицы вставали ровно, начинался сам крепеж. В деревянный настил платформы вбивалось огромное количество деревянных башмаков плюс к этому колеса гаубицы намертво приматывались к платформе толстой железной проволокой. С остальной техникой, включая БТРы, справлялись быстрее.

Как правило, на полное завершение этой операции уходила пара дней. После чего к эшелону подвозили весь остальной личный состав, мы забирались в теплушки, которые, похоже, так и добрались до нашего времени из фильмов о Великой Отечественной войне, а офицеры занимали места в обычных плацкартных вагонах. И состав отправлялся в долгий путь.

Путешествие могло занимать от двух дней до недели. Все зависело от каких-то неизвестных нам высших железнодорожных сил. Периодически мы останавливались на каком-нибудь перегоне, и сутки напролет пропускали следовавшие в противоположных направлениях пассажирские и грузовые составы. Вынужденные паузы заполнялись традиционно: солдаты спали, офицеры пили. Отправление поезда всегда происходило неожиданно, поэтому периодически мы с увлечением наблюдали, как тот или иной наш командир, теряя на ходу тапки, пытается догнать уходящий состав. Самое удивительное, что ни разу никто не отстал! Наконец, оставив позади Зестафони, Гори, Тбилиси и Рустави, практически уничтожив все запасы сухого пайка, мы доползали до необъятного желто-песочного пространства Караязской степи и останавливались на станции Гардабани.

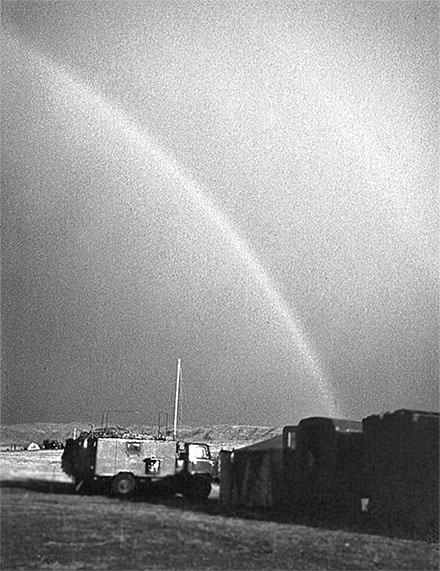

Наш лагерь в Караязах

Разгрузка происходила гораздо энергичнее погрузки. Полк выстраивался в колонну и углублялся на запад, в глубь степи, оставляя железнодорожную станцию за спиной. Достигнув нужной точки, которую я так и не научился определять, мы приступали к обустройству лагеря. Каждый занимался своим конкретным делом, так что получалось, что больше одной-двух палаток ставить не приходилось. Я с ребятами ставил маленькую палатку, собственно, для нас самих, и вторую – побольше, – которой предстояло играть роль штаба полка. Спальные палатки крепились на невысокие деревянные каркасы, выполнявшие функцию и фундамента, и стен одновременно. Внутри же размещались деревянные нары, на которых мы и спали. На матрасах, конечно. Все это мы, естественно, привозили с собой, как и раскладушки для офицерских палаток. Палатка-штаб, как и палатка-столовая, были значительно больших размеров, с подпорками, растяжками и прочей арматурой, дополнительно укреплявшей эти сооружения внутри и снаружи.

Таким образом, в лагере формировались спальная зона, штаб, укрытый по всей площади маскировочной сеткой, и зона приема пищи. Все вооружение уходило еще дальше в степь, и из нашего лагеря гаубицы были не то что не видны, их даже слышно не было, когда они стреляли.

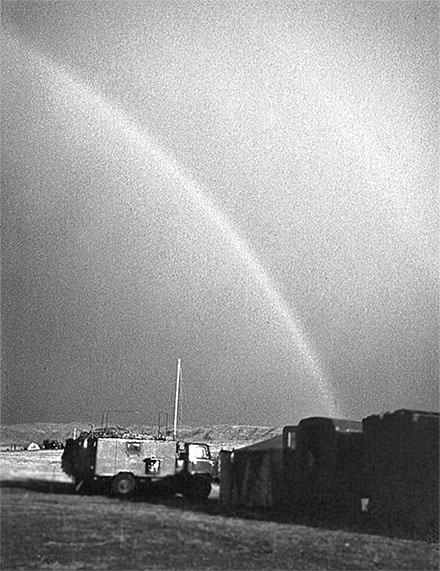

Радуга в Караязах

А стреляли мы «огурцами», именно так назывались снаряды к нашим гаубицам. Кстати, вне зависимости от военной специальности, погрузка-разгрузка «огурцов» являлась общей солдатско-сержантской обязанностью. Дело это было противное, ибо тяжелое. Один кумулятивный «огурец» «тянул» на 14 килограммов, а осколочно-фугасный – на 21. Снаряды хранились и транспортировались в ящиках по две штуки, так что дополнительными занятиями по физической подготовке личный состав полка на учениях обеспечивался по полной программе.

Улетали наши «огурцы» в светлую многокилометровую даль за местную достопримечательность. Не знаю, в чью светлую голову и когда именно пришла эта идея, но учебные цели находились в нескольких километрах позади знаменитого монастырского комплекса Давида Гареджи. На самом деле это были несколько пещерных храмов, обустроенных в Гареджийском кряже еще в VI веке. Причем главным объектом комплекса была лавра Святого Давида, никакая не пещерная, а очень даже «надземная» и расположенная прямо на границе с Азербайджаном. Вот через эту лавру мы и стреляли.

То есть практически обстреливали Азербайджан с территории Грузии, благо страна тогда была общая. Конечно, и в то время периодически раздавались призывы прекратить наши артиллерийские экзерсисы. Защитники истории опасались, что рано или поздно мы попадем точно в Святого Давида, а если не попадем, то вибрация от взрывов все равно разрушительно подействует на уникальное архитектурное сооружение. Однако прекращение деятельности полигона произошло уже после распада СССР и вывода российских войск с территории Грузии.

Лавра преподобного Давида Гереджийского

На огневой рубеж уезжали только дивизионщики. Я, естественно, никуда не ездил. Штаб, по условиям учений, находился в отдалении от линии фронта, поэтому мы руководили боевыми действиями по рации. Кстати, учения в Караязах были единственным поводом для того, чтобы я выполнял свои непосредственные обязанности. Я ведь числился командиром отделения вычислителей, то есть рассчитывал все данные, необходимые для управления огнем! Именно исключительной важностью должности и объяснялось то, что моя фамилия в штатном расписании полка значилась под номером «пять»: после командира, заместителя командира, начальника штаба и заместителя начальника штаба полка. Но, так как учебные стрельбы тоже происходили далеко не каждый день, времени для отдыха хватало.