Истребители МиГ-21

Среди самолетов, переброшенных в Афганистан при вводе советских войск, большую часть составляли истребители. По численности к началу января 1980 года они уступали лишь вертолетам – «воздушным рабочим» армейской авиации. Появление истребителей в авиации 40-й армии было вызвано опасением контрмер со стороны Запада. «Агрессивный империализм, – гласила официальная «легенда», – рвется установить на склонах Гиндукуша нацеленные на СССР ракеты», поэтому возможность открытого столкновения с американцами и их союзниками рассматривалась вполне серьезно; на этот счет в докладной записке ЦК КПСС говорилось: «…нам придется иметь дело с объединенными силами США, других стран НАТО, Китая и Австралии». Не исключалось и втягивание в войну соседних с Афганистаном мусульманских государств, которые могли бы прийти на помощь «братьям по вере».

С учетом этих прогнозов и строилась операция по «оказанию помощи народу Афганистана в борьбе против внешней агрессии». Для прикрытия с воздуха в состав 40-й армии включили зенитно-ракетную бригаду, а на аэродромы ДРА перелетели вначале по одной эскадрилье МиГ-21 из состава истребительной и истребительно-бомбардировочной авиации. Истребители принадлежали 115-му гв. иап, базировавшемуся на туркменском аэродроме Кокайты, которым командовал подполковник П.И. Николаев. Их коллеги служили в составе 136-го апиб из Чирчика в Узбекистане. Руководство на уровне армии осуществлял полковник В.П. Шпак, заместитель командующего авиацией 40-й армии по фронтовой авиации. Переброску осуществляли с близлежащих аэродромов (Кокайты, что называется, лежал прямо за горой, всего в полусотне километров от границы) – во что выльется операция, тогда еще не представляли и рассчитывали обойтись силами ближних частей. Управиться предполагалось сравнительно небольшими силами, ограничившись привлечением местных авиационных частей из состава сил, имевшихся в Туркестанском и Среднеазиатском военных округах (ТуркВО и САВО). То же относилось и ко всей 40-й армии, комплектовавшейся на базе кадрированных частей южных округов, за исключением приданных ей десантных частей из состава ВДВ. На всякий случай в повышенную боевую готовность были приведены и другие части ВВС и ПВО, вплоть до самых отдаленных военных округов; к перебазированию для защиты «южных рубежей» готовили даже полки тяжелых перехватчиков Ту-128 с севера.

Первое время привлеченную авиацию сосредоточили в составе 34-го смешанного авиакорпуса, сформированного из частей ТуркВО и приданного направлявшейся в Афганистан группировке советских войск соответственно директиве Минобороны и Генштаба № 312/12/001, направленной в войска 24 декабря 1979 года. Этим руководящим документом, подписанным министром обороны СССР Д.Ф. Устиновым и начальником Генштаба Н.В. Огарковым, определялись конкретные задачи на ввод частей и размещение на афганской территории. Нашлось в ней и место объяснению необходимости предпринятого шага: «С учетом военно-политической обстановки на Среднем Востоке последнее обращение правительства Афганистана рассмотрено положительно. Принято решение о вводе некоторых контингентов советских войск, дислоцированных в южных районах страны, на территорию Демократической Республики Афганистан в целях оказания интернациональной помощи дружественному афганскому народу, а также создания благоприятных условий для воспрещения возможных антиафганских акций со стороны сопредельных государств…»

При вводе войск в Афганистан нападение могло ожидаться в первую очередь с южного направления, откуда могли бы прорваться самолеты с авианосцев американского 7-го флота, и со стороны «пакистанской военщины», располагавшей к этому времени более чем 200 боевыми самолетами. Граница с Ираном, охваченным антишахской революцией и занятым собственными проблемами, считалась относительно безопасной. Без сомнения, военное руководство при планировании мероприятий достаточно трезво оценивало ситуацию и не питало иллюзий относительно убедительности подобных пропагандистских «страшилок» – позднее начальник Генштаба Н.В. Огарков отзывался об этих доводах политиков как о «выдумке неправдоподобной и не очень умной». Американцам, едва оправившимся от изнурительной вьетнамской войны, тогда и в кошмарном сне не могло привидеться ввязывание в новую авантюру, а соседи Афганистана вовсе не стремились идти на открытый конфликт с могущественным советским государством. По крайней мере, при планировании Генштабом операции по вводу войск серьезное противодействие третьих сил считалось крайне маловероятным и в расчет, по существу, не принималось. Всю истребительную группу на начальном этапе сочли возможным ограничить одной эскадрильей.

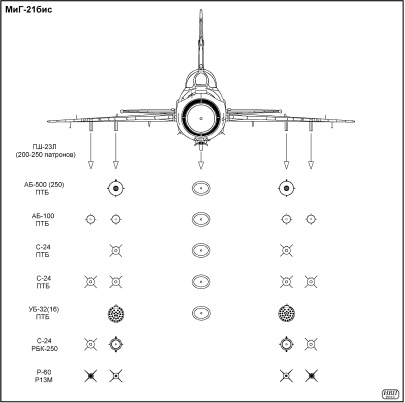

МиГ-21-схема

Между тем будь угроза агрессии извне реальной, что ставило бы под угрозу и прилегающую советскую территорию, для надежного прикрытия воздушного пространства Афганистана располагаемой дюжины истребителей явно бы не хватило. Для отражения вражеских воздушных орд на афганском направлении, по всем прикидкам, требовалось задействовать по меньшей мере шесть истребительных авиаполков. Тем не менее подобное мероприятие не планировалось к реализации ни при вводе войск, ни в разгар афганской кампании, и истребительные силы в составе авиации 40-й армии были доведены лишь до штатного полка, и то со временем.

Уже вскоре в связи с проводившейся с начала 1980 года реформой ВВС и ПВО, в соответствии с которой прежние структуры заменялись ВВС округов, подчинявшихся общевойсковому командованию, 34-й САК был преобразован в ВВС 40-й армии. Тем самым 40-я армия стала единственной в составе советских Вооруженных сил, имевшей собственную авиацию. Решение оказалось вполне оправданным и подтвердило свою эффективность (в отличие от задуманной сходным образом передачи военной авиации в подчинение округов в Союзе, ставшей неудачным опытом и впоследствии отмененной).

115-й гвардейский Оршанский орденов Кутузова и Александра Невского истребительный авиаполк являлся одной из наиболее титулованных авиационных частей советской авиации. Будучи сформированным накануне Великой Отечественной войны под Одессой, полк с честью прошел войну от первого до последнего дня, участвовал в боях в Белоруссии и Прибалтике, завершив боевой путь в мае 1945 года в Чехословакии. В память о боевых заслугах одна из эскадрилий полка несла почетное наименование «Москва», другая именовалась «Советская Литва». Однако привлечение полка к участию в афганской кампании диктовалось отнюдь не прежними боевыми заслугами: выбирать было, по сути, не из чего – 115-й иап на то время был единственным истребительным авиаполком фронтовой авиации во всем ТуркВО. Прочие силы здесь были представлены перехватчиками войск ПВО, однако их привлечение в состав авиагруппировки не предусматривалось.

При планировании переброски авиации встала задача рационального распределения имевшихся сил. Аэродромов, пригодных для базирования современных боевых самолетов, было всего четыре – Кабул, Баграм, Шинданд и Кандагар. Они располагались на высоте 1500–2500 м над уровнем моря. Одобрения на них заслуживали разве что отличного качества ВПП, особенно «бетонки» Кандагара и Баграма, уложенные еще американцами (друживший с СССР король Захир-Шах обустройство баз доверил все же западным специалистам).