«English master of Defence, or the Gentleman's Al-a-mode accomplishments»

[200]

, опубликованный в Йорке неким Зак. Уайлдом.

Совсем неинтересная работа месье Вальдена 1729 года с посвящением герцогу Монтегю

[201]

.

Великолепный альбом иллюстраций, опубликованный капитаном Миллером в 1730 году.

И наконец, перевод Эндрю Мэхона работы л'Абба «Art en fait d'Armes», который впервые вышел в Дублине в 1734 году, а в следующем году в Лондоне.

Однако, кроме обычного французского стиля, многие английские мастера рекомендовали на случай внезапной атаки или стычки в темноте или в толпе очень упрощенную систему с подвешенной стойкой в секунде, столь превозносимую в «Новом методе фехтования» Хоупа. Еще один, менее изящный метод применения оружия, особенно полезный в ночной потасовке, считался в то время очень подходящим на случай драки в таверне или публичном доме, где можно было напороться на неприятную встречу с «задирами», «Гекторами», «хулиганами», «мохоками», «громилами», «храбрыми оленями» или «адовым огнем» – как бы ни называли себя модные и немодные компании буянов, из-за которых улицы становились небезопасными для любого, кто, по их мнению, не мог охладить трусливый пыл наглецов ударом холодной стали.

Но вернемся к палашу. Искусство владения палашом требовало не столько учености и ловкости, сколько хладнокровия и физической силы, и потому оно пользовалось большой популярностью во всех слоях английского общества, хотя применяли его только те, кому общественное положение не позволяло носить «меч» (то есть шпагу).

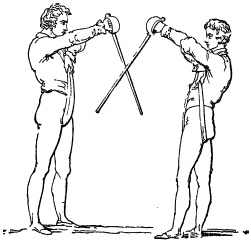

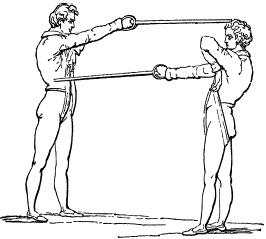

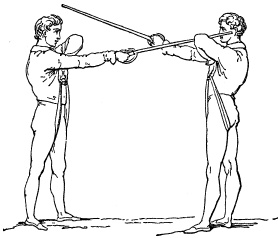

Рис. 127. Стойка с палашом

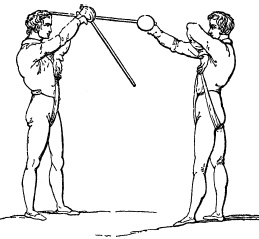

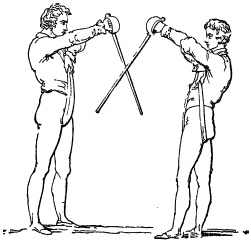

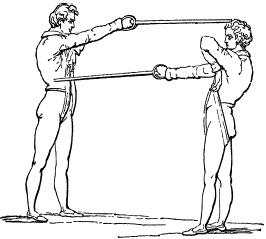

Рис. 128. Легкий удар по голове

Палаш обычно имел рукоятку с эфесом – очень похожую на рукоятку меча, который обычно называется клеймором, – прямой клинок длиной примерно 32 дюйма

[202]

с одним заточенным лезвием и слегка закругленным острием. Обычно его держали, сомкнув все пальцы вокруг эфеса, но в более поздний период некоторые из лучших мастеров, например Фигг и Годфри, говорили, что выгоднее выпрямлять большой палец вдоль задней части эфеса, чтобы обеспечить удар острым краем во всех случаях. По-видимому, до Фигга всегда применялась подвешенная стойка вроде высокой секунды, но позднее чаще всего встречалась низкая терция, взятая из фехтования на шпагах.

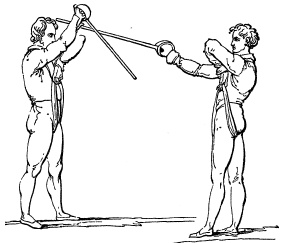

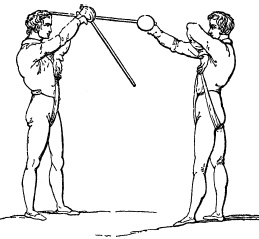

Рис. 129. Удар по голове с левой стороны, парированный

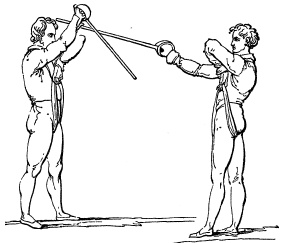

Рис. 130. Ответный удар в левую щеку над локтем

Старинное понятие бретеров XVI века о том, что недостойно мужчины бить ниже пояса

[203]

, очевидно, совсем устарело в XVIII веке, ибо мы видим, что удары равно нацелены в любые части тела противника, от выставленной вперед ноги или запястья до головы. Система была совсем не сложная, практичными считались только самые простые финты, защиты всегда выполнялись в пронации. По всему выходит, что она была во всех отношениях аналогична нашей современной технике боя не на деревянной рапире, а на тренировочной сабле, за исключением того, что не использовалось острие.

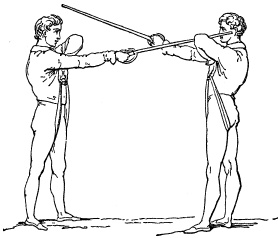

Рис. 131. Успешный удар по голове, рассчитанный на удар противника в туловище

На тренировках пользовались дубинками с гардами из крепкого плетения, но нигде не встречается упоминания о какой бы то ни было защите для головы или корпуса. «Я научился владеть палашом, – рассказывает капитан Годфри, – за счет не раз разбитой головы и синяков по всему телу».

В елизаветинской литературе мы часто читаем о waster

[204]

, которым заменяли меч и использовали со щитом или без щита. Кажется, среди подмастерьев и простолюдинов в XVI и начале XVII века эти бои были таким же популярным развлечением, как позднее бои на «деревянных рапирах», single stick.

При Георгах, особенно при Георге I и Георге II

[205]

, бои на деревянных рапирах в подражание профессиональным боям на палашах всегда пользовались большим успехом при большом стечении народа не только в Лондоне, но и в отдаленных провинциях. Уже когда кровавые схватки давно вышли из моды, бои на дубинках или деревянных рапирах, победитель в которых получал деньги, оставались народным развлечением, особенно в сельской местности, а в некоторых областях Англии умелое обращение с палкой считалось таким же заслуживающим восхищения достоинством, как и бокс.

Однако искусство обращения с дубинкой в качестве замены фехтованию вскоре приобрело весьма специфический характер, и на него накладывалось не меньше ограничений, чем на фехтование немецких студентов на шлегерах.

Дрались на этом «оружии» во второй половине XVIII века, а в некоторых отсталых частях Англии даже и в первой четверти XIX века, обычно следующим образом

[206]

: