Но, несмотря на нежелание отказаться от традиционного учения, предрассудков и верований, несмотря на относительно медленное развитие медицинских исследований в Средние века, все же, без сомнения, медицина шагнула далеко вперед.

После падения Римской империи и почти полного уничтожения классического образования на Западе средневековые студенты, ученые, хирурги и врачи заложили основу, на которой можно было строить не менее выдающиеся достижения Нового времени.

Глава 10

Ученые и техники

«Люди пытаются разгадать тайную силу природы, что не приносит им богатства. Их единственное стремление – умножить свои знания. С той же извращенной целью они изучают искусство магии… Что до меня, то я не желаю знать путь, по которому движутся звезды, и все священные тайны я ненавижу».

Это отношение Блаженного Августина, епископа из Хиппо в Северной Африке и одного из раннехристианских Отцов Церкви, чье учение оказало большое влияние на развитие религиозной мысли в Средние века, типично для подхода христианских иерархов Европы к чисто светским знаниям. Все, что хотя бы пахло новизной, предавалось анафеме, а на изучение «сил природы» смотрели весьма неодобрительно, если оно шло вразрез с христианским учением. Тем не менее поиск мирских знаний продолжался. Исследование «искусства магии» и изучение движения планет продолжалось вплоть до Нового времени. Однако самый большой толчок к развитию наука получила в XII–XIII веках, в основном благодаря знакомству западного христианского мира с работами греческих авторов, в особенности Аристотеля (чаще всего эти работы были переведены на латынь с арабских вариантов).

Это движение вперед светской науки сопровождалось более критическим отношением многих ученых к консерватизму церковных властей. Аделард Баттский был одним из тех, кто в начале XII века оказался под глубоким впечатлением от арабских текстов, которые он переводил на латынь. Это привело его к конфликту с первыми Отцами Церкви и устоявшимися традициями. В своей книге «Естественные вопросы» Аделард пишет:

«Руководствуясь логикой и разумом, я учился у своих арабских учителей, в то время как вы, упиваясь своей властью, упорствуете в заблуждениях, тормозящих прогресс; как иначе, кроме как уздой, можно назвать власть авторитетов? Точно так же, как дикие животные бегут туда, куда их гонят палкой, так и вы под властью писателей прошлого стремитесь к опасности, связанные своей животной доверчивостью».

Однако консервативные церковники не принимали новых учений. Стефан, епископ из Турнея, был одним из тех, кто возглавил борьбу с «модернизмом». В письме к папе в 1202 году он горько сетует:

«Изучение Священного Писания привело к немалому раздору и путанице, потому что ученики приветствуют только новое, а учителя ищут скорее славы, а не знаний. Так называемые либеральные факультеты, потеряв свою изначальную свободу, погрузились в непотребство, когда длинноволосые недоросли узурпируют места своих профессоров, а безбородые юнцы сидят на местах, предназначенных для старших, а те, кто еще даже не знает, что значит быть учеником, претендуют на звание учителя. Они пишут комментарии к великим книгам, щедро сдобренные болтовней, но не приправленные солью философии».

Вообще говоря, обвинения епископа звучат вполне современно. Новое отношение, по поводу которого он сетует, было в основном результатом знакомства в XIII веке с переводами «Физики» и «Метафизики» Аристотеля. До того времени студенты изучали лишь его «Логику». Многие консерваторы, подобно Стефану, понимали, какую опасность ортодоксальному учению представляет это новое знание. Сразу же, как будто в панике, были предприняты попытки освободить вырвавшееся на свободу и быстро распространявшееся новое течение от влияния греческих научных идей. В 1231 году был издан указ, по которому в Парижском университете запрещалось «публично читать книги Аристотеля о философии природы или комментарии к ним, и мы запрещаем делать это под страхом отлучения от церкви».

Началась борьба между ортодоксальной религией и наукой. Университет Тулузы, находящийся на свободолюбивом юге, выступил на стороне модернистов, утверждая, что книги Аристотеля, запрещенные в Париже, можно читать здесь всем, кто хочет проникнуть в тайны природы. К 1231 году церковь была вынуждена пойти на компромисс, и в апреле папа объявил, что «поскольку, как мы выяснили, книги о природе, которые были запрещены в Париже, содержат в себе как полезные, так и бесполезные идеи, мы повелеваем, чтобы вы изучили эти книги… и полностью исключили то, что вы найдете ошибочным или вредным, чтобы все оставшееся можно было бы без промедления начать изучать».

В ответ на это святой Фома Аквинский (род. в 1270 г.) повторно перевел работы Аристотеля и в своей знаменитой книге «Итог» поместил комментарий к ним и попытался примирить языческие и научные идеи Аристотеля с научными идеями христианства.

Арабские переводы также привнесли в западное христианство псевдонаучные алхимические идеи. Алхимия строилась на теории «четырех элементов» Аристотеля. Согласно этой теории материя состояла из четырех элементов: земли, воды, огня и воздуха. Также считалось, что все материальные тела имеют четыре свойства – жар и влагу и их противоположности – холод и сушь. Экспериментальным путем было выведено, что холодная мокрая вода при нагревании могла изменить свое состояние и стать жарким сухим воздухом. Точно так же считалось, что тела могут трансформироваться в первобытную материю, из которой они все были сотворены, если только будет найдено вещество, способное содействовать этому изменению. Поиск этого вещества, известного как «философский камень», был главной задачей алхимии, поскольку считалось, что с его помощью простые металлы можно превратить в серебро и золото. Помимо этого посредством философского камня якобы можно было создать эликсир жизни, который подарит бессмертие любому, кто выпьет его.

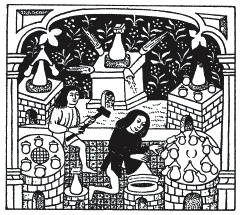

Рис. 68. Алхимик Томас Нортон за работой

Для необразованных и суеверных людей посещение лаборатории алхимика было чем-то ужасным. Любые опыты считались колдовством, а ученые, их проводившие, слугами дьявола. У нас имеется картина, изображающая алхимика XV века за работой: луна освещает помещение через готическое окно, лицо алхимика освещено пламенем его горелки, или очага, с помощью которого совершалось «великое делание»; над пламенем висит сосуд в форме лица, герметично закрытый. Вокруг другие очаги, поскольку на подготовительном этапе работы их надо очень много; на скамье рядом находятся распятие из огнеупорной глины, металлические сосуды, стеклянные колбы и реторты, там же можно видеть кочергу, ухваты, прихватки и другую утварь, необходимую для работы с горячими предметами.

Знания алхимика держались в строжайшей тайне, равно как и его записи, которые были зашифрованы и изобиловали символическими терминами. Цвета также имели свое скрытое значение, когда они использовались в иллюстрациях к алхимическим текстам: красный король означал алхимическую серу; белая королева – алхимическую сулему, и эти вещества – не то же самое, что обычная сера или сулема. Король и королева также могли означать золото и серебро. Цвета «великого делания» часто передавались через образы птиц: ворона – черное, лебедь – белое, феникс – красное.