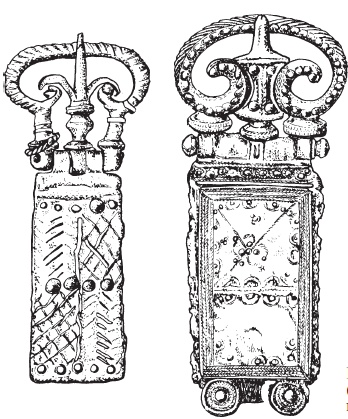

Среди наиболее древних таких предметов – прекрасные пряжки из Мункехейгора (Лоланн) и Смедбю (Эланд). Пряжка из Мункехейгора присоединена к прямоугольной пластинке, обрамленной близко поставленными серебряными проволочками, а внутри этой рамки накладка украшена серебряной филигранью. Пластинка на пряжке из Смедбю обильно декорирована серебряными крестиками и шевронами, в то время как на самой пряжке мы видим инкрустированный узор из косых линий. Примерно с этого времени появляются и инкрустации в бронзе. А самыми прекрасными образцами остается пара шпор из Хернинге, Кепинг (Эланд) с богатой филигранью на плоских поверхностях и тонкой серебряной сеточкой, покрывающей шипы.

Пряжки из Смедбю (Эланд) и Мункехей-гора (Лоланн, Дания)

Среди предметов вооружения можно назвать еще одно выдающееся произведение несколько более позднего периода – ножны из Крагехуля (Фюн), бронзовая накладка которых инкрустирована и медью, и серебром. Незаметно работа IV в. в этой технике переходит в изделия периода Великого переселения народов, и, безусловно, в этом искусстве существовала непрерывная преемственность – во всяком случае, в том регионе, где оно достигло своего расцвета, – южной Скандинавии. Однако оно ни в коей мере не ограничивалось Севером. Инкрустации умели делать и франки, и аламанны, и готы, и англосаксы в Британии.

Вершиной работы по золоту и серебру была техника филиграни и клуазоне. Филигрань представляла собой орнамент из проволоки и крошечных металлических шариков, обычно золотых; в близкой к ней технике грануляции использовались только шарики. Шедевры филиграни создавались в Скандинавии в V–VI вв., хотя эксперименты в этой области велись уже два или три столетия. Трудно подобрать «типичный» пример из всей той огромной массы предметов, которая сохранилась до нашего времени, однако золотые шейные кольца из Аллеберга и Файерстадена, а также накладки для ножен из Турехольма по меньшей мере дают понятие об удивительном качестве этой работы. Хотя искусство филиграни требует ловкости и умения, по сути своей оно достаточно просто. От вытянутой проволоки отрезают кусочки золота и серебра, а затем помещают их на слой угольного порошка. При подогревании кусочки металла приобретают шарообразную форму. Теперь их можно присоединять к проволоке или металлическим пластинкам либо с помощью пайки, либо снова их подогревая и давая им пристать к новой основе. Второй метод позволяет получать самые изящные предметы – крошечные золотые шарики словно подрагивают и подпрыгивают при малейшем прикосновении.

В IV в. германская работа по металлу претерпела значительные изменения из-за быстрого распространения клуазоне. Эта техника пришла от кочевников Причерноморья. Клуазоне – это полированные камни или эмаль, оправленные в сетку из маленьких металлических ячеек; сами эти ячейки зачастую организованы в сложные узоры. Камни и эмаль придавали блеск изделиям златокузнецов, дополняя изящество тонкой филиграни. Самым любимым камнем для украшения был гранат, озарявший украшения и драгоценное оружие огненным сиянием. Гранат в оправе использовался почти во всех областях германского мира, где только работали по золоту: в Англии, Фризии, Скандинавии, во франкской Галлии и лангобардской Италии. Камни закрепляли в оправе, наклоняя металлические стенки друг к другу, и, чтобы гранат не разбился во время установки, на дно ячейки клали слой смолы. Блеск камня можно было увеличить различными способами: иногда поверхность делали слегка выпуклой, иногда под камень клали кусочек золотой или серебряной фольги. В V в. и позднее на сами гранаты иногда накладывали инкрустацию из золота или эмали, и отныне ранние геометрические узоры начинают уступать текучему звериному орнаменту.

Работа по железу

Гораздо менее впечатляющими, но в то же время весьма информативными для нас были продукты и техники производства железа. В последние годы ученым удалось много узнать о том, как происходила обработка железа, в основном в результате раскопок поселений, где находились плавильные печи. Раньше исследователям приходилось соглашаться с приговором Тацита, согласно которому в распоряжении германских племен было сравнительно немного железа, а археологические находки давали основание считать, что железное оружие и другие инструменты были плохого качества по сравнению с римскими. Однако такое представление является слишком односторонним. Анализ многих предметов показывает, что их качество относительно высоко. Более того, обнаружение многих плавильных очагов и печей служит доказательством, что во многих отношениях германские методы выплавки были ничем не хуже, чем у римских провинциальных кузнецов. Самые замечательные плавильные печи были обнаружены в Богемии и Моравии, Шлезвиг-Гольштейне и Дании, в долине Эльбы, а также на юге Польши.

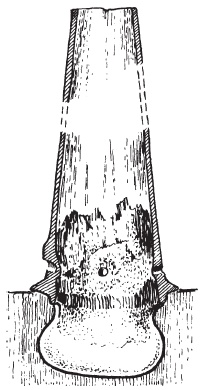

Плавильная печь из Шармбека (Харбург, Германия)

Самая обычная и простая разновидность плавильной печи – это чашевидный очаг. Это была всего лишь яма либо на поверхности земли, либо глубоко под ней, в которой руду расплавляли на огне. Необходимый приток воздуха обеспечивался с помощью естественного сквозняка или с помощью мехов. Однако были известны и более прогрессивные шахтные печи: возможно, они зародились в римском мире. Такая печь представляет собой высокую узкую трубу или «шахту» из глины (а иногда и керамическую), которая стоит над очагом. Высота трубы значительно повышала приток воздуха к железной руде, и поэтому плавка проходила более эффективно. Мы ничего не знаем о социальном положении кузнецов, хотя по аналогии с другими древними народами можно предположить, что оно было достаточно высоким. Это не была индустрия с центрами, где было сосредоточено производство, хотя вблизи рудников с качественной рудой наблюдаются концентрации поселений с плавильными печами. Значительная доля производства железа должна была находиться в руках деревенских ремесленников, которые делали товары на заказ, и, как мы видели в случае с поселением в Феддерзен-Вирде (с. 61), часто работали на вождя или какого-то знатного человека.

Кораблестроители

Древнейшие известные нам в северных водах лодки – это те, что изображены на многочисленных наскальных рисунках Норвегии и Швеции. Значительная часть интереснейших памятников датируется бронзовым веком и переходной эпохой от бронзового к железному веку. Зачастую на них показаны широкие корабли с квадратным остовом, обычно приподнятым у носа и кормы. Этот профиль соответствует кораблю, сделанному из кож, натянутых на деревянную основу. Подобные лодки могли служить для достаточно коротких путешествий, связанных с ловом рыбы и охотой на тюленей, и подобные суденышки еще совсем недавно использовали народы, живущие у полярного круга. Когда норвежские исследователи Нансен и Свердруп были вынуждены построить лодку из кож и ветвей, им удалось сделать вполне работоспособное судно, которое было очень похоже на рисунки бронзового века. Точно не известно, когда на севере появились лодки, сделанные полностью из дерева. Деревянные лодки или долбленые каноэ, естественно, обнаруживаются по всей Европе еще с эпохи неолита, и они кое-где существовали еще в XIX в. Однако в море на такой лодке выходить бесполезно. Для мореплавания были нужны лодки из досок, и впервые они, возможно, появились в конце бронзового века.